近世日本の教育遺産群─学ぶ心・礼節の本源─STORY #001

- ホーム

- ストーリー検索

- 近世日本の教育遺産群

- 心を伝える日本遺産

2025.02.25

一般

心を伝える日本遺産

令和7年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」が始まりました。18世紀後半、江戸で本や版画の出版やPRを手がけてメディア王となった蔦屋重三郎の生涯を描いた物語です。約18,000冊と多くの古書を所蔵する足利学校としても大河ドラマ関連の展示を企画するべく、関係する本の調査を行っています。

昨年の大河ドラマ「光る君へ」は、平安時代中期の紫式部が主人公の物語でした。もちろん、足利学校には、源氏物語の写本はありません。しかしながら、江戸時代に北村季吟(きたむらきぎん)が書いた源氏物語の代表的な注釈書である『湖月鈔(こげつしょう)』や本居宣長が書いた『源氏物語玉の小櫛』等があり、蔵書を駆使して企画展を行うことができました。

昨年の大河ドラマ「光る君へ」は、平安時代中期の紫式部が主人公の物語でした。もちろん、足利学校には、源氏物語の写本はありません。しかしながら、江戸時代に北村季吟(きたむらきぎん)が書いた源氏物語の代表的な注釈書である『湖月鈔(こげつしょう)』や本居宣長が書いた『源氏物語玉の小櫛』等があり、蔵書を駆使して企画展を行うことができました。

蔦屋重三郎がプロデュースした本も当然あるに違いない、そのように過信して探し始めたところ、ないのです。なかなか見つからないのです。なぜなんだろう、と考えました。蔦屋が手掛けた本は、『吉原細見』など大衆向けのエンターティメント性が高い本でした。一方、足利学校が所蔵していた本は、儒学書や歴史書等の教科書であり、本の性格が大きく違うものだったのです。足利学校が所蔵した儒学書等の出版を江戸で手掛けていたのは、老舗書物問屋の須原屋茂兵衛(すはらやもへえ)でした。当時「吉原は重三 茂兵衛は丸の内」という川柳が流行したそうです。吉原の本は蔦屋重三郎、幕府公認の本は須原屋茂兵衛という意味です。足利学校が所蔵する本は、須原屋茂兵衛が手掛けたような、当時でもお堅い幕府公認の内容の本だったのです。このようにお堅い内容の本ではありましたが、『論語』などに書かれている親孝行や思いやりなどの孔子の教えは、私たちの心に深く根付いています。

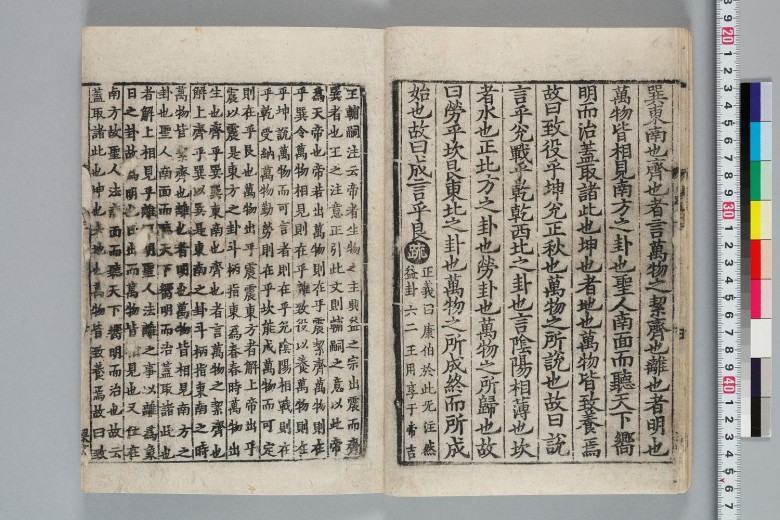

それを根付かせる役割を果たしたのが、日本遺産「近世日本の教育遺産群」なのです。江戸時代には、武士や農民、職人や商人など様々な階層の人々がいました。さまざまな階層の人々を官学校や藩校、郷学や私塾などのさまざまな学校で教えていました。このような教育機関を代表するものが、日本遺産「近世日本の教育遺産群」です。構成する文化財は、各学校の施設そのものはもちろんですが、それぞれの施設で遺されてきた本や学校の歴史を物語る古文書なども含まれています。足利学校が所蔵する国宝『周易注疏(しゅうえきちゅうそ)』は、現代でも占いの結果を解釈する際に用いられますが、「明治」、「大正」などの元号の典拠としても使われました。『大日本史』は、徳川光圀以来約250年間かけて明治時代に完成した日本の歴史書で、日本の歴史を学ぶ上で、大きな役割を果しました。

それを根付かせる役割を果たしたのが、日本遺産「近世日本の教育遺産群」なのです。江戸時代には、武士や農民、職人や商人など様々な階層の人々がいました。さまざまな階層の人々を官学校や藩校、郷学や私塾などのさまざまな学校で教えていました。このような教育機関を代表するものが、日本遺産「近世日本の教育遺産群」です。構成する文化財は、各学校の施設そのものはもちろんですが、それぞれの施設で遺されてきた本や学校の歴史を物語る古文書なども含まれています。足利学校が所蔵する国宝『周易注疏(しゅうえきちゅうそ)』は、現代でも占いの結果を解釈する際に用いられますが、「明治」、「大正」などの元号の典拠としても使われました。『大日本史』は、徳川光圀以来約250年間かけて明治時代に完成した日本の歴史書で、日本の歴史を学ぶ上で、大きな役割を果しました。

元号「明治」の出典となった国宝『周易注疏』(史跡足利学校所蔵)

元号「明治」の出典となった国宝『周易注疏』(史跡足利学校所蔵)

本は、私たちの生活になくてはならないものです。本によって、私たちは、遠い昔に生きていた人々の考え方や知恵を知ることができます。儒学の祖である孔子が生きていた時代は約2,500年も前のことですが、『論語』などの本によって孔子の考え方を知ることができます。本に書かれている知恵は、先人が私たちに遺してくれた宝物なのです。日本遺産「近世日本の教育遺産群―学ぶ心礼節の本源―」は、私たちの行動規範を形作してきた学びの場を現代に伝えると共に、学んでいた礼節の心の大切さも今に伝えているのです。