琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産-STORY #008

- ホーム

- ストーリー検索

- 琵琶湖とその水辺景観

- 琵琶湖は池?

2025.02.25

一般

琵琶湖は池?

今回は、「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」の一つの構成要素である「水と祈りの文化」にまつわるエピソードについて紹介します。

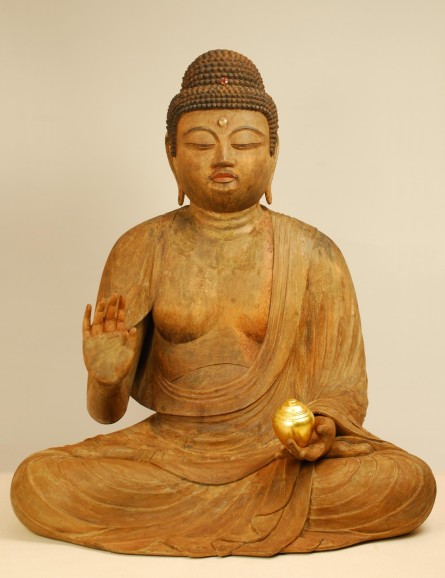

滋賀県の仏教美術(仏教信仰に基づいて作られた造形美術の総称)は、比叡山仏教の大きな影響のもとで展開しました。近江国滋賀郡(現在の大津市)の渡来系氏族に生まれた伝教大師最澄は、785(延暦4)年に比叡山に入って草庵を結び、自ら刻んだ薬師如来像を安置したといわれます。この像は「根本薬師」と呼ばれ、延暦寺根本中堂の本尊として信仰を集めました。

平安時代末期に編纂された歌謡集『梁塵秘抄』の中に、「近江のみづうみ(湖)は海ならず、天台やくし(薬師)の池ぞかし」という歌が採録されています。仏教の世界観の中で、薬師如来は「瑠璃光如来」とも呼ばれ、青く輝く水の世界の教主として、東方の薬師浄土におられるとされています。比叡山の東方には清らかな水をたたえ、海のように雄大な琵琶湖がひろがっていますが、その琵琶湖が実は「根本薬師」を本尊とする薬師浄土の宝池なのだと歌っているのです。

最澄のひらいた天台宗の教えは平安時代中期以降、近江一円に広がります。そして、それとともに「根本薬師」を模した薬師如来像を本尊とする寺院が各地に建立されていきました。滋賀県内には重要文化財に指定されている薬師如来像が45件を数えますが、その数は京都府や奈良県を上回り、都道県別で全国第1位を占めています。また、これらの8割が平安時代の作であり、かつ湧水地や農業用水の水源に祀られている事例が多く、霊水の湧き出る地で、平安から鎌倉にかけて造像された重要文化財の薬師如来像が今も地域の信仰を集めています。琵琶湖とその水系の豊かな水に恵まれて暮らす近江の人々の間には、薬師如来を通した水信仰が盛んであると知ることができます。

「水と祈りの文化」にまつわる神事の紹介

≪兵主大社と八ヶ崎神事≫

琵琶湖南東の野洲市に位置する兵主大社は、祭神を八千矛神として、718(養老2)年に創建されたと伝えられています。流麗な朱塗りの桜問(室町時代・県指定文化財)が美しく、数多くの社宝や文化財を有しています。平安時代後期に造られた池泉回遊式の庭園(国指定名所)は、紅葉の名所として知られています。