特集SPECIAL CONTENTS

2024.07.30

特集

日本遺産巡り#39◆鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴

〜日本近代化の躍動を体感できるまち〜

明治の海軍が残した技術や文化から

「平和」を紡ぐ旧軍港都市へ。

― 鎮守府が最後に置かれたまち・舞鶴を訪ねる ―

幕末の頃、アメリカやヨーロッパの国々が日本の近海まで進出してくるようになり、幕府は国防のために海軍をつくりました。そして明治に入り、日本海軍の根拠地である鎮守府を4か所に置きました。

1884年、最初に鎮守府が置かれたのは、神奈川県横須賀市。その後、清との戦争に備えて1889年に広島県呉市と長崎県佐世保市に、そして日清戦争後の1901年には京都府舞鶴市に鎮守府が置かれました。

もともと半農半漁の静かな寒村だった4市には巨額の予算が短期間に投入され、軍港都市として栄えましたが、第二次世界大戦の終結により海軍は廃止。多くの人々が仕事を失い、まちを離れることとなりました。そこで4市が協力して国に働きかけ、まちの復興と再生のために「旧軍港市転換法(軍転法)」が制定されました。この法律によって、旧海軍の財産は無償または減額して譲渡が可能となり、「平和産業港湾都市」への新たな道が開かれることとなったのです。

今回は最後に鎮守府が置かれた舞鶴市を訪れ、旧軍港都市としてどのような歩みをたどってきたのかを探ってきました。

1884年、最初に鎮守府が置かれたのは、神奈川県横須賀市。その後、清との戦争に備えて1889年に広島県呉市と長崎県佐世保市に、そして日清戦争後の1901年には京都府舞鶴市に鎮守府が置かれました。

もともと半農半漁の静かな寒村だった4市には巨額の予算が短期間に投入され、軍港都市として栄えましたが、第二次世界大戦の終結により海軍は廃止。多くの人々が仕事を失い、まちを離れることとなりました。そこで4市が協力して国に働きかけ、まちの復興と再生のために「旧軍港市転換法(軍転法)」が制定されました。この法律によって、旧海軍の財産は無償または減額して譲渡が可能となり、「平和産業港湾都市」への新たな道が開かれることとなったのです。

今回は最後に鎮守府が置かれた舞鶴市を訪れ、旧軍港都市としてどのような歩みをたどってきたのかを探ってきました。

近畿百景第1位の絶景が映す

舞鶴が鎮守府に選ばれた地形の奇跡。

図ったかのように位置する戸島が守る舞鶴の湾。

鎮守府を置く条件に、舞鶴の地形があります。その全景を望むために、まず五老スカイタワーを訪れました。標高300mの展望広場からは、舞鶴湾の美しいリアス式海岸が一望できます。あいにくの曇天で風の強い日でしたが、それでも近畿百景第1位に選ばれた絶景を前に、寒さを忘れて息をのみます。

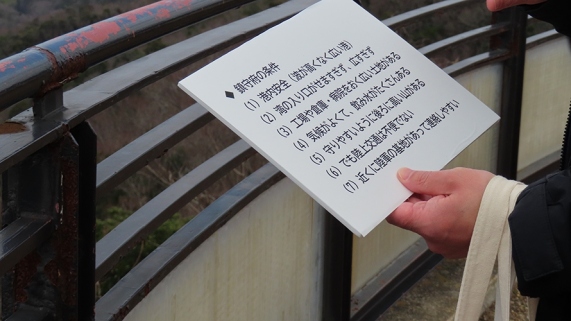

今回お話をしてくださったのは、舞鶴市の産業振興部観光まちづくり室観光振興課の神村和輝さんです。学芸員として働いていた経歴もある方で、ポイントが分かりやすいフリップや貴重な資料を用いて舞鶴市の歴史や今後について話してくださいました。

今回お話をしてくださったのは、舞鶴市の産業振興部観光まちづくり室観光振興課の神村和輝さんです。学芸員として働いていた経歴もある方で、ポイントが分かりやすいフリップや貴重な資料を用いて舞鶴市の歴史や今後について話してくださいました。

たしかに、木々は大きく揺れていますが、海面を見ると細かな波が揺れている程度です。

神村さん:鎮守府が置かれる条件としてまず第一に「港内安全」、第二に「湾の入り口が狭すぎず、広すぎず」があります。左右から伸びた半島によって湾口が狭まっており、湾内が広いことが地形の条件なのです。軍港を外敵から守らなくてはなりませんからね。さらに舞鶴の地形が恵まれているのは、その湾口を内側から閉じるように島があることです。中央に大きな島が見えるでしょう。「戸島」と名付けられていて、まさにドアの役割をしています。外から湾内が容易に見えないよう目隠しをしながら、波も穏やかに落ち着かせてくれていて、まさに“自然の防波堤”と言えます。

外敵が入りにくい狭い湾口でありつつも、巨大な軍艦や艦船が入港する幅は確保し、波を落ち着かせる位置にある戸島。これが埋め立ててつくったのではなく、自然の地形だというから驚きです。

神村さん:鎮守府の条件、第三は「工場や倉庫、病院をおく広い土地がある」ことです。舞鶴は元々小さな寒村があったくらいで土地は豊富にあるので、これは当然クリアしました。第四は、「気候がよくて、飲み水がたくさんある」こと。日本海側でありながら対馬海流の影響を受けて冬も気温があまり低くならず、次に案内する旧北吸浄水場施設があるように飲み水も豊富です。横須賀や呉は水源地が20kmほど遠くにありますが、舞鶴は8kmほど先の桂貯水池から清浄な水を引いてこれるという恵まれた地なのです。そして第五は「守りやすいように後ろに高い山がある」こと。ぐるりと後ろを見てください。山に囲まれていることが分かります。

言われたとおり、ぐるりと回って見ると、平地を囲むように山がそびえていて、ここまできれいに条件を満たしてきていることに思わずぞくぞくしました。

神村さん:鎮守府の条件、第三は「工場や倉庫、病院をおく広い土地がある」ことです。舞鶴は元々小さな寒村があったくらいで土地は豊富にあるので、これは当然クリアしました。第四は、「気候がよくて、飲み水がたくさんある」こと。日本海側でありながら対馬海流の影響を受けて冬も気温があまり低くならず、次に案内する旧北吸浄水場施設があるように飲み水も豊富です。横須賀や呉は水源地が20kmほど遠くにありますが、舞鶴は8kmほど先の桂貯水池から清浄な水を引いてこれるという恵まれた地なのです。そして第五は「守りやすいように後ろに高い山がある」こと。ぐるりと後ろを見てください。山に囲まれていることが分かります。

言われたとおり、ぐるりと回って見ると、平地を囲むように山がそびえていて、ここまできれいに条件を満たしてきていることに思わずぞくぞくしました。

神村さん:第六は「でも陸上交通は不便でない」。これは後に鉄道を敷いてクリアしました。1901年の鎮守府の開庁時は、阪神方面からの船便や由良川の水運等を利用していたのですが、翌年、京都府北西部の福知山市から続く「舞鶴線」を官設することが決定。山間部を通るため多くのトンネルが建設され、現在も使用されています。

神村さん:第七は「近くに陸軍の基地があって連絡しやすい」。京都府の北西部にある福知山市には陸軍の連隊区が置かれていたのでクリアです。こうしてすべての条件をクリアした舞鶴ですが、やはり鎮守府を置く地として選ばれた最大の理由は、第一・第二の条件で話した湾の形でしょうね。実は他県にも似た地形を持つ場所があって、いくつか候補に挙がっていたようなのですが、戸島の存在が代表するようにここまで理想的な地形はありませんでした。

改めて戸島を眺めると、まるで「この湾を守るんだ」という意志を持ってこの位置に存在するかのように思えます。

神村さん:現在のようにドローンで上空から地形を見ることができない時代に、この理想的な特徴を見いだして鎮守府の設置を決めた昔の人はすごいですよね。

偶然なのに計算されたかのような海岸線と島の配置、穏やかな海面――。緊張感漂う時代に、きっと人々に安心感を与えてきたであろう頼もしさを感じる絶景でした。

偶然なのに計算されたかのような海岸線と島の配置、穏やかな海面――。緊張感漂う時代に、きっと人々に安心感を与えてきたであろう頼もしさを感じる絶景でした。

【五老スカイタワー】

| 所在地 | 京都府舞鶴市上安237 |

|---|---|

| アクセス | JR西舞鶴駅、東舞鶴駅からタクシーで約15分または京都交通バスで約10分 舞鶴若狭道舞鶴西ICから車で約25分 舞鶴若狭道舞鶴東ICから車で約20分 |

軍港都市で生活する人々を潤した

赤れんが造りの美しい浄水場。

明治の技術が息づく令和の港を望む。

神村さん:旧北吸浄水場施設に入る前に、ここからの景色も見ていってください。今日はちょうど護衛艦「あたご」(写真左)と「ひゅうが」(写真右)が並んで停泊しています。こんなのめったにない偶然なので運が良いですよ。

小高い丘に登ったところで、神村さんが海側を指して案内してくださいました。護衛艦2隻は視界からはみ出すほどに巨大で、丘の上からなのでその全貌を見て取ることができます。特にヘリポートを備えた「ひゅうが」は、「なぜ海に浮いていられるのだろう」と不思議になるくらいに、びくともしない重量感があり、大きな船というより小さな島のようです。

神村さん:奥の陸地に見えるのが艦艇の修理や製造、研究を行う「工廠(こうしょう)」で、軍港であるための最重要施設と言っても過言ではありません。さらに陸地を掘り抜いてつくられた「ドック」があるのも見えます。ドックとは、巨大な艦艇を船台に乗せて運び入れ、海水を抜いて乾かしてから修理ができる場所です。

近代化技術に潜む、海軍のプライドと美意識。

海岸線にある旧海軍施設を説明していただいた後、くるりと後ろを向くと、これまた赤れんが造りの大きな建物2棟が並んでいました。「旧北吸浄水場施設」です。舞鶴に鎮守府が置かれた1901年に完成し、1964年まで使用されたそうです。

神村さん:軍港ができると、そこで働く人とその家族の生活基盤を支えるために、商店や飲食店などができ多くの人が集まります。すると重要になってくるのが、鎮守府の条件にもあった「飲み水」。8kmほど先の桂貯水池から、100mほどの高低差を利用して水を引き、この浄水場に貯めて軍港へと配水していたのです。さあ、中へ入りましょう。

白い木製のドアを開けると、見学者用に組まれた階段で地下へ降りていく構造です。建物の壁面を見るとU字型のタラップが交互に下まで打ち付けてあったので、当時の作業者は壁づたいに降りたのでしょう。

白い木製のドアを開けると、見学者用に組まれた階段で地下へ降りていく構造です。建物の壁面を見るとU字型のタラップが交互に下まで打ち付けてあったので、当時の作業者は壁づたいに降りたのでしょう。

神村さん:赤れんがの導水壁が迷路のように互い違いになっているのは、水の流れをつくるためです。四角い箱のままだと、流入管から流出管まで一方向に水が流れるので、隅に水が溜まり淀んでしまうんですね。この構造が現存しているのはここだけです。

なるほど、きれいな水を保つための工夫がされた構造のようです。それにしても、下まで降りて導水壁に挟まれると、冒険者になったような気分でわくわくします。

気になるのは、導水壁の下の方がアーチ状に積まれていること。水で満たされると見えなくなる場所なのに、こんなおしゃれにデザインする必要はあるのでしょうか。

神村さん:これは単なるデザインではなく、5.6mも高く積むれんがの荷重に耐えられるよう、アーチを組んだのではと考えられています。そしてアーチの内側は最後に埋めたのでしょう。なぜならアーチのすぐ下は隙間がありますから。アーチで荷重を支えている証拠です。

神村さん:導水壁をコーナー側から見ると、まず土台があって、上にいくにつれて徐々に細くなっているのがわかります。これを見る度に、子どもの頃にレゴブロックで遊んだ記憶が蘇ってくるんです。高く積んでも倒れないように、って(笑)。

筆者もレゴブロックでよく遊んでいたので、「わかります!」と大きくうなずきました。どの導水壁を見てもれんがの欠けなどないため、長年の水流に耐えうる構造であったことが証明されています。

神村さん:あと面白いなと思うのは、このコーナー部分です。水の流れを受けるために丸く加工されているのですが、構造のためだけならこんなにきれいにデザインしなくてもと思うんです。入り口のドアも、上の窓枠がアーチ状にデザインされていたでしょう。ただ機能的に造られただけではないところに、海軍ならではの美意識を感じられます。

筆者もレゴブロックでよく遊んでいたので、「わかります!」と大きくうなずきました。どの導水壁を見てもれんがの欠けなどないため、長年の水流に耐えうる構造であったことが証明されています。

神村さん:あと面白いなと思うのは、このコーナー部分です。水の流れを受けるために丸く加工されているのですが、構造のためだけならこんなにきれいにデザインしなくてもと思うんです。入り口のドアも、上の窓枠がアーチ状にデザインされていたでしょう。ただ機能的に造られただけではないところに、海軍ならではの美意識を感じられます。

ロマネスク風のデザインが施された赤れんがの入口と白い木製ドア

ロマネスク風のデザインが施された赤れんがの入口と白い木製ドア

ロマネスク風のデザインが施された赤れんがの入口と白い木製ドアは、明治時代に造られたままの状態だそう。シンメトリーに計算されつつも完全に機械化されていない作業ならではのあたたかみも感じるデザインは趣があり、まさに明治浪漫を感じられます。

【旧北吸浄水場】

| 所在地 | 京都府舞鶴市北吸509 |

|---|---|

| アクセス | JR東舞鶴駅より徒歩で約40分 JR東舞鶴駅前より京都交通バスで約10分、「自衛隊桟橋前」下車徒歩で約5分 |

市民にも、観光客にも、愛される場所へ。

時を刻み続ける赤れんが浪漫。

最後に案内していただいたのは、舞鶴赤れんがパークです。舞鶴を代表する観光地の一つであり、映画やドラマのロケ地、アニメ・ゲームの聖地としても有名です。

神村さん:現在、赤れんが倉庫は12棟あり、そのうち8棟が国の重要文化財に指定されています。1号棟は、世界各地のれんがが保存・展示されている「赤れんが博物館」です。今日は舞鶴の歴史に関する2号棟から案内しますね。

神村さん:現在、赤れんが倉庫は12棟あり、そのうち8棟が国の重要文化財に指定されています。1号棟は、世界各地のれんがが保存・展示されている「赤れんが博物館」です。今日は舞鶴の歴史に関する2号棟から案内しますね。

神村さん:ここ2号棟は、もとは市役所の別館でしたが、ほぼ廃墟のような状態でした。そこでもっと市民に利用してもらえるようにと改装したんです。

神村さん:この部屋は2階建てだったのですが、2階の床を抜いて天井の高いホールにしました。国の重要文化財に指定される前だったので、比較的自由に改装できたんですね。アーチ状の窓など明治時代の浪漫あふれる雰囲気は大切に残しています。今は式典や講演会、コンサートなどに利用されています。

神村さん:3号棟の1階は舞鶴の名物が並ぶ「赤れんがSHOP」で、観光客に人気です。「海自カレー」と言って、艦艇ごとに異なるレシピのカレーも売っています。2階はコワーキング・オフィススペースとして市民に開いています。

神村さん:4号棟からは国の重要文化財に指定された後に活用が始まったため、当時のままの姿を保存しつつ活用しています。れんがにステンレスピンを打ったり、黒い鉄製の耐震フレームをつけたりして耐震補強をしています。れんが造りの建物が新しく造られなくなったのは大震災に耐えられなかったことが理由なので、保存するために耐震補強は必須なんです。1階は結婚式やコンサートなどに、2階はアートスペースに利用されています。

側面は赤れんがに、天井は寺院を思わせるような木製の重厚感ある梁に囲まれた空間は、オレンジ色の照明も相まって落ち着いた雰囲気に包まれています。れんがや木の材質による効果もあるのでしょうか、流れるジャズの音色もまろやかに感じます。

神村さん:2号棟、3号棟、4号棟は並列に揃って建てられています。これは貨車に乗せた物資をそのまま倉庫に運び入れるための構造です。

神村さん:これはかつて倉庫の出口だった場所で、貨車の線路跡が残っています。丸いのがターンテーブルです。海側にある入り口から貨車が入って、まっすぐ倉庫を通過し、ここで方向転換をして運び出す、という仕組みです。

次は5号棟へ。並列の2~4号棟に対して、直角に建てられています。

神村さん:5号棟は大正7年に建てられたので、明治に建てられた2~4号棟とは構造が違います。建物の中心を線路が通り、れんが造りの柱もあります。幅は他と変わらないのですが、天井が高いため明るく開放的な印象でしょう。他は高さ10mほどですが、5号棟は17mほどありますからね。ここも耐震構造を施したうえで、民間事業者が管理運営しています。今はカフェや地元の海産物を使った缶詰屋さんが入っています。

どの店舗も明治のレトロ感がありつつ新鮮なデザインで、若者の買い物客が多く活気ある雰囲気です。観光客にも、地元の人々の遊び場やデートスポットとしても、人気のようです。

ところで、5号棟だけ構造が違うことについて、もう一つ気づいたことがありました。外壁に黒いラインが入っていることです。

ところで、5号棟だけ構造が違うことについて、もう一つ気づいたことがありました。外壁に黒いラインが入っていることです。

神村さん:5号棟のラインはデザインで、黒く彩色して焼いたれんがを使用しています。2~4号棟も、赤れんが倉庫と言いながら壁が黒ずんでいるところがありますが、これは5号棟とは理由が違います。戦時中、アメリカ軍の航空機に上空から見つからないようにと、迷彩柄にタールを塗った名残なんです。それでも結局、当時の映像から、上空から丸見えなのですが、赤のままではあまりに目立ちますからね。

れんがと言えば、神村さんとの待ち合わせ前、1号棟の外壁にこんな箇所を見つけていました。

神村さんに伺うと、製造所のマークだそうです。通常は見えないように組むのですが、ところどころマークが外に出ている箇所があるとのこと。いろいろな製造所のマークを探してみるのも楽しそうです。

神村さんに伺うと、製造所のマークだそうです。通常は見えないように組むのですが、ところどころマークが外に出ている箇所があるとのこと。いろいろな製造所のマークを探してみるのも楽しそうです。

時代を超えて評価される都市計画と食文化。

さまざまな情報が掲示されているコワーキング・オフィススペースの受付コーナー

さまざまな情報が掲示されているコワーキング・オフィススペースの受付コーナー

資料を見せていただくため、大きなテーブルのある3号棟のコワーキング・オフィススペースへと移動しました。市民の方々も数名、仕事や課題に取り組んでいらっしゃいます。大テーブルの他にも、開放感のある長机やボックス型になったソファ席などバリエーションがあり、とてもおしゃれな雰囲気です。

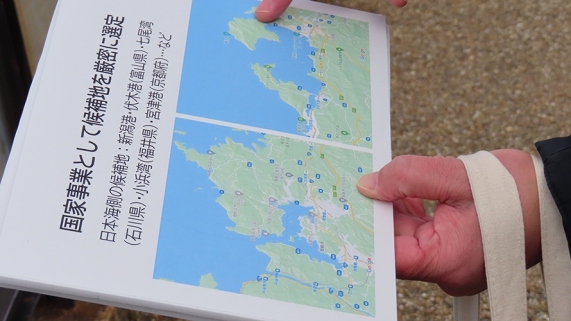

神村さんが丁寧に包まれた地図を広げて見せてくださいました。

神村さん:これは「余部鎮守府付近新市街地平面図」で、鎮守府を置くことにより新市街地づくりを計画した東舞鶴の地図です。濃い黒い線で描かれているのが元々あった村で、均等に碁盤の目が引かれた赤い線は、新市街地の計画路線です。京都市のように碁盤の目が引かれています。

地図を見ると、新市街地の計画路線だという赤い線が海の上にも引かれていることに驚きます。

神村さん:大胆ですよね、海岸線を無視して碁盤の目が引かれているんですから(笑)。当時は小さな寒村が2つほどあったくらいで犠牲を最小限に抑えられる環境だったので、自由に都市計画を描くことができたんです。この線の通りに、勾配のある土地を削って海岸線を埋め立て、真っ平らな市街地をつくりました。河川の流れもこの線に合わせて真っ直ぐに変えました。鎮守府を最後に置いて設計した軍港都市ですから、横須賀、呉、佐世保のノウハウが集結した理想形だったのでしょう。

地図を見ると、新市街地の計画路線だという赤い線が海の上にも引かれていることに驚きます。

神村さん:大胆ですよね、海岸線を無視して碁盤の目が引かれているんですから(笑)。当時は小さな寒村が2つほどあったくらいで犠牲を最小限に抑えられる環境だったので、自由に都市計画を描くことができたんです。この線の通りに、勾配のある土地を削って海岸線を埋め立て、真っ平らな市街地をつくりました。河川の流れもこの線に合わせて真っ直ぐに変えました。鎮守府を最後に置いて設計した軍港都市ですから、横須賀、呉、佐世保のノウハウが集結した理想形だったのでしょう。

赤で書き込まれた数値は、勾配に合わせて削る土の量を示したものだそう。細かな測量に、美しい都市計画への信念を感じます。

神村さん:この地図では道路に番号が書いてありますが、実際は東西に伸びる通りには軍艦名をつけました。開庁の翌年である1902年12月21日に命名式が行われたと記録があり、「海軍のまち」であるプライドをアピールしたことがわかります。

現在でもその名は引き継がれており、東舞鶴駅から「三笠通り」「初瀬通り」「朝日通り」…と続く道を歩いてきたことを思い出します。

神村さん:この都市計画は旧北吸浄水場施設とともに「舞鶴の海軍施設と都市計画」として「日本の20世紀遺産20選」にも選ばれています。建造物でない“計画”が選ばれることは稀で、舞鶴ならではの魅力です。

神村さん:この地図では道路に番号が書いてありますが、実際は東西に伸びる通りには軍艦名をつけました。開庁の翌年である1902年12月21日に命名式が行われたと記録があり、「海軍のまち」であるプライドをアピールしたことがわかります。

現在でもその名は引き継がれており、東舞鶴駅から「三笠通り」「初瀬通り」「朝日通り」…と続く道を歩いてきたことを思い出します。

神村さん:この都市計画は旧北吸浄水場施設とともに「舞鶴の海軍施設と都市計画」として「日本の20世紀遺産20選」にも選ばれています。建造物でない“計画”が選ばれることは稀で、舞鶴ならではの魅力です。

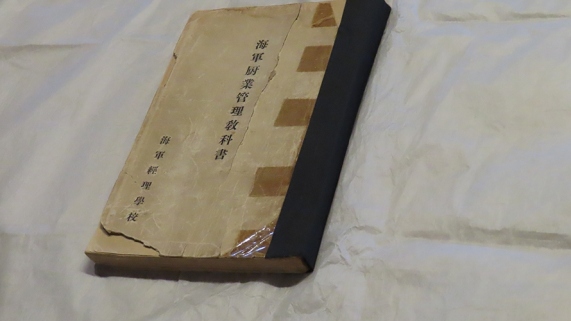

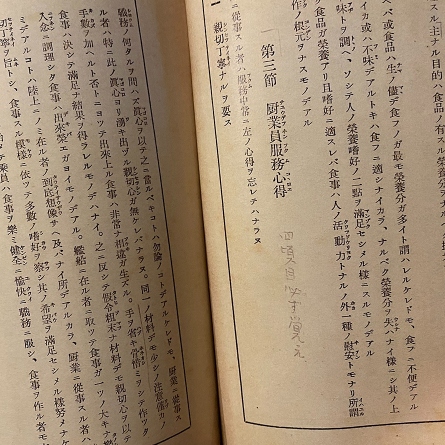

神村さん:舞鶴は海軍にちなんだグルメも有名で、こちらは海軍の料理教科書「海軍厨業管理教科書」です。1938年(昭和13年)につくられて現存するものです。当時の海軍には調理を担当する部署があり、その人材教育を行う調理学校で使用されていたものです。

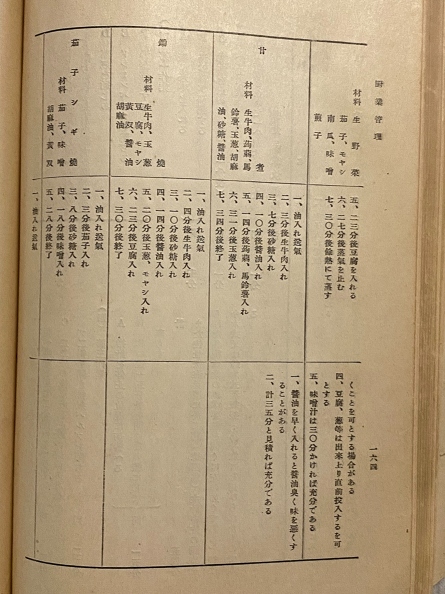

神村さん:舞鶴が肉じゃが発祥の地と言われる所以は、このページです。「甘煮」が今で言うところの肉じゃがを指していて、「あまに」もしくは「うまに」と読みます。舞鶴海軍鎮守府初代司令長官であった東郷平八郎が、イギリスで食べたビーフシチューの味が忘れられず、部下に命じてつくらせたのがこの「甘煮」と言われています。当時はワインもデミグラスソースも手に入らなかったため、砂糖と醤油で味付けをしたんですね。特徴は胡麻油を使うことです。このレシピ通りにつくった肉じゃがは、2号棟1階のカフェを初めとした舞鶴の様々な店で提供されて名物となっています。

私もつくってみたいなと思ってよく見ると、どうやら普通のレシピと違います。

神村さん:材料のみで分量が書かれていないでしょう。それなのに時間は細かく設定されています。必要な人数に合わせて分量は調整する、ということなんです。

神村さん:材料のみで分量が書かれていないでしょう。それなのに時間は細かく設定されています。必要な人数に合わせて分量は調整する、ということなんです。

また、大正時代に編纂されたという「海軍四等主計兵厨業教科書」も見せてくださいました。こちらは海軍省教育局で使用されていた教科書のレプリカで、手書きのメモまでもリアルに再現されています。

神村さん:「海軍四等主計兵厨業教科書」を読んで面白いなあと思うのは、第一章にまず「眞心ヨリ湧キ出ヅル親切心ガ無ケレバナラヌ。」と書いてあることです。調理にあたるためにはまず親切心がなければいけないと、技術より前に心得から説いているんです。海軍の精神を感じますよね。

その先も読むと、同じ材料でも少しの注意や手間を加えると出来が変わること、艦船にある人々にとって食事は一つの大きな楽しみなので皆を満足させられるよう努めること、などを説いてから、ようやく次に衛生管理について書かれていました。仲間を重んじる海軍の思いやりを感じると同時に、艦船の上で長い期間過ごすことの過酷さも想像できます。

さらに遡り明治41年に発行された「海軍割烹術参考書」は現代語訳されて「赤れんがSHOP」で販売されているということなので、2階のコワーキング・オフィススペースから1階へと移動しました。

その先も読むと、同じ材料でも少しの注意や手間を加えると出来が変わること、艦船にある人々にとって食事は一つの大きな楽しみなので皆を満足させられるよう努めること、などを説いてから、ようやく次に衛生管理について書かれていました。仲間を重んじる海軍の思いやりを感じると同時に、艦船の上で長い期間過ごすことの過酷さも想像できます。

さらに遡り明治41年に発行された「海軍割烹術参考書」は現代語訳されて「赤れんがSHOP」で販売されているということなので、2階のコワーキング・オフィススペースから1階へと移動しました。

ネガティブからの脱却が未来を開く力に。

それにしてもこの3号棟、観光客向けの施設と、市民が日常的に利用できる施設が同居しているところに面白さを感じます。

神村さん:3号館に限らずですが、まずは市民の皆さんに舞鶴市の財産を活用していただき、自分たちが住むまちの魅力を知ってもらいたいと思っています。実は以前に市民アンケートをとったところ、「かつて旧海軍が栄えていたまち」「グレーな空」とネガティブな評価が多かったんです。しかし横浜赤レンガ倉庫が人気スポットとなった時に「自分たちのまちにもある!」と魅力に気づき、「もっと磨いていこう」と歴史を見直し始めました。そうした市民の動きがあったからこそ、日本遺産にも選ばれたのだと思っています。

2014年に舞鶴若狭自動車道が開通して大阪方面からの交通が便利になり、2016年に日本遺産に選定。大阪方面はもちろん、中京圏や北陸圏からの観光客も増えたそうです。その後、コロナ禍で一旦客足は遠のいたものの、現在では以前のように戻ったと言います。

神村さん:この赤れんがパークでは、赤れんが倉庫6~8号棟も国の重要文化財に指定されていますから、今後どのように活用していくか検討中です。

神村さん:3号館に限らずですが、まずは市民の皆さんに舞鶴市の財産を活用していただき、自分たちが住むまちの魅力を知ってもらいたいと思っています。実は以前に市民アンケートをとったところ、「かつて旧海軍が栄えていたまち」「グレーな空」とネガティブな評価が多かったんです。しかし横浜赤レンガ倉庫が人気スポットとなった時に「自分たちのまちにもある!」と魅力に気づき、「もっと磨いていこう」と歴史を見直し始めました。そうした市民の動きがあったからこそ、日本遺産にも選ばれたのだと思っています。

2014年に舞鶴若狭自動車道が開通して大阪方面からの交通が便利になり、2016年に日本遺産に選定。大阪方面はもちろん、中京圏や北陸圏からの観光客も増えたそうです。その後、コロナ禍で一旦客足は遠のいたものの、現在では以前のように戻ったと言います。

神村さん:この赤れんがパークでは、赤れんが倉庫6~8号棟も国の重要文化財に指定されていますから、今後どのように活用していくか検討中です。

5号棟のように民間に運営を委託して、さらにおしゃれな人気スポットが増えるのでしょうか。筆者が訪れた時も数カ所で工事が行われていたので、また訪れた時には違った楽しみが増えているんだろうと期待が膨らみます。

とはいえ、舞鶴は人口減少による空き家問題などに直面しているのも現実で、市の政策や市民のアイデアにより活気を取り戻している最中でもあります。

神村さん:舞鶴の強みは、復興する力をすでに持っていたことだと思っています。それは舞鶴は鎮守府が置かれた4市の中で唯一、1922年に鎮守府から格下げとなった歴史があるからです。

1901年に鎮守府が置かれ、それに伴い軍港都市が発展した舞鶴ですが、1922年2月、ワシントン海軍軍縮条約が締結されたことにより、鎮守府は要港部へと格下げ、舞鶴海軍工廠も海軍工作部へと縮小されました。

神村さん:多くの人が仕事を失い、別の場所へと移らざるを得ない状況となって、せっかく軍港都市として栄えた舞鶴が衰退の危機を迎えたんです。そこで人々は軍港の遺産を利用した民間企業と貿易産業で復興をめざしました。

神村さん:舞鶴の強みは、復興する力をすでに持っていたことだと思っています。それは舞鶴は鎮守府が置かれた4市の中で唯一、1922年に鎮守府から格下げとなった歴史があるからです。

1901年に鎮守府が置かれ、それに伴い軍港都市が発展した舞鶴ですが、1922年2月、ワシントン海軍軍縮条約が締結されたことにより、鎮守府は要港部へと格下げ、舞鶴海軍工廠も海軍工作部へと縮小されました。

神村さん:多くの人が仕事を失い、別の場所へと移らざるを得ない状況となって、せっかく軍港都市として栄えた舞鶴が衰退の危機を迎えたんです。そこで人々は軍港の遺産を利用した民間企業と貿易産業で復興をめざしました。

その後、1934年12月ワシントン軍縮条約廃棄通告、1936年1月ロンドン軍縮会議脱退により、同年7月に海軍工作部は再び海軍工廠へと格上げされ、1939年12月に舞鶴鎮守府も復活しました。

神村さん:実際に格下げされていたのは14年間ほどなのですが、一度衰退して自分たちの力で復興をめざした経験があるため、戦後に海軍が廃止された後も、すでに持っていた復興する力を発揮できたのです。

神村さん:実際に格下げされていたのは14年間ほどなのですが、一度衰退して自分たちの力で復興をめざした経験があるため、戦後に海軍が廃止された後も、すでに持っていた復興する力を発揮できたのです。

窮地に立たされた経験をプラスに捉える発想こそが、舞鶴の魅力だと思わされます。

神村さん:さらに舞鶴の魅力は、湾の東西で異なる特徴を持つことです。この東舞鶴は旧軍港都市としての魅力ある遺産や食文化が残りますが、西舞鶴は戦国時代に細川藤孝(幽斎)が築いた田辺城があり、城下町の歴史が残る魅力あるまちです。また日本海の恵みによる海鮮料理も人気ですし、温泉など人気スポットもたくさんあります。海も山も農村もある舞鶴ならではの魅力を発掘し、どう発信していくかが今後の課題です。

【赤れんがパーク】

神村さん:さらに舞鶴の魅力は、湾の東西で異なる特徴を持つことです。この東舞鶴は旧軍港都市としての魅力ある遺産や食文化が残りますが、西舞鶴は戦国時代に細川藤孝(幽斎)が築いた田辺城があり、城下町の歴史が残る魅力あるまちです。また日本海の恵みによる海鮮料理も人気ですし、温泉など人気スポットもたくさんあります。海も山も農村もある舞鶴ならではの魅力を発掘し、どう発信していくかが今後の課題です。

【赤れんがパーク】

| 所在地 | 京都府舞鶴市北吸1039-2 |

|---|---|

| アクセス | JR東舞鶴駅より徒歩で約20分 JR東舞鶴駅前より京都交通バスで約10分 舞鶴若狭道舞鶴東ICから車で約25分 |

海軍の歴史と技術は、時を超えて。

赤とネイビーが彩る舞鶴の未来。

赤れんがパークを出て道路を渡り、赤れんが倉庫に続いていた軍港引込線沿いに東舞鶴駅方面へと歩いていきます。現在は線路跡であるため電車などは通らず、自転車や歩行者用の道路として利用されています。

1904年(明治37年)につくられた北吸トンネルが見えました。

1904年(明治37年)につくられた北吸トンネルが見えました。

北吸トンネルを抜けて東へ進むと、軍艦名のついた通りがある商店街へと辿りつきました。

三条通りに設置された信号にかがげられている軍艦の名がついた通りのプレート

三条通りに設置された信号にかがげられている軍艦の名がついた通りのプレート

見上げるとアーケードや信号機がネイビーに彩られていて、かつて軍港都市であった歴史とともに新たな価値を生み出そうとするエネルギーを感じます。

「まちづくり」にかける熱意は、時を超えて色褪せていくのではなく深まっていくのだなと思わされました。

【北吸トンネル】

「まちづくり」にかける熱意は、時を超えて色褪せていくのではなく深まっていくのだなと思わされました。

【北吸トンネル】

| 所在地 | 京都府舞鶴市北吸740 |

|---|---|

| アクセス | JR東舞鶴駅より徒歩で約15分 舞鶴若狭道舞鶴東ICから車で約10分 |

| 【本稿で紹介した構成文化財】 | 旧北吸浄水場施設 赤れんがパーク 海軍厨業管理教科書 北吸トンネル |

|---|

4つの鎮守府の、歴史と今の姿は「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴 公式ウェブサイト」をご覧ください。