特集SPECIAL CONTENTS

2023.06.14

特集

日本遺産巡り#13◆四国遍路 〜回遊型巡礼路と独自の巡礼文化〜

四国の大自然に囲まれて自分と向き合う

「四国遍路」の魅力とは?

四国は、真言宗の開祖として知られる弘法大師 空海生誕の地です。弘法大師ゆかりのお寺は徳島県、高知県、愛媛県、香川県の4県に点在しており、その88か所の霊場(札所)を巡る「四国遍路」は、日本遺産に認定されています。

より多くの皆さんにお遍路の魅力を身近に感じてもらうために、各県でさまざまな方にお話を伺ってきました。

より多くの皆さんにお遍路の魅力を身近に感じてもらうために、各県でさまざまな方にお話を伺ってきました。

誤解しているかも?意外と知らない「お遍路」の基礎知識

本題に入る前に、少しお遍路に関する基礎知識をご紹介します。

お遍路に興味はあっても「一度に88か所を全部回らないといけないんでしょ?長期のお休みを取るのはちょっと...」と思っている方もいるでしょう。たしかに、1番から88番まで、お寺に番号が付されているため、1番から順に回り始める方も少なくありません。

しかし、実は巡拝方法に決められたものはなく、「行ける札所から」「1県ごとに」など、自身の都合や予定に合わせた自由な参り方ができるのです。国籍や宗派も関係なく、誰もがお遍路さんになれるのも特徴の一つ。また、歩きだけでなく、自転車や車で巡拝される方もいます。

【覚えておきたいお遍路用語】

・お大師さま:弘法大師 空海

・区切り打ち:複数回に分けて回ること

・一国参り:徳島県、高知県、愛媛県、香川県の4つに分けて回ること

・順打ち:札番の順番どおり回ること

・逆打ち:順番を逆に回ること *閏年に逆打ちをすると功徳が増すとも言われています。

・乱れ打ち:順序こだわらず自由に回ること

お遍路に興味はあっても「一度に88か所を全部回らないといけないんでしょ?長期のお休みを取るのはちょっと...」と思っている方もいるでしょう。たしかに、1番から88番まで、お寺に番号が付されているため、1番から順に回り始める方も少なくありません。

しかし、実は巡拝方法に決められたものはなく、「行ける札所から」「1県ごとに」など、自身の都合や予定に合わせた自由な参り方ができるのです。国籍や宗派も関係なく、誰もがお遍路さんになれるのも特徴の一つ。また、歩きだけでなく、自転車や車で巡拝される方もいます。

【覚えておきたいお遍路用語】

・お大師さま:弘法大師 空海

・区切り打ち:複数回に分けて回ること

・一国参り:徳島県、高知県、愛媛県、香川県の4つに分けて回ること

・順打ち:札番の順番どおり回ること

・逆打ち:順番を逆に回ること *閏年に逆打ちをすると功徳が増すとも言われています。

・乱れ打ち:順序こだわらず自由に回ること

お遍路さんを支える「お接待文化」

四国には、お遍路さんを温かく受け入れ、見守る「お接待文化」が根づいています。この地域独特の援助は、声がけ(応援)だけでなく、ものを提供したり、宿を提供したりと、内容もさまざまです。

お遍路さんは、お接待をしてくださった方に「納札(お参りの際にお寺に納める札)」を渡します。「お遍路さんを弘法大師に見立ててお接待をすることで功徳を得る」という意味合いがあるため、ありがたく頂戴した上で、感謝とともに納札を渡しましょう。

平安時代から1,200年に及ぶ四国遍路の歴史を支えたのは、この「お接待文化」にあるとも言われるほど、お接待と四国遍路は切っても切り離せない関係にあります。

お遍路さんは、お接待をしてくださった方に「納札(お参りの際にお寺に納める札)」を渡します。「お遍路さんを弘法大師に見立ててお接待をすることで功徳を得る」という意味合いがあるため、ありがたく頂戴した上で、感謝とともに納札を渡しましょう。

平安時代から1,200年に及ぶ四国遍路の歴史を支えたのは、この「お接待文化」にあるとも言われるほど、お接待と四国遍路は切っても切り離せない関係にあります。

ここからスタート!「発心の道場」徳島県 阿波遍路道

阿波遍路道には、およそ280kmの道のりに24の札所(※)が存在します。「発心(悟りを得ようとする心を起こすこと)の道場」と呼ばれており、1番札所 霊山寺(りょうぜんじ)があることから、徳島をお遍路のスタート地点とする方も少なくありません。

※66番雲辺寺は札番としては愛媛県の次、香川県ですが、所在は徳島県であるため、ここでは徳島県の札所としてカウントしています。

※66番雲辺寺は札番としては愛媛県の次、香川県ですが、所在は徳島県であるため、ここでは徳島県の札所としてカウントしています。

お遍路の起源となった、修験道の「辺地(へち)修行」とは?

6番札所 安楽寺は、安土桃山時代にお遍路さんや旅人の宿「駅路寺(えきろじ)」に定められ、今でも順打ちで回った際の最初の宿坊として知られています。

(一社)四国八十八ヶ所霊場会会長/四国八十八ヶ所第6番 安楽寺 住職 畠田 秀峰さん

(一社)四国八十八ヶ所霊場会会長/四国八十八ヶ所第6番 安楽寺 住職 畠田 秀峰さん

安楽寺の住職であり、四国八十八ヶ所霊場会会長も務める畠田 秀峰さんは、四国遍路の起源は、「辺地(へち)修行」にあると話してくれました。

畠田さん:お遍路の元となったのは、日本で古くから行われていた「辺地修行」と言われます。これは、弘法大師誕生以前から四国や熊野、日向(宮崎)、薩摩半島、能登半島でも行われていました。かつての日本は神仏習合ですから、仏教伝来以前から修験道として、そうした修行が行われていたんです。

世界を見渡してみると、オーストラリアの先住民アボリジニの間では、1万年前から「ウォークアバウト」と呼ばれる男性の通過儀礼がありました。通過儀礼を終えた若者は、コミュニティに受け入れられ、今度は大人として見守る立場になります。日本でもこうした通過儀礼、つまり辺地修行がかつては行われていたようです。その歴史は、縄文時代にも遡るとも言われています。

縄文時代の人たちは自分の存在が神様から授かったものだとわかっており、「食料も神様からの贈与である」という信仰、文化があったようです。「神様に見られている」という意識があったことから、食料を独り占めするのではなく、みんなで分け合うのが当たり前でした。四国には、そうした分け合う文化、他の地から来た方を大切にする文化がいまだに残っているように感じます。お遍路における「お接待文化」も、そうした影響があるのではないでしょうか。

畠田さん:お遍路の元となったのは、日本で古くから行われていた「辺地修行」と言われます。これは、弘法大師誕生以前から四国や熊野、日向(宮崎)、薩摩半島、能登半島でも行われていました。かつての日本は神仏習合ですから、仏教伝来以前から修験道として、そうした修行が行われていたんです。

世界を見渡してみると、オーストラリアの先住民アボリジニの間では、1万年前から「ウォークアバウト」と呼ばれる男性の通過儀礼がありました。通過儀礼を終えた若者は、コミュニティに受け入れられ、今度は大人として見守る立場になります。日本でもこうした通過儀礼、つまり辺地修行がかつては行われていたようです。その歴史は、縄文時代にも遡るとも言われています。

縄文時代の人たちは自分の存在が神様から授かったものだとわかっており、「食料も神様からの贈与である」という信仰、文化があったようです。「神様に見られている」という意識があったことから、食料を独り占めするのではなく、みんなで分け合うのが当たり前でした。四国には、そうした分け合う文化、他の地から来た方を大切にする文化がいまだに残っているように感じます。お遍路における「お接待文化」も、そうした影響があるのではないでしょうか。

札所間の距離No.1とNo.2!「修行の道場」高知県 土佐遍路道

土佐遍路道には、およそ400kmの道のりに16の札所が存在します。「修行の道場」と呼ばれ、札所と札所の距離が長いのが特徴の一つです。

弘法大師が大同年間に建立した、善楽寺。明治期の廃仏毀釈によって一時は廃寺となるものの、明治9年に地元一宮の村長を中心に復興が行われます(昭和4年復興)。

善楽寺で住職を務める島田 希保さんは、高知遍路道は大変である一方で、そこにこそ魅力があると話します。

島田さん:徳島の最初の札所は、距離が短いためポンポンとお参りができるんですが、高知は端から端まで長い距離があり、かつ、そこに16か寺しかありません。遍路道の長さNo.1(37番 岩本寺から38番の金剛福寺)とNo.2(徳島23番 薬王寺から24番 最御崎寺)が高知にあるんです。私も実際に歩いて回った時には、「修行の道場」であることをひしひしと感じましたね。

ただ、高知のお遍路は大変なのは事実ですが、これは「魅力の一つ」だとも思っています。修行は「行(おこない)」を「修める」と書きます。元々の意味は、仏様の教えを修めていくという意味合いだと思うんですが、私は「心を収めていくこと」だとも思っているんです。

全部を通してお参りをすると、印象に残ったり、景色を色鮮やかに思い出せたりするところは、限られてきます。大変な中、「私はなんで歩いているんだろう」と根本的な部分に向き合えたのは、やはりこの修行の地、高知でした。そうした大変さや、その時間がなければ得られない何かがあるんです。

大変なところで行いを修めていきながら、心をちゃんと収めていく。お遍路が終わった後、自分が日常へ戻った時にも「自分が何で生きているのか」、そういったところにも通ずる何かを、必ず得られる体感できる。人から教えられたものでなく、体感できるものが一番だと思います。それが修行の地、高知の魅力です。

善楽寺で住職を務める島田 希保さんは、高知遍路道は大変である一方で、そこにこそ魅力があると話します。

島田さん:徳島の最初の札所は、距離が短いためポンポンとお参りができるんですが、高知は端から端まで長い距離があり、かつ、そこに16か寺しかありません。遍路道の長さNo.1(37番 岩本寺から38番の金剛福寺)とNo.2(徳島23番 薬王寺から24番 最御崎寺)が高知にあるんです。私も実際に歩いて回った時には、「修行の道場」であることをひしひしと感じましたね。

ただ、高知のお遍路は大変なのは事実ですが、これは「魅力の一つ」だとも思っています。修行は「行(おこない)」を「修める」と書きます。元々の意味は、仏様の教えを修めていくという意味合いだと思うんですが、私は「心を収めていくこと」だとも思っているんです。

全部を通してお参りをすると、印象に残ったり、景色を色鮮やかに思い出せたりするところは、限られてきます。大変な中、「私はなんで歩いているんだろう」と根本的な部分に向き合えたのは、やはりこの修行の地、高知でした。そうした大変さや、その時間がなければ得られない何かがあるんです。

大変なところで行いを修めていきながら、心をちゃんと収めていく。お遍路が終わった後、自分が日常へ戻った時にも「自分が何で生きているのか」、そういったところにも通ずる何かを、必ず得られる体感できる。人から教えられたものでなく、体感できるものが一番だと思います。それが修行の地、高知の魅力です。

穏やかな瀬戸内海の雰囲気へ!「菩提の道場」愛媛県 伊予遍路道

伊予遍路道は、およそ500kmの道のりに26の札所が存在します。「菩提(煩悩を絶った状態)の道場」と呼ばれ、お遍路道で一番距離が長く、札所の数が多いのが特徴です。

前神寺の法主 佐々木 善康さんは、「四国遍路は自然との対話」だと話します。

佐々木さん:前の神の寺と書くのは、日本には1か寺しかありません。山岳信仰というのは、「自然が神様」なんです。石鈇山(いしづちさん)の場合は、山そのものが神様なんですね。その神様の前にある寺、ということが由来とされています。

徳島から回られる場合、高知では自分を試されてきたんじゃないかと思うんです。そこから愛媛に入ると、お寺とお寺の距離も少し近くなります。太平洋で自分を試されながら修行をしてきて、穏やかな瀬戸内海の雰囲気に変わる。そんな中で、自分を見つめてきて、自分がわかりかけるような瞬間が、伊予にはあるのではないと思います。

佐々木さん:前の神の寺と書くのは、日本には1か寺しかありません。山岳信仰というのは、「自然が神様」なんです。石鈇山(いしづちさん)の場合は、山そのものが神様なんですね。その神様の前にある寺、ということが由来とされています。

徳島から回られる場合、高知では自分を試されてきたんじゃないかと思うんです。そこから愛媛に入ると、お寺とお寺の距離も少し近くなります。太平洋で自分を試されながら修行をしてきて、穏やかな瀬戸内海の雰囲気に変わる。そんな中で、自分を見つめてきて、自分がわかりかけるような瞬間が、伊予にはあるのではないと思います。

本堂へ向かう道をはじめ、境内には「自然」を感じられる雰囲気があります。

本堂へ向かう道をはじめ、境内には「自然」を感じられる雰囲気があります。

佐々木さん:四国遍路は「自然との対話」だと思うんです。特に、前神寺は修験のお寺で、山岳宗教というのは自然との一体化なんですよね。そこには尊敬の念もあるし、畏怖の念もある。台風や津波、土砂崩れなど自然災害もある一方で、水や木材、鉱物資源など、恵みをいただいている部分もある。だから、それ全体で神であるということだと思うんですね。自然の中からいろいろなものをいただくわけです。

お大師さまもそうだったと思うんです。四国のさまざまなところで修行をされて、自然との一体感を一番大切にされたんじゃないかと思います。我々が生きていく上で何かをやろうとしたときに、すぐに到達点があることはありませんよね。その過程で、いろいろな経験をして、浮き沈みがありながら、到達点を目指します。発心の道場、修行の道場を経て、菩提の道場に入る。そこで、少し自分がわかりかけて、本当の意味で涅槃の境地、悟りの境地へ入っていく。だから四国というのは、本当によくできていると思うんです。

お大師さまもそうだったと思うんです。四国のさまざまなところで修行をされて、自然との一体感を一番大切にされたんじゃないかと思います。我々が生きていく上で何かをやろうとしたときに、すぐに到達点があることはありませんよね。その過程で、いろいろな経験をして、浮き沈みがありながら、到達点を目指します。発心の道場、修行の道場を経て、菩提の道場に入る。そこで、少し自分がわかりかけて、本当の意味で涅槃の境地、悟りの境地へ入っていく。だから四国というのは、本当によくできていると思うんです。

「坂本屋」のお接待で、人の温かさに触れる

45番札所 岩屋寺から46番札所 浄瑠璃寺に行く道の途中にある、坂本屋。ここは元々、明治末期から大正初期に建てられた「遍路宿」でした。ところが、昭和初期に廃業となり空き家へ。平成16年に、地元の有志の方たちによって、住民とお遍路さんとの交流の場に生まれ変わります。

坂本屋運営委員会のみなさん:左から庶務 上野貴さん、副会長 橘秀敏さん、会長 菅野肇さん、庶務 大内公子さん

坂本屋運営委員会のみなさん:左から庶務 上野貴さん、副会長 橘秀敏さん、会長 菅野肇さん、庶務 大内公子さん

坂本屋運営委員会会長の菅野さんは、「ここに立ち寄ることを楽しみにしているお遍路さんがいることが嬉しい」と話してくれました。

菅野さん:ここは、45番札所 岩屋寺から46番札所 浄瑠璃寺に行く道の途中にあります。難所と言われる岩屋寺は標高700mほどの場所にあり、そこから三坂峠を下ってきて最初の民家が、この坂本屋です。山を降りてきたお遍路さんにとって、ほっとできる場所を提供したかったんです。

ここでは、お茶やお菓子のお接待を行っています。時には、囲炉裏を囲んで一緒にご飯を食べたり、「今日はもう泊まるだけだから」とゆっくりおしゃべりをしたりすることもありますね。地元のお店や企業さんから、「お遍路さんに差し上げてください」とお菓子などを頂戴し、お接待することもあります。ボランティアスタッフだけでなく、地域が一体となってお遍路さんを応援しているんです。

私たちは、子どもの頃から親がお遍路さんにお接待をしているのを見て育っているので、自然とそうした文化が身についています。何度か回られている方の中には、「ここに寄るのが楽しみで」「ようやくここに立ち寄れました!」とおっしゃっていただくこともあり、嬉しく感じますね。

菅野さん:ここは、45番札所 岩屋寺から46番札所 浄瑠璃寺に行く道の途中にあります。難所と言われる岩屋寺は標高700mほどの場所にあり、そこから三坂峠を下ってきて最初の民家が、この坂本屋です。山を降りてきたお遍路さんにとって、ほっとできる場所を提供したかったんです。

ここでは、お茶やお菓子のお接待を行っています。時には、囲炉裏を囲んで一緒にご飯を食べたり、「今日はもう泊まるだけだから」とゆっくりおしゃべりをしたりすることもありますね。地元のお店や企業さんから、「お遍路さんに差し上げてください」とお菓子などを頂戴し、お接待することもあります。ボランティアスタッフだけでなく、地域が一体となってお遍路さんを応援しているんです。

私たちは、子どもの頃から親がお遍路さんにお接待をしているのを見て育っているので、自然とそうした文化が身についています。何度か回られている方の中には、「ここに寄るのが楽しみで」「ようやくここに立ち寄れました!」とおっしゃっていただくこともあり、嬉しく感じますね。

心穏やかに迎える最終地点!「涅槃の道場」香川県 讃岐遍路道

讃岐遍路道には、およそ200kmの道のりに22の札所が存在します。「涅槃(悟りの境地)の道場」と呼ばれ、弘法大師が生まれた75番札所善通寺、結願寺である88番札所 大窪寺があるのが特徴です。

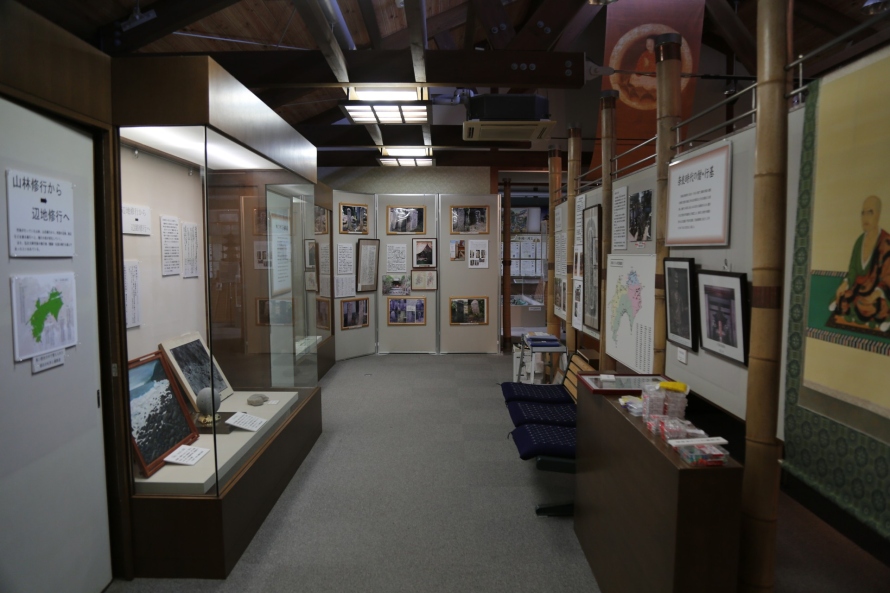

お遍路仲間や地元の方と交流できる、情報交換の場「おへんろ交流サロン」

平成11年、お遍路に関する資料の展示をする施設として建てられた「さぬき市へんろ資料館(おへんろ交流サロン)」。87番 長尾寺と88番 大窪寺の間に位置するこの施設では、お遍路の歴史を学べる資料の展示に加え、お茶やお菓子などのお接待も行っています。

さぬき市へんろ資料館(おへんろ交流サロン) 文化財保護指導員 館長 片桐 孝浩さん

さぬき市へんろ資料館(おへんろ交流サロン) 文化財保護指導員 館長 片桐 孝浩さん

おへんろ交流サロン館長の片桐さんは、同館で行っているお接待について次のように話します。

片桐さん:お遍路さんはここから山の中に入っていくので、1回体調を整えてもらう休憩場所として使っていただいています。遍路道が4本あるため、ここでお遍路さんにどの道を行くか決めるお手伝いもしています。

また、歩いて回る方、自転車で回る方には、お遍路大使任命書とバッジを差し上げているんです。地域の方が『お遍路さんにあげてください』と作ってくださった、ポケットティッシュ入れや巾着、コースターなども提供しています。以前はうどんのお接待をしていたこともありましたね。

片桐さん:お遍路さんはここから山の中に入っていくので、1回体調を整えてもらう休憩場所として使っていただいています。遍路道が4本あるため、ここでお遍路さんにどの道を行くか決めるお手伝いもしています。

また、歩いて回る方、自転車で回る方には、お遍路大使任命書とバッジを差し上げているんです。地域の方が『お遍路さんにあげてください』と作ってくださった、ポケットティッシュ入れや巾着、コースターなども提供しています。以前はうどんのお接待をしていたこともありましたね。

片桐さん:入って一番目に付くのは、「四国のジオラマ」です。四国の札所の位置がわかるようにしていて、ボタンを押すとその札所が光ります。時々、一つずつボタンを押して、そのお寺のことを思い出しているような方もいらっしゃいますね。一切の煩悩から解放され、感謝と至福を感じながら、心穏やかに歩く。それが香川の「涅槃の道場」なのかもしれません。

三度目の歩き遍路(今回は逆打ち)の途中に、おへんろ交流サロンに立ち寄ったという川崎 幸恵さんは、お接待文化から四国の方々のあたたかさを感じると話してくれました。

川崎さん:一度目に回ったときに、同じくお遍路をされている方から「おへんろ交流サロンというところがあるから、立ち寄るといいですよ」と教えていただきました。今回で3度目となりますが、毎回訪れていますね。ここに来ると、お遍路について知らなかった歴史を学べたり、たまたま居合わせた方とお話したりできるので、必ず来るようにしています。

川崎さん:一度目に回ったときに、同じくお遍路をされている方から「おへんろ交流サロンというところがあるから、立ち寄るといいですよ」と教えていただきました。今回で3度目となりますが、毎回訪れていますね。ここに来ると、お遍路について知らなかった歴史を学べたり、たまたま居合わせた方とお話したりできるので、必ず来るようにしています。

川崎さん:歩き遍路をしていると、地元の方がたくさん声を掛けてくださったり、お接待をしてくださったりするので、とても励みになります。たまたま持っていたものをくださったり、わざわざ近くの自動販売機で飲み物を買って渡してくださったりすることもありました。

40日ほどかけて回るため、足が一歩も動かなくなる時があります。そんな時に、地元の方から『頑張ってください!』と声をかけていただけるだけでも、なぜか元気が出て、また歩き出せるんです。どなたも気持ちがこもっていて、そうした文化が自然と根付いている四国はすごいなと思います。だから自然と、四国の方の幸せもお祈りしたくなりますね。

四国全体にお大師さまが生まれた場所や、修行をされた洞窟など、さまざまな逸話が残されています。それを楽しみつつ、同じ体験をさせてもらっているような感覚で回っていますね。初めと後半では、やはり気持ちにも変化が出てきます。私の場合、写真に写っている顔も変わっていました。これからも、何度でも回りたいですね。

40日ほどかけて回るため、足が一歩も動かなくなる時があります。そんな時に、地元の方から『頑張ってください!』と声をかけていただけるだけでも、なぜか元気が出て、また歩き出せるんです。どなたも気持ちがこもっていて、そうした文化が自然と根付いている四国はすごいなと思います。だから自然と、四国の方の幸せもお祈りしたくなりますね。

四国全体にお大師さまが生まれた場所や、修行をされた洞窟など、さまざまな逸話が残されています。それを楽しみつつ、同じ体験をさせてもらっているような感覚で回っていますね。初めと後半では、やはり気持ちにも変化が出てきます。私の場合、写真に写っている顔も変わっていました。これからも、何度でも回りたいですね。

弘法大師 空海の生誕の地「善通寺」

弘法大師 空海生誕の地として知られる、75番善通寺。広報担当 中嶋孝謙さんは、香川は「悟りの境地へ向け、考えがまとまっていく場所」だと話します。

中嶋さん:774年6月15日、お大師(空海)さまがお生まれになったのが、この場所です。その後、お大師さまは奈良の都でお勉強をされ、当時の唐に留学をされます。唐から帰朝されると、長安の青龍寺を模し、父の名(善通:よしみち)を付け、善通寺を建立されました。境内は、南大門や五重塔、釈迦堂などがある東院(伽藍)と、お大師さまの誕生した佐伯氏の邸宅があった御影堂などがある西院(誕生院)に分かれています。

中嶋さん:774年6月15日、お大師(空海)さまがお生まれになったのが、この場所です。その後、お大師さまは奈良の都でお勉強をされ、当時の唐に留学をされます。唐から帰朝されると、長安の青龍寺を模し、父の名(善通:よしみち)を付け、善通寺を建立されました。境内は、南大門や五重塔、釈迦堂などがある東院(伽藍)と、お大師さまの誕生した佐伯氏の邸宅があった御影堂などがある西院(誕生院)に分かれています。

中嶋さん:お遍路において香川県は「涅槃の道場」と呼ばれています。1番の霊山寺から回られている方にとっては、最後に行けば行くほど山寺が増えるなど所が多いですが、涅槃に向かう前に考える場所、考えてきたことがまとまっていく場所なのではないかと思っています。

今年2023年は、お大師の生誕1250年を迎えます。それに伴い、善通寺では、4月23日から6月15日、大法会を執り行い、御影堂の中にある大師さまのご尊像「瞬目大師(めひきだいし)」をご開帳します。50年に1度の機会ですので、ぜひ多くの方にいらしてほしいですね。

今年2023年は、お大師の生誕1250年を迎えます。それに伴い、善通寺では、4月23日から6月15日、大法会を執り行い、御影堂の中にある大師さまのご尊像「瞬目大師(めひきだいし)」をご開帳します。50年に1度の機会ですので、ぜひ多くの方にいらしてほしいですね。

総距離1,400kmにも及び、弘法大師への「信仰」と修行を実践する「場」、それを支える「地域」の三者が一体となった、四国遍路。その道のりは、決して楽なものではありませんが、実際に巡拝をした方にしか得られない数々の体験が待っています。

皆さんも、人々の優しさを感じながら、自分と向き合うお遍路の旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。

皆さんも、人々の優しさを感じながら、自分と向き合うお遍路の旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。

| 【本稿で紹介した構成文化財】 | 安楽寺 善楽寺 前神寺 善通寺 阿波遍路道 土佐遍路道 伊予遍路道 讃岐遍路道 |

|---|