みちのくGOLD浪漫—黄金の国ジパング、産金はじまりの地をたどる−STORY #069

テーマ

- 海・水辺

- 森・木

- 鉱石・鉱物

時代

- 奈良

- 平安

ストーリーSTORY

現在の岩手県や宮城県を含み「みちのく」とも呼ばれるこの地が生んだ“金”は富の象徴のみならず、

奈良・東大寺の大仏や平泉・中尊寺金色堂を彩り、祈りの対象として人々の心に光を灯し続けてきました。

私たちは、時代とともに幾重にも結び付き、独自の文化や信仰、産業へと昇華した“金”と人々の縁を“みちのくGOLD”と名付け、

価値や魅力の掘り起しを始めました。

日々の生活や風土に溶け込んだ“みちのくGOLD”との出会いは、

悠久の時を経ても色褪せることのない浪漫に満ち溢れています。

目次

~はじまりは一粒の“砂金”から~

砂金採りに始まったみちのくの金採掘はやがて地域一帯の川や海に広まり、アジア有数の産金地へと成長し、鉱石から金を分離する技術が確立されると戦国武将たちは積極的に金山開発を推し進めました。近代、最新技術の導入によって大規模採掘が可能になると、みちのくの産金は最盛期を迎えましたが、昭和後期には終焉を迎えます。みちのくの地は、悠遠な地質史をベースに1,250余年に及ぶ日本の産金史が紡がれた稀有な場所でした。

左:金脈を探す指標である地質の「へり」を間近に見れる岩井崎(三陸復興国立公園:気仙沼市)/右:古くから良質な金と水晶を産出してきた山「氷上山」(陸前高田市)

左:金脈を探す指標である地質の「へり」を間近に見れる岩井崎(三陸復興国立公園:気仙沼市)/右:古くから良質な金と水晶を産出してきた山「氷上山」(陸前高田市)

≪奥州・平泉≫ 皆金色の理想郷

気仙沼市と南三陸町にまたがり産金地を一望できる霊峰「田束山」(気仙沼市・南三陸町)

気仙沼市と南三陸町にまたがり産金地を一望できる霊峰「田束山」(気仙沼市・南三陸町)

≪黄金山産金遺跡≫ 日本の“金”発祥の聖地

749(天平21)年に発見された砂金は、奈良・東大寺盧舎那仏の鍍金(金メッキ)用に献上され、時の聖武天皇はその喜びから元号を天平から天平感宝に改めました。頂から平泉や三陸地方が望める霊峰箟岳山の南麓、金色の大鳥居の先には、産金を記念して建立された仏堂跡と、その由緒を伝える「黄金山神社」が静穏な空間を創り出しています。神社の境内には初出を礼賛した大伴家持の万葉歌碑が建ち、みちのくと遥か奈良の都が“金”で結ばれたことを伝えています。神社の拝殿横を流れる黄金沢や箟岳山の沢では金色の光を放つ蛍が幻想的に舞い、心のトキメキを掻き立てるかのように今でも砂金が見つかります。一粒の砂金から始まった日本の“金”の原点を体感することができる聖地、それが黄金山産金遺跡です。

左:日本初の金を産出した霊峰「箟岳山」(涌谷町)/右:現在でも産出する涌谷町の砂金(涌谷町)

左:日本初の金を産出した霊峰「箟岳山」(涌谷町)/右:現在でも産出する涌谷町の砂金(涌谷町)

左:国史跡黄金山産金遺跡の入り口に立つ「金の鳥居」(涌谷町)/右:日本初産金の事績を今に伝える黄金山神社(涌谷町)

左:国史跡黄金山産金遺跡の入り口に立つ「金の鳥居」(涌谷町)/右:日本初産金の事績を今に伝える黄金山神社(涌谷町)

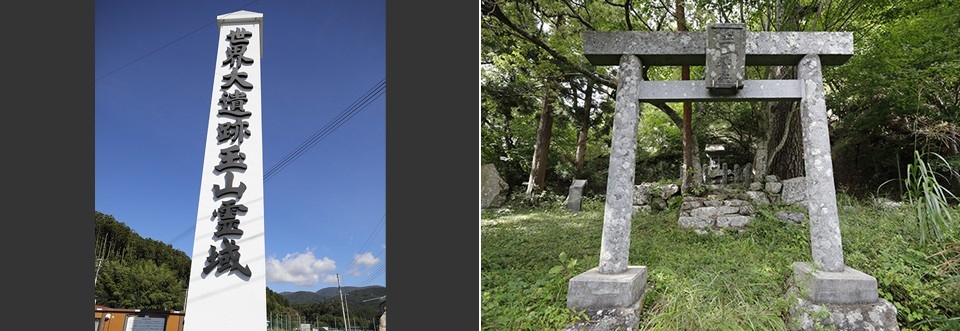

≪玉山金山≫ 金山採掘の栄枯盛衰

気仙4大金山の中核だった玉山金山遺跡「千人坑」(陸前高田市)

気仙4大金山の中核だった玉山金山遺跡「千人坑」(陸前高田市)

左:玉山金山入口で来訪者を迎える「世界大遺跡玉山霊域」の塔(陸前高田市)/右:玉山金山の守り神として山の頂上に祀られた「玉山神社」(陸前高田市)

左:玉山金山入口で来訪者を迎える「世界大遺跡玉山霊域」の塔(陸前高田市)/右:玉山金山の守り神として山の頂上に祀られた「玉山神社」(陸前高田市)

≪鹿折金山・大谷鉱山≫ 日本のゴールドラッシュの一翼を担った近代鉱山

日本最大の自然金“モンスターゴールド”を産出した鹿折金山坑口(気仙沼市)

日本最大の自然金“モンスターゴールド”を産出した鹿折金山坑口(気仙沼市)

左:最盛期には年間約1tもの金を産出した大谷鉱山(気仙沼市)/右:目で見えるほどの大きさの金を内包する金鉱石(気仙沼市)

左:最盛期には年間約1tもの金を産出した大谷鉱山(気仙沼市)/右:目で見えるほどの大きさの金を内包する金鉱石(気仙沼市)

~花咲け“みちのくGOLD”浪漫~

金色堂をはじめとする金の加工・細工技術を今に伝える伝統的工芸品「秀衡塗」(平泉町)

金色堂をはじめとする金の加工・細工技術を今に伝える伝統的工芸品「秀衡塗」(平泉町)

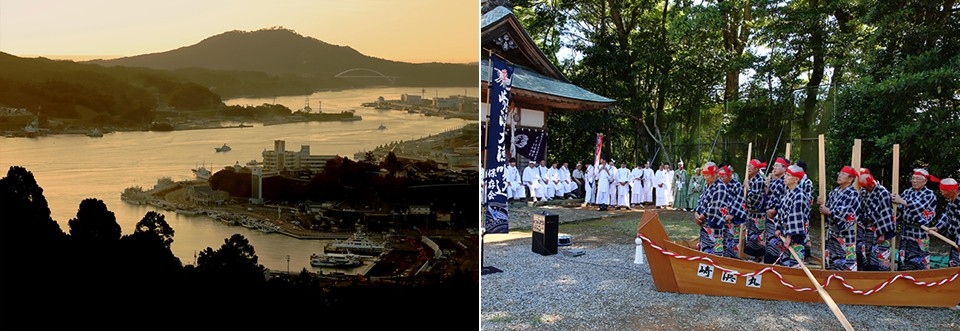

左:採金が「みちのく」の風土に解け込み、港町を発展させた歴史が込められた「気仙沼港と風待ちの風景」(気仙沼市)/右:金山で働く鉱夫たちの労働唄が、漁師たちに伝わって大漁を祝う唄「気仙沼の大漁唄込」(気仙沼市)

左:採金が「みちのく」の風土に解け込み、港町を発展させた歴史が込められた「気仙沼港と風待ちの風景」(気仙沼市)/右:金山で働く鉱夫たちの労働唄が、漁師たちに伝わって大漁を祝う唄「気仙沼の大漁唄込」(気仙沼市)