琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な「琉球料理」と「泡盛」、そして「芸能」STORY #083

テーマ

- 城

- 食文化・酒

時代

- 江戸

ストーリーSTORY

沖縄県はかつて琉球王国と呼ばれ、独自の文化を形成してきた。

琉球王国は「守礼の邦=礼節を重んじる国」を掲げ、訪れる外国の賓客をもてなすために礼遇を行った。

特に、中国皇帝から派遣された冊封使節団は滞在期間が約半年間に及ぶほど大規模だった。

宴は国を挙げての重要な行事で、冊封使をもてなす料理や芸能に力を注いだ。

そこで供された宮廷料理や御用酒泡盛、宴を盛り上げた芸能は、今も沖縄の誇りとして県民に親しまれている。

琉球王国時代に育まれた食文化と芸能は、「世替わり」の歴史を映しながら、連綿と続く「守礼の心」で受け継がれている。

琉球王国は「守礼の邦=礼節を重んじる国」を掲げ、訪れる外国の賓客をもてなすために礼遇を行った。

特に、中国皇帝から派遣された冊封使節団は滞在期間が約半年間に及ぶほど大規模だった。

宴は国を挙げての重要な行事で、冊封使をもてなす料理や芸能に力を注いだ。

そこで供された宮廷料理や御用酒泡盛、宴を盛り上げた芸能は、今も沖縄の誇りとして県民に親しまれている。

琉球王国時代に育まれた食文化と芸能は、「世替わり」の歴史を映しながら、連綿と続く「守礼の心」で受け継がれている。

目次

琉球王国の礎を築いた王都・浦添

かつて沖縄県は琉球王国と呼ばれ、独自の文化を形成してきました。14世紀頃の琉球王国は、北山、中山、南山という3つの小国に分かれ、沖縄島をめぐる抗争をくり広げていました。このうち最も有力な勢力は現在の浦添市に拠点を置く中山で、舜天・英祖・察度の三王統が栄えました。

中山の王城である浦添グスク(城)は、13世紀頃の英祖王の時代に整備されました。後の察度王の時代には高麗系瓦葺きの正殿を中心に、石積み城壁で囲まれた大規模な城になり、周辺には王陵・寺院・大きな池・屋敷・集落などがありました。また、その頃から、牧港を中心に中国との朝貢貿易を始めるなど海外交易の扉を開きました。

琉球王国初期の王都・浦添は、後に大交易時代を迎え東南アジアの中継貿易拠点として繁栄した琉球王国の礎を築いた都と言えます。今も浦添市には、中山の王城であった「浦添グスク」や初期琉球国中山の王陵である「浦添ようどれ」、首里城と浦添グスクを繋ぐ石畳道の古道など多くの史跡が残されています。

貿易国家として繁栄を築いた琉球王国

15世紀初期、中山の察度王統を倒し中山王となった尚巴志は、北山・南山を倒して三山を統一した後、王都を浦添グスクから首里城に遷都し、併せて貿易拠点を那覇に移し、琉球王国を発展させていきました。

王都の遷都に伴い交易の拠点となった那覇港は、日本や中国、東南アジアとの交易拠点となって琉球王国の発展を支えていました。それは首里城正殿前に掛けられていた「万国津梁の鐘」に刻まれている「琉球国は南海の恵まれた地域に立地し、(中略)船を操って万国の架け橋となり、外国の珍しい品物や宝物が国中に満ち溢れている」という文言からも分かるように、海外との交易を通じて発展し、礼節をもって中国の冊封使などを迎え入れました。

また、那覇港近くの那覇市久米は、14世紀頃に中国福建地方の中国人集団(閩人三十六姓)が居住しており当時は久米村という中国人の集落でした。閩人三十六姓は中国などとの外交を担ったほか、琉球王国の政治や経済、文化にも様々な影響を与え、食文化にも多くの影響を与えています。

今も昔も琉球料理には欠かせない豚の飼育や豆腐の製法のほか、清明祭やそこに供されるウサンミ(豚や鳥、魚のお供え物)は久米村から王府に伝わり、それが一般家庭にも伝わったといわれています。今も清明の時期になると県内のスーパー等には多くのウサンミが売られています。

那覇港周辺には、当時の航海安全を祈願した天妃宮跡や久米村600年記念碑などの史跡や石碑が多く残されており、当時の痕跡をたどることができます。

また、那覇港近くの那覇市久米は、14世紀頃に中国福建地方の中国人集団(閩人三十六姓)が居住しており当時は久米村という中国人の集落でした。閩人三十六姓は中国などとの外交を担ったほか、琉球王国の政治や経済、文化にも様々な影響を与え、食文化にも多くの影響を与えています。

今も昔も琉球料理には欠かせない豚の飼育や豆腐の製法のほか、清明祭やそこに供されるウサンミ(豚や鳥、魚のお供え物)は久米村から王府に伝わり、それが一般家庭にも伝わったといわれています。今も清明の時期になると県内のスーパー等には多くのウサンミが売られています。

那覇港周辺には、当時の航海安全を祈願した天妃宮跡や久米村600年記念碑などの史跡や石碑が多く残されており、当時の痕跡をたどることができます。

守礼の心が育んだ宮廷料理と琉球芸能

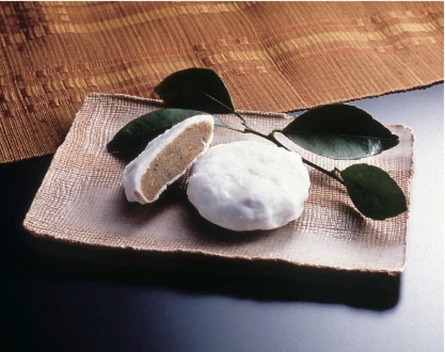

琉球王国の時代、琉球国王の冊封(新国王を任命するための儀礼)のための使節団である冊封使が琉球を訪れていました。使節団は総勢400人あまり、約半年の間、沖縄に滞在したと言われています。荘厳な冊封儀式のほか、冊封使滞在中には、首里城北殿や、天使館など各地で「七宴」と呼ばれる国王の主催する七つの大宴が開かれ、そこでは、三十数品にも及ぶ中国風の料理が振る舞われていました。国賓の歓待には欠かせない食については、料理人を中国に派遣し学ばせるほど力を入れており、琉球版「満漢全席」とでも呼ぶべきこの料理は、国王の王冠を携えた冊封使の乗る船の名を由来として、「御冠船料理」と呼ばれました。

こうして、琉球王国時代に中国の冊封使をもてなすための料理が生まれ、調理技術や作法等を洗練させて「宮廷料理」として確立されました。また、「七宴」では、色彩豊かで華やかな紅型衣装を身にまとった琉球舞踊が演じられたほか、のちにユネスコ無形文化遺産にも登録される組踊が誕生し、演じられました。

一方、「七宴」以外では、冊封使をもてなすために造られた琉球王家最大の別邸識名園や御茶屋御殿において、朱色の鮮やかな琉球漆器に盛りつけられた料理や芸能で冊封使を歓待していました。

このように、琉球王国の食文化と芸能は、中国の客人に向けた「守礼の心」により、育まれてきました。

このように、琉球王国の食文化と芸能は、中国の客人に向けた「守礼の心」により、育まれてきました。

御用酒として現代に引き継がれる「泡盛」

15世紀頃、琉球王国は東南アジア、特にシャム(現在のタイ王国)との交易が盛んでした。その頃、蒸留酒とその製造技術を琉球に持ち帰ったとされており、15世紀後半には泡盛が造り始められました。

17世紀、泡盛の製造は首里王府の管理の元にありました。王府の中には、泡盛の製造を管理する役所があり、泡盛は厳しい管理の下、銭蔵に保管され、冊封使などの接待用として振る舞われるなど、御用酒として取り扱われていました。

また、泡盛の大きな魅力は、年月をかけることで、熟成されたすばらしい古酒になることです。年代物の古酒に若い酒を注ぎ足すことで、香りや芳香さを保つことができる「仕次」の文化が今でも各家庭に定着しており、祭礼や祝い事等において来客に振る舞われます。

世替わりを経て、今もなお連綿と続く「食文化」と「芸能」

明治政府が行った廃藩置県により、約450年の歴史を持つ琉球王国は幕を閉じました。琉球王国が沖縄県になってからは、琉球王国に従事していた料理人たちは、その職を失いましたが、その技術は、御冠船料理や薩摩支配の影響を受けた日本式の料理を源流とした琉球料理を首里地域から那覇地域の社交場へと広げました。琉球王国時代から食されている「中身のお汁」や「豆腐よう」など数多くの品々は今も沖縄県民に愛されているほか、県民の代表食である「ゴーヤーチャンプルー」やサギグスイ(悪いものを体の中から下げる薬)と言われている「イカスミ汁」などは、医食同源の理念にかなっており、今でも「ヌチグスイ=命の薬」、「クスイムン=薬になるもの」として生活に根付いており食堂などの定番メニューになっています。

首里の限られた地域でしか製造が認められていなかった琉球泡盛については、現在では離島を含む県内各地域の酒造所で製造されるとともに、酒蔵見学や試飲体験が行われています。

一方、沖縄県は「芸能の島」と称されるほど歌や踊りが盛んな地域で、披露宴などの催しの際には必ず芸能が披露されるなど、県民にとっては身近なものであり日常的に親しまれています。国立劇場おきなわ(浦添市)では、琉球舞踊や組踊の定期公演も行われており、気軽に沖縄の芸能に触れることができます。

那覇市内には今も、かつての冊封使節団の歓待と同様に、琉球舞踊などの芸能を鑑賞しながら琉球料理や泡盛を楽しめる老舗の料亭などもあり、沖縄の食と芸能を堪能することができます。

このように琉球王国時代に育まれた国際色豊かな食と芸能文化は脈々と受け継がれ、今も県民や国内外からの観光客を魅了しています。

一方、沖縄県は「芸能の島」と称されるほど歌や踊りが盛んな地域で、披露宴などの催しの際には必ず芸能が披露されるなど、県民にとっては身近なものであり日常的に親しまれています。国立劇場おきなわ(浦添市)では、琉球舞踊や組踊の定期公演も行われており、気軽に沖縄の芸能に触れることができます。

那覇市内には今も、かつての冊封使節団の歓待と同様に、琉球舞踊などの芸能を鑑賞しながら琉球料理や泡盛を楽しめる老舗の料亭などもあり、沖縄の食と芸能を堪能することができます。

このように琉球王国時代に育まれた国際色豊かな食と芸能文化は脈々と受け継がれ、今も県民や国内外からの観光客を魅了しています。

| 【琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な「琉球料理」と「泡盛」、そして「芸能」 関連情報サイト】 |

|---|