特集SPECIAL CONTENTS

2023.11.08

特集

日本遺産巡り#22◆古代日本の「西の都」

~東アジアとの交流拠点~

歴史ある筑紫の地には、今でも古代に築かれた山城や奈良時代に造られた大宰府政庁などの史跡が残っています。日本遺産に認定されている「西の都」の歴史と見どころについて、福岡県教育庁 教育総務部 文化財保護課の下原 幸裕さんに案内をしていただきました。

福岡県教育庁 教育総務部 文化財保護課 下原 幸裕(しもはら ゆきひろ)さん

福岡県教育庁 教育総務部 文化財保護課 下原 幸裕(しもはら ゆきひろ)さん

大野城跡で太宰府周辺の街と山々を一望する

下原さん:大野城跡からは、かつて「西の都」があった、太宰府とその周辺のまちを見渡せます。ここは開放的な空間で、空気もキレイなこともあり、人気のトレッキングスポットにもなっていて、休日には地元の人で賑わいを見せるんです。

太宰府と大宰府の違い

太宰府:地名、都市の名称

大宰府:古代の役所

太宰府は地名、都市の名称として使われる一方で、大宰府は西の都の中心であった古代の役所を指します。

歴史上重要な防衛拠点となった大野城

下原さん:山道の横に急な斜面が続いている部分がありますが、そこが城の城壁が築かれた場所です。城壁といっても、江戸時代のお城のようにきれいな石垣が築かれたわけではありません。土を盛ることで急斜面の「壁」を造り、敵の侵入を防ぐ「土塁」が築かれました。この土塁は、山の尾根に沿って設置されています。山道を歩いていると気付きにくいのですが、よく見ると規則的な角度の傾斜をしているんですよ。

下原さん:大野城跡では、有事を想定して食料を備蓄していた高床式倉庫も見つかっています。大きな門を設置していた跡や、石を積み重ねてできた城門などがあることからも、この城が重要な防衛拠点であったことがうかがえます。このような古代の城を造る技術は、朝鮮半島から伝わったものです。古くから九州の地では、大陸との交流が活発だったことがよくわかりますよね。

【大野城跡(四王寺県民の森)】

| 住所 | 〒811-2105 福岡県糟屋郡宇美町大字四王寺207 |

|---|---|

| アクセス | 西鉄太宰府駅から徒歩約70分、JR九州 香椎線「宇美駅」から徒歩約80分。西鉄バス「県民の森入口バス停」から徒歩約60分。 |

古の山城の跡地をめぐる

下原さん:基肄城は、大野城と並ぶ日本最古の山城です。大野城と同じように山の上に建てられたお城なので、天気がいい時には有明海や長崎県の島原・雲仙までの景色を見渡すことができます。奈良時代には、「万葉集」にも出てくる歌人の大伴旅人らがここを登って詠んだ和歌も残っていて、交流の場として楽しまれた山でもあったようです。

大野城と並び日本最古の山城である基肄城。大伴旅人が妻を亡くした際、この城を訪れて詠んだ「橘の 花散る里の 霍公鳥 片恋しつつ 鳴く日しぞ多き」の一句は、万葉集第八巻に収録されています。

大野城と並び日本最古の山城である基肄城。大伴旅人が妻を亡くした際、この城を訪れて詠んだ「橘の 花散る里の 霍公鳥 片恋しつつ 鳴く日しぞ多き」の一句は、万葉集第八巻に収録されています。

【基肄城跡】

| 住所 | 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町宮浦2166-1 |

|---|---|

| アクセス | JR九州 鹿児島本線/甘木鉄道甘木線「基山駅」から徒歩約1時間20分。 |

季節の花々が満開。防衛拠点となった水城跡

下原さん:水城跡では、季節ごとに菜の花や桜、コスモスなどの季節の花が楽しめるんです。1.2km続く土塁の上に桜の花が咲くので、とても眺めがよく癒されますよ。実は、この土塁にも歴史があります。この1.2kmの直線状の土塁は、かつて、海の向こうから攻めてくる敵を平野で防ぐために築かれたもので、外濠も築かれました。外濠には水が貯められていて、「水城」という名前の由来になったことが『日本書紀』に記されています。スマートフォンからホームページの映像ギャラリーに入っていくと、当時の様子を再現したVRが見られますので、訪れた際にはぜひ現代と古代の2つの時代を比較して楽しんでいただきたいですね。

【水城館、水城跡】

| 住所 | 〒818-0132 福岡県太宰府市国分二丁目17-10 |

|---|---|

| アクセス | JR九州 鹿児島本線「二日市駅」から車で約15分 |

大宰府政庁跡で西の都の成り立ちと発展を学ぶ

開放的な風景を楽しめる大宰府政庁跡で、「西の都」として栄えた大宰府政庁の成り立ちについてうかがいました。

大宰府の都では、外国使節を迎える儀礼も行われていて、海外と文化交流する上で非常に重要な土地でした。そのため、海外とのやり取りができる京でキャリアを積んだエリートが大宰府の長官になっていたんです。

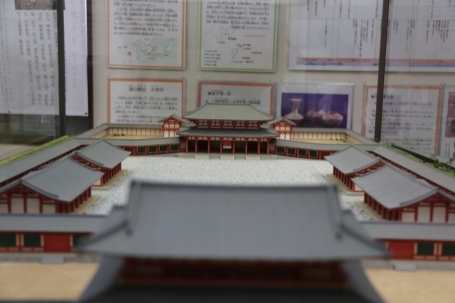

現在の大宰府政庁跡。かつてはこの広大な土地に高さ10mを超える正殿や門などが建てられました。

現在の大宰府政庁跡。かつてはこの広大な土地に高さ10mを超える正殿や門などが建てられました。

大宰府政庁の正殿の跡では、柱が建てられた平安時代の大きな礎石を見ることができます。

大宰府政庁の正殿の跡では、柱が建てられた平安時代の大きな礎石を見ることができます。

【大宰府政庁】

| 住所 | 〒818-0101 福岡県太宰府市観世音寺4丁目6-1 |

|---|---|

| アクセス | 西鉄「都府楼前駅」下車、徒歩約15分 |

大宰府展示館で当時の都の様子を鑑賞する

【大宰府展示館】

| 住所 | 〒818-0101 福岡県太宰府市観世音寺四丁目6番1号 |

|---|---|

| アクセス | JR九州 鹿児島本線「二日市駅」から車で10分 |

日本の三戒壇(さんかいだん)のひとつ、「観世音寺 戒壇院」

下原さん:観世音寺は、天智天皇の母親である斉明天皇を供養するために、80年ほどの年月をかけて造ったお寺です。観世音寺のすぐ隣にある戒壇院では、正式なお坊さんになるための試験や儀式が行われました。もともとお坊さんになる試験は奈良の東大寺で行われていたのですが、九州に住む人は奈良まで訪れるのが大変なので、戒壇院で試験が行われるようになったんです。九州でお坊さんになるために、たくさんの人が戒壇院を訪れるようになり、大宰府は仏教の地としても栄えました。

観世音寺の宝蔵で仏像の大きさに圧倒される

下原さん:観世音寺の宝蔵では、立った姿で約4.8mの高さがある仏像を3体見ることができます。仏様の背丈は1丈6尺(約4.8m)と言われているのですが、その背丈を再現しているのです。自分達よりはるかに身長の高い仏様を観ていると圧倒されますよね。ここで見られる仏像は鎌倉時代に作られたものですが、中には平安時代に作られたものもあります。火災などを乗り越えて、現代に残った貴重な文化財となっています。

【戒壇院】

| 住所 | 〒818-0101 福岡県太宰府市観世音寺五丁目7番10号 |

|---|---|

| アクセス | 西鉄太宰府線「太宰府駅」 下車後 徒歩約20分 |

太宰府天満宮で菅原道真をめぐる伝説の数々に触れる

下原さん:菅原道真は、京から大宰府に左遷された2年後に亡くなります。道真の遺体を牛車が運んでいると、ある場所で牛が止まります。道真が「ここに埋葬して欲しい」という思いを伝えていると思った従者は、牛が止まった場所にお墓と安楽寺という寺を作りました。

その後、京都で疫病や異常気象などが起こり、「道真の祟り」と恐れられ、道真の怒りを沈めるために、道真のお墓のある場所に安楽寺天満宮が建てられました。これが、太宰府天満宮の始まりと言われています。その後、明治時代の廃仏毀釈の困難を乗り越え、太宰府天満宮は現代でも学問の神様として多くの信仰を集めています。

太宰府天満宮の楼門前。人の流れが途切れることがないほどの人気スポットとなっています。

太宰府天満宮の楼門前。人の流れが途切れることがないほどの人気スポットとなっています。

境内の梅の中で最も早く花を咲かせる飛梅。例年2月上旬から中旬にかけて満開になります。

境内の梅の中で最も早く花を咲かせる飛梅。例年2月上旬から中旬にかけて満開になります。

【太宰府天満宮】

| 住所 | 〒818-0195 福岡県太宰府市宰府4丁目7-1 |

|---|---|

| アクセス | 西鉄太宰府線「太宰府駅」 下車後 徒歩約5分 |

九州国立博物館で西の都ゆかりの展示物を鑑賞する

【九州国立博物館】

| 住所 | 〒818-0118 福岡県太宰府市石坂4-7-2 |

|---|---|

| アクセス | 西鉄太宰府線「太宰府駅」 下車後 徒歩約10分 |

| 【本稿で紹介した構成文化財】 | 大宰府跡 大野城跡 水城跡 観世音寺・戒壇院 梵鐘(観世音寺) 太宰府天満宮 大宰府条坊跡 大宰府の梅 基肄城跡 |

|---|