特集SPECIAL CONTENTS

2024.05.20

特集

日本遺産巡り#35◆鯨とともに生きる

鯨を見つめ、憧れ、築いた伝統。

人と鯨が紡いだ歴史を追体験する。

紀伊半島の東側に広がる熊野灘。この沿岸地域では、江戸時代初期から古式捕鯨が行われてきました。

400年以上が経つ現在も、半島の先端近くに位置する和歌山県の太地町では捕鯨が続けられています。

時代と共に捕鯨の形は変化しましたが、このまちには、かつて捕鯨に携わった人々の足跡と、彼らの鯨への情熱がさまざまな形で残っています。

この地に生きる人々が鯨とどのように向き合い、豊かな文化を形成していったのか、捕鯨にまつわるスポットを訪ねて回ることで、その思いに触れることができます。

400年以上が経つ現在も、半島の先端近くに位置する和歌山県の太地町では捕鯨が続けられています。

時代と共に捕鯨の形は変化しましたが、このまちには、かつて捕鯨に携わった人々の足跡と、彼らの鯨への情熱がさまざまな形で残っています。

この地に生きる人々が鯨とどのように向き合い、豊かな文化を形成していったのか、捕鯨にまつわるスポットを訪ねて回ることで、その思いに触れることができます。

古式捕鯨とともに歩んだ人々の歴史を味わい、体感する。

古式捕鯨で栄えた太地町にある「くじらの博物館」には、鯨の生態や捕鯨に関する貴重な資料が数多く展示されています。

この地域の古式捕鯨の歴史について知るために、太地町教育委員会歴史資料室学芸員の櫻井敬人さんにお話を伺いました。櫻井さんはアメリカのニューベッドフォード捕鯨博物館で学芸員を務めた経歴を持ち、人と海の関わり合いの歴史を研究されています。

この地域の古式捕鯨の歴史について知るために、太地町教育委員会歴史資料室学芸員の櫻井敬人さんにお話を伺いました。櫻井さんはアメリカのニューベッドフォード捕鯨博物館で学芸員を務めた経歴を持ち、人と海の関わり合いの歴史を研究されています。

櫻井さん この地域の捕鯨の成立には、いくつもの要因が絡み合っています。その一つひとつに着目していきましょう。

まずはクジラの習性について。クジラの種類は80以上ありますが、大きく分けると、ヒゲのあるヒゲクジラ、歯を持つハクジラの2つの仲間がいます。特に巨大な身体を持つ種類が多いのがヒゲクジラ。彼らはエサとなるプランクトンを求めて春には高緯度の海へ、秋になると低緯度の海へと回遊します。こうしたクジラたちが熊野灘を通るのがちょうど真冬ごろ。南から流れる黒潮に逆らって、北の海で脂肪を蓄えた鯨が沿岸近くをゆっくり泳ぐこのタイミングが漁に最適でした。

加えて注目したいのは地形。熊野灘沿岸は、急峻な山と岩礁が続くリアス式海岸です。林業が盛んですが、繰り返す地震による隆起で生まれた海岸段丘の高台では稲作はできず、太地では戦後も麦や芋が入ったご飯が一般的でした。海に生きる糧を求めた人々は造船や操船などの技術を磨き、海上流通の秩序を支える海賊として活躍しました。

海に突き出した岬の高所では、船だけでなく鯨も見えたでしょう。ただし岸に寄る鯨の銛突きは偶発的な行為だったはずで、物流が盛んになった江戸時代に入ってすぐに組織だった捕鯨が開始されました。

まずはクジラの習性について。クジラの種類は80以上ありますが、大きく分けると、ヒゲのあるヒゲクジラ、歯を持つハクジラの2つの仲間がいます。特に巨大な身体を持つ種類が多いのがヒゲクジラ。彼らはエサとなるプランクトンを求めて春には高緯度の海へ、秋になると低緯度の海へと回遊します。こうしたクジラたちが熊野灘を通るのがちょうど真冬ごろ。南から流れる黒潮に逆らって、北の海で脂肪を蓄えた鯨が沿岸近くをゆっくり泳ぐこのタイミングが漁に最適でした。

加えて注目したいのは地形。熊野灘沿岸は、急峻な山と岩礁が続くリアス式海岸です。林業が盛んですが、繰り返す地震による隆起で生まれた海岸段丘の高台では稲作はできず、太地では戦後も麦や芋が入ったご飯が一般的でした。海に生きる糧を求めた人々は造船や操船などの技術を磨き、海上流通の秩序を支える海賊として活躍しました。

海に突き出した岬の高所では、船だけでなく鯨も見えたでしょう。ただし岸に寄る鯨の銛突きは偶発的な行為だったはずで、物流が盛んになった江戸時代に入ってすぐに組織だった捕鯨が開始されました。

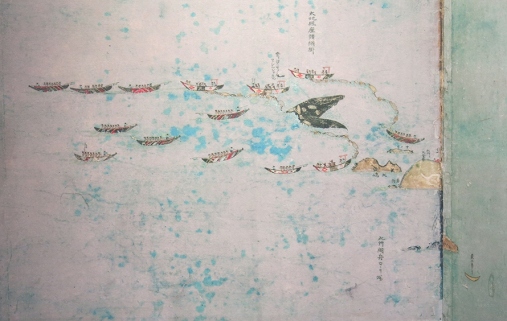

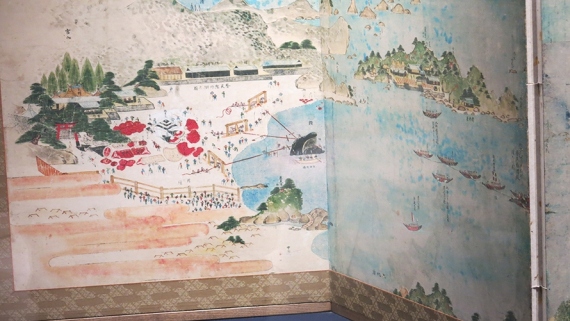

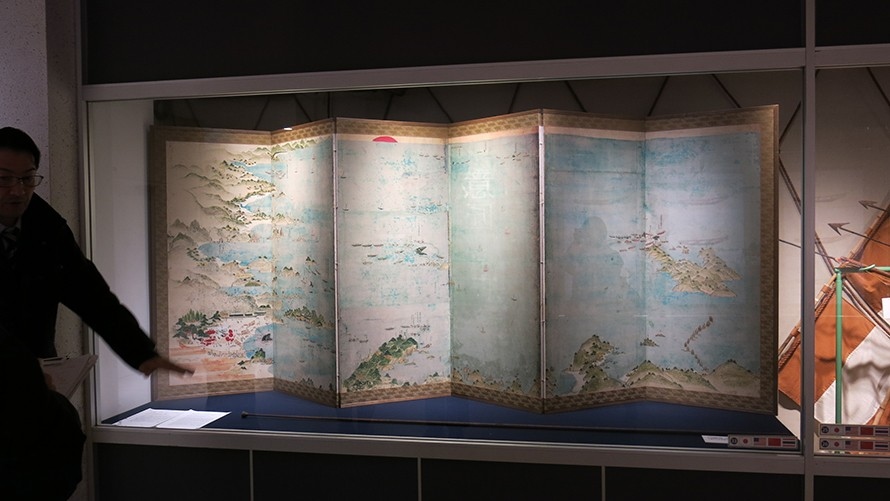

紀州熊野浦捕鯨図屏風

作者不明 六曲一隻 紙本著色 江戸時代後期 124×340cm

(写真は模造品。原本は和歌山県立博物館所蔵)

紀州熊野浦捕鯨図屏風

作者不明 六曲一隻 紙本著色 江戸時代後期 124×340cm

(写真は模造品。原本は和歌山県立博物館所蔵)

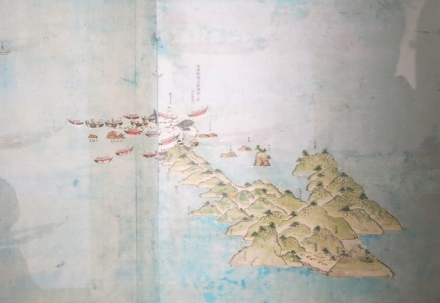

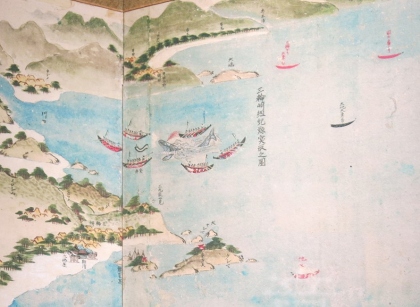

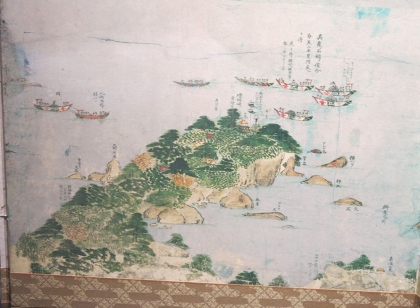

「紀州熊野浦捕鯨図屏風」のレプリカが、くじらの博物館に展示されていました。江戸時代の熊野灘での古式捕鯨の様子が異時同図法で描かれています。絵の手前には和歌山県屈指の景勝地である橋杭岩(串本町)、奥には三重県沿岸が描かれています。この一帯は戦前にすでに吉野熊野国立公園となっており、特別保護地域に指定されたので、比較的豊かな自然環境が残されていると言えるそうです。

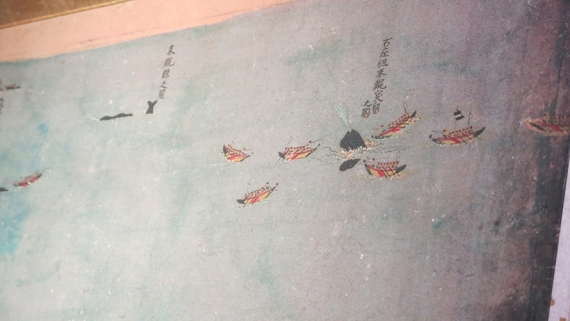

櫻井さん:熊野では「六鯨」といって、6種の鯨が古式捕鯨のターゲットになっていました。屏風には、稀にしか捕獲されなかったナガスクジラ属を除く4種の鯨を捕獲する様子が描かれています。彼らの多種多様な仕事の風景が忠実に描かれているので、ぜひ絵を近くでじっくりとご覧になってください。

中央に描かれているのは太地組の捕鯨のシーン。獲物は、長い胸びれが特徴のザトウクジラです。

櫻井さん:熊野では「六鯨」といって、6種の鯨が古式捕鯨のターゲットになっていました。屏風には、稀にしか捕獲されなかったナガスクジラ属を除く4種の鯨を捕獲する様子が描かれています。彼らの多種多様な仕事の風景が忠実に描かれているので、ぜひ絵を近くでじっくりとご覧になってください。

中央に描かれているのは太地組の捕鯨のシーン。獲物は、長い胸びれが特徴のザトウクジラです。

櫻井さん:クジラの捕獲は、大がかりで命の危険を伴う作業です。特にザトウクジラは、息絶えると水に沈んでしまうため、従来の突取法では捕らえることができませんでした。しかし、「捕鯨の祖」に位置付けられている和田頼元の孫である頼治が、クジラに網を掛けてから銛を打つ「網掛け突取法」を開発したことにより、これらのクジラの捕獲も可能になりました。ここから熊野灘における捕鯨は一大産業として発展していきます。

絵の主題として、画面中央に太地組がザトウクジラを網掛け突取法で捕獲する様子が描かれています。死後に沈んでしまう可能性が高いザトウクジラを捕らえるために、多くの舟が協力し合っている様子が生き生きと表現されています。

絵の主題として、画面中央に太地組がザトウクジラを網掛け突取法で捕獲する様子が描かれています。死後に沈んでしまう可能性が高いザトウクジラを捕らえるために、多くの舟が協力し合っている様子が生き生きと表現されています。

櫻井さん:対照的なのは、中央の水平線に近い沖合に描かれたマッコウクジラ。マッコウクジラは死んでも沈むことがないため比較的捕りやすく、少数の舟で対応しています。画家は漁の様子をよく理解し、正確に描写していることが分かります。

櫻井さん:鯨を捕らえるためには、大勢の人々が役割を分担し、組織的に動く必要がありました。鯨の来遊を見張り、漁を指揮する「山見(やまみ)」、クジラに網を掛ける「網舟(あみぶね)」、クジラに銛を打つ「羽差(はざし)」、仕留めたクジラを運搬する「持双舟(もっそうぶね)」など、その役割は多岐に渡り、多いときには海上だけでも300名を超える人々が一頭の鯨を追っていたと考えられます。

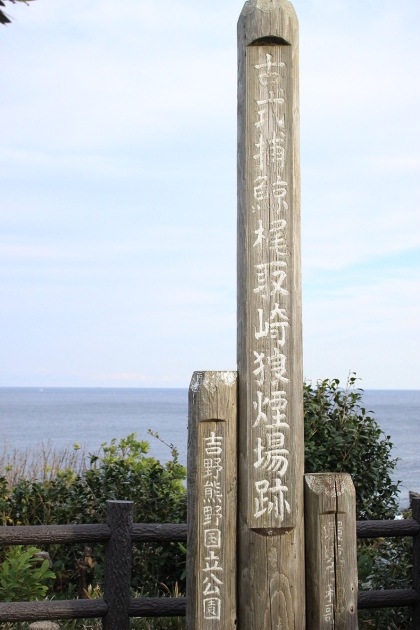

中央下部を見ると、燈明崎から狼煙を上げて漁を指揮する山見たちの様子が描かれています。現在も残る山見跡からは、当時の人々が眺めた雄大な自然景観を楽しむことができますよ。

中央下部を見ると、燈明崎から狼煙を上げて漁を指揮する山見たちの様子が描かれています。現在も残る山見跡からは、当時の人々が眺めた雄大な自然景観を楽しむことができますよ。

紀州熊野浦捕鯨図屏風に描かれた燈明崎。太地の鯨組が鯨を見張った山見台や、廻船のために紀州藩が設置した燈明台が復元されています。

櫻井さん:古式捕鯨の司令塔・山見は、こうした山見台から鯨の噴気(潮)が上がるのを見つけることで、鯨の到来を察知し、狼煙、旗、そして法螺貝を使って、船と他の山見に合図を送っていました。

櫻井さん:古式捕鯨の司令塔・山見は、こうした山見台から鯨の噴気(潮)が上がるのを見つけることで、鯨の到来を察知し、狼煙、旗、そして法螺貝を使って、船と他の山見に合図を送っていました。

波が高い日には鯨の噴気が見えず、また操船や網の展開も困難だったことでしょう。夜明け前から山見に詰めた人々が休憩を取る支度部屋の跡が今も残っています。

【燈明崎】

【燈明崎】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地106 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約10分、 平見公園下車 徒歩約15分 |

太地の鯨組のもう一つの山見台跡、梶取崎(かんどりざき)。

「梶取(かんどり)」とは「梶を取ること」または「梶を取る人」を意味する言葉であり、和歌山市内にも同様の地名があります。また「神が通る」という意味で「かみどおり」が「かんどり」と発音されるようになったという説もあるそうです。

【梶取崎】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地1433-2 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約15分、 梶取崎下車 徒歩約1分 |

ここで、くじらの博物館に戻りましょう。

櫻井さん:現在は絶滅危惧種となっているセミクジラをはじめ、ヒゲクジラの仲間は味が良いものが多く、高級食材でした。物流が盛んになった江戸時代、これらの鯨の肉は世界最大規模の都市である大坂などの都市へ運ばれ、この地域に莫大な富を生み出しました。一方、ハクジラの仲間であるマッコウクジラは食用には向かないものの、燃料や薬としてやはり重要な資源でした。また、クジラの骨や歯、ひげ、皮などは、さまざまな道具や工芸品に加工され、余すところなく活用されてきました。

企画展「鯨と人の営み展」では、歯や鯨筋、骨などを加工して作られた道具や装飾品の歴史が紹介されていました。

さらに館内の展示で目を引くのが、鯨舟をモチーフにしたカラフルな玩具や、捕鯨船の模型。

さらに館内の展示で目を引くのが、鯨舟をモチーフにしたカラフルな玩具や、捕鯨船の模型。

紀州熊野浦捕鯨図屏風でも、鯨舟は色鮮やかに描かれていました。遠くから舟を見分けるために、この個性的な模様は大いに役立っていたはずです。

しかし、櫻井さんによると、この彩色や文様には、別の意味も込められているといいます。実はここに、この地域の捕鯨文化、人々と鯨の関わりをもっと深く知るための鍵が隠されていました。

しかし、櫻井さんによると、この彩色や文様には、別の意味も込められているといいます。実はここに、この地域の捕鯨文化、人々と鯨の関わりをもっと深く知るための鍵が隠されていました。

櫻井さん:絵図をご覧になると分かる通り、当時の捕鯨船に描かれていたのは鳳凰、桜、竹、松、海老・・・どれも縁起物ですよね。

熊野灘の人々にとって、鯨は単なる食糧でしかなかったのでしょうか? こうした繊細な模様を船に描くことで、より多くの鯨が獲れたでしょうか。

紀伊半島には熊野古道があります。中世の人々は、熊野の自然の中に神仏が棲むと考えていました。それは、海の世界で生きる人々にとっても、決して切り離せる世界ではありません。

熊野灘の人々にとって、鯨は単なる食糧でしかなかったのでしょうか? こうした繊細な模様を船に描くことで、より多くの鯨が獲れたでしょうか。

紀伊半島には熊野古道があります。中世の人々は、熊野の自然の中に神仏が棲むと考えていました。それは、海の世界で生きる人々にとっても、決して切り離せる世界ではありません。

熊野では、南の海の彼方に観音様が住む補陀落(ふだらく)浄土があると考えられてきました。その聖なる海で最も大きな生き物を殺生するのが熊野の鯨組です。太地の東明寺にある「亡鯨聚霊塔」には法華経を唱えて懺悔したと刻まれています。人の成仏の前提に鯨の供養があったとすれば、断末魔の苦しみに悶える鯨を取り囲む極彩色の鯨船は、修羅場を少しでも清らかな場所にする役割を果たしたと考えられないでしょうか。

鯨取りたちは、海上で鯨が息絶える時に手を合わせて成仏を願ったといいます。太地の東明寺と梶取崎には鯨の供養碑が、そして港から燈明崎へ向かう坂道の途中には、明治11年に起きた鯨組の遭難事故「背美流れ」で行方不明となった百名以上の人々を供養する「漂流人紀念碑」が建立されています。こうしたモニュメントからは、決して単純ではない、鯨に対するさまざまな思いを感じ取ることができます。

【太地町立くじらの博物館】

【太地町立くじらの博物館】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地2934-2 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約5分、くじら館下車 すぐ |

鯨取りたちの生きた軌跡が色濃く残るまちを歩く。

吉野熊野国立公園にも指定される豊かな自然と、鯨にまつわる深い歴史を有する太地町。ここからは、櫻井さんに案内して頂きながら実際にまちを歩き、古式捕鯨に携わった人々の見ていた風景を体感していきます。

最初に訪れたのは、古式捕鯨の発展に深く関わった人々が暮らしていた集落。玄関口となる岩門の内側には、捕鯨を始めた和田家の先祖が屋敷を構えていました。現在でも、この門の先には趣のある漁師町の風景が広がっています。

そこには、鯨を生業にした人々の誇りと、鯨と向き合うことへの覚悟の形が残されていました。

【和田の岩門】

そこには、鯨を生業にした人々の誇りと、鯨と向き合うことへの覚悟の形が残されていました。

【和田の岩門】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地3727-13 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約5分、岩門下車 すぐ |

櫻井さん:この集落の風景で特徴的なのは、民家の壁が、淡い色のペンキで塗られていることです。この町並みは、太地の捕鯨が衰退していく中、明治20年代以降にアメリカ、カナダ、オーストラリアなどへと出稼ぎに渡った人々が持ち帰った文化の一つです。

そんな和洋折衷の景観を通り抜けた町の奥には、古式捕鯨が行われていた時代の人々の鯨への思い、そして誇りの痕跡が残っています。

そんな和洋折衷の景観を通り抜けた町の奥には、古式捕鯨が行われていた時代の人々の鯨への思い、そして誇りの痕跡が残っています。

この町の鯨取りたちは、鯨の命に常に向き合い、感謝しながら生活していました。その証として、鯨の成仏を願うための供養碑が東明寺の境内に建てられています。古式捕鯨時代に建立された現存する唯一の鯨供養碑に、今でも地域の人々は鯨の命への感謝を込めて手を合わせます。

【鯨供養碑】

【鯨供養碑】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地3320-1 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約8分、東新集会所下車 徒歩約2分 |

さらに町を進んでいくと、閑静な順心寺の墓地にたどり着きます。

この墓地には、太地捕鯨の祖・和田忠兵衛頼元、そしてその孫、網掛け突取法を開発し、紀州藩主徳川光貞から太地姓を賜った頼治をはじめ、この地で代々捕鯨に携わった人々が眠っています。

一つひとつ手入れされた墓石からは、捕鯨とともに発展してきたこの地の誇りを感じることができます。

【和田頼元の墓】【太地角右衛門の墓】

一つひとつ手入れされた墓石からは、捕鯨とともに発展してきたこの地の誇りを感じることができます。

【和田頼元の墓】【太地角右衛門の墓】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地3185 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約8分、漁会前下車 徒歩約4分 |

また、町内にあるもう一つの墓地「清水の墓」には、事故で亡くなった羽差見習いの「刺し加子(さしがこ)」を供養するお墓が建てられています。彼らの仕事は、銛を打たれて弱ったクジラの頭によじ登り、鼻の孔の隔壁に包丁で穴を切り開け、身体を引っ張るための綱を通す「鼻切り」「手形切り」と呼ばれる作業。鯨取りたちの中でも特に命の危険と隣り合わせの人々でした。お墓の前に立つと、彼らの勇敢さと強い覚悟が伝わってきます。

【刺し加子の墓】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地3185 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約8分、漁会前下車 徒歩約4分 |

太地漁港のすぐそば、海に面した坂道に建つ「漂流人紀念碑」。太地の捕鯨の歴史を知る上で避けては通れない場所です。

明治11年12月24日、子連れのセミクジラを追った太地鯨方船団が遭難し、100人以上が亡くなった「背美流れ」という事件がありました。この惨事を後世に伝えるため、紀念碑が設置されています。

その後、古式捕鯨は細々と続けられましたが、アメリカで開発された爆発銛など西洋の近代的な捕鯨技術が導入され、とうとう明治39年には、熊野灘に初めてノルウェー式捕鯨船が進出しました。翌年には太地の向島に帝国水産の捕鯨基地が開設されて、古式捕鯨に終止符が打たれました。

その後、古式捕鯨は細々と続けられましたが、アメリカで開発された爆発銛など西洋の近代的な捕鯨技術が導入され、とうとう明治39年には、熊野灘に初めてノルウェー式捕鯨船が進出しました。翌年には太地の向島に帝国水産の捕鯨基地が開設されて、古式捕鯨に終止符が打たれました。

捕鯨のまちの風情ある姿を楽しみながら歩き、最後に訪れたのは「恵比寿神社」。

江戸時代の小説『日本永代蔵』に登場する、鯨の骨でできた鳥居に着想を得て、昭和60年に鯨のあご骨の鳥居が建てられました。現在の鳥居は3代目で、平成31年に建て替えられたものです。

江戸時代の小説『日本永代蔵』に登場する、鯨の骨でできた鳥居に着想を得て、昭和60年に鯨のあご骨の鳥居が建てられました。現在の鳥居は3代目で、平成31年に建て替えられたものです。

しかし実はこの場所は、古式捕鯨誕生よりはるか昔から存在していた、非常に古い神社です。

境内には、「えびす岩」がご神体として祀られています。今は暗渠になっていて見えませんが、神社の脇には川があり、古代からこの場所が海と結びついた神聖な場所として考えられていたことが分かります。

境内には、「えびす岩」がご神体として祀られています。今は暗渠になっていて見えませんが、神社の脇には川があり、古代からこの場所が海と結びついた神聖な場所として考えられていたことが分かります。

【恵比寿神社】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地3266 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約8分、漁会前下車 徒歩約1分 |

櫻井さん:世界中の海や川には大小様々なクジラが生息しており、またヒトは一種ながら多様な生活様式を有しています。するとヒトとクジラの関係は実に多様で、それは変化し続けています。熊野におけるヒトとクジラの長い関わり合いの歴史を考える際には、ぜひクジラの山見跡に立ってみてください。かつて極彩色に彩られた多数の小舟が大きな獲物を追う様子を想像するには、そうするのが一番です。そしてしばらく水平線に目を凝らしてみてください。そこからゆっくりと視線を移して妙法山つまり「妙法蓮華経の山」の方向を仰げば、観音様の住まう海から那智連峰に渡る熊野世界にすっぽりと包まれることになります。日本遺産のいう「鯨とともに生きる」人々の生きた足跡を探すために、世界遺産のいう「文化的景観」を海から見ることをおすすめします。

神秘的で偉大な存在へのまなざしが生んだ、豊かな鯨文化を今に受け継ぐ。

人と鯨の関わりの歴史の深さは、神事・祭り・踊りにも表れています。今もこの地域に生き生きとした姿で残るこれらの行事について知るために、和歌山の民俗文化を研究する、和歌山県立紀伊風土記の丘 主査学芸員の蘇理剛志さんにお会いし、お話を伺いました。

蘇理さん:万葉集に、海に掛かる枕詞で「勇魚(いさな)取り」という言葉があることをご存じでしょうか。

「勇魚」とは鯨のことです。日本人にとって鯨は、古来より海を象徴する生物だったと考えられます。この鯨を、熊野地方の人々も最初は畏れ、信仰しながらも、次第に生活のために捕鯨に乗り出した。――そんな複雑な関係だからこそ、鯨は人々にとってかけがえのない偉大な存在だったのです。

その証拠として、この地域の祭りの中に捕鯨文化の一部が残され、現代に受け継がれています。

「勇魚」とは鯨のことです。日本人にとって鯨は、古来より海を象徴する生物だったと考えられます。この鯨を、熊野地方の人々も最初は畏れ、信仰しながらも、次第に生活のために捕鯨に乗り出した。――そんな複雑な関係だからこそ、鯨は人々にとってかけがえのない偉大な存在だったのです。

その証拠として、この地域の祭りの中に捕鯨文化の一部が残され、現代に受け継がれています。

蘇理さん:古くからこの地に伝わる祭事・神事にも、江戸時代になって古式捕鯨が栄えた頃から次第に鯨の要素が取り入れられるようになったというのが、この地ならではのユニークな点です。

「河内祭(こうちまつり)」は紀伊半島の先端近く、古座川流域の5地区(古座、古田、高池、宇津木、月の瀬)が合同で行う歴史ある祭りです。その中の「御舟行事(みふねぎょうじ)」では、川の岩礁のご神体「河内様(こおったま)」へと各地区が異なる舟で集い、異なる方法で祭礼を行います。

紀伊半島に生きる人々にとって、海も山も川も、同じ神聖な場所としてつながっています。古座地区は漁業、他の地区は山林業を生業とし、異なる性格を持ちながらも、この祭りでは自然崇拝の想いをひとつにするわけですね。

4地区は川舟を使いますが、鯨組があった古座地区が用いるのは鯨舟でした。当時の捕鯨船を模した形で、華やかな図柄が描かれた舟の先端部分には古座鯨方の卍印紋があります。

特徴的なのは、古座地区の御舟の屋形の中で歌われる伝統的な「御舟歌(みふねうた)」です。この歌は、鯨組や、さらに遡って熊野の水軍の人々によって歌われた舟歌がルーツであると考えられます。

「河内祭(こうちまつり)」は紀伊半島の先端近く、古座川流域の5地区(古座、古田、高池、宇津木、月の瀬)が合同で行う歴史ある祭りです。その中の「御舟行事(みふねぎょうじ)」では、川の岩礁のご神体「河内様(こおったま)」へと各地区が異なる舟で集い、異なる方法で祭礼を行います。

紀伊半島に生きる人々にとって、海も山も川も、同じ神聖な場所としてつながっています。古座地区は漁業、他の地区は山林業を生業とし、異なる性格を持ちながらも、この祭りでは自然崇拝の想いをひとつにするわけですね。

4地区は川舟を使いますが、鯨組があった古座地区が用いるのは鯨舟でした。当時の捕鯨船を模した形で、華やかな図柄が描かれた舟の先端部分には古座鯨方の卍印紋があります。

特徴的なのは、古座地区の御舟の屋形の中で歌われる伝統的な「御舟歌(みふねうた)」です。この歌は、鯨組や、さらに遡って熊野の水軍の人々によって歌われた舟歌がルーツであると考えられます。

蘇理さん:鯨組の舟歌は、「鯨踊り」としても受け継がれていきます。

鯨踊りは現在、太地と三輪崎(新宮市)の2地区に残り、現代でも神社の祭りなどで踊られています。元々は神社で奉納するものではなく、鯨取りたちが海へ出る前に大漁を願って宴会で歌い踊ったり、鯨が捕れたことを祝って舟の上で踊ったりするものでした。

そのため、歌詞にはおめでたい文句が多用され、振り付けには捕鯨の花形である羽差が銛を突く動きなど、捕鯨の動作が盛り込まれています。最初は鯨取りたちの祝い踊だったものが、歌詞や振り付けがアレンジされ、広まっていきました。古式捕鯨が衰退するにつれて踊りは一旦廃れるのですが、大正末期から昭和初期にかけて復興し、現在では地元の祭りの奉納芸能としても大切に踊り継がれています。

強大で神聖な生物に立ち向かう鯨取りたちは、人々にとってヒーローのような憧れの存在。彼らの力強い踊りに勇気をもらい、この地域を誇りに感じた人も多かったはずです。

鯨踊りは現在、太地と三輪崎(新宮市)の2地区に残り、現代でも神社の祭りなどで踊られています。元々は神社で奉納するものではなく、鯨取りたちが海へ出る前に大漁を願って宴会で歌い踊ったり、鯨が捕れたことを祝って舟の上で踊ったりするものでした。

そのため、歌詞にはおめでたい文句が多用され、振り付けには捕鯨の花形である羽差が銛を突く動きなど、捕鯨の動作が盛り込まれています。最初は鯨取りたちの祝い踊だったものが、歌詞や振り付けがアレンジされ、広まっていきました。古式捕鯨が衰退するにつれて踊りは一旦廃れるのですが、大正末期から昭和初期にかけて復興し、現在では地元の祭りの奉納芸能としても大切に踊り継がれています。

強大で神聖な生物に立ち向かう鯨取りたちは、人々にとってヒーローのような憧れの存在。彼らの力強い踊りに勇気をもらい、この地域を誇りに感じた人も多かったはずです。

くじらの博物館では、昭和初期の鯨踊りの貴重な映像が展示されています。モノクロの映像の中でありながら、古式捕鯨の現場を映しているような迫力満点の舞踊に、思わず「かっこいい・・・!」とため息が出るほどです。

蘇理さん:現在でも太地町や新宮市三輪崎では多くの小学生がこの踊りを習い、当時の人々が大切にした文化に触れながら地域を思う心を育んでいます。祭りで実際に地域の人々の鯨踊りを見ると、古式捕鯨の時代にタイムスリップしたかのような感覚を味わうことができますよ。

蘇理さん:現在でも太地町や新宮市三輪崎では多くの小学生がこの踊りを習い、当時の人々が大切にした文化に触れながら地域を思う心を育んでいます。祭りで実際に地域の人々の鯨踊りを見ると、古式捕鯨の時代にタイムスリップしたかのような感覚を味わうことができますよ。

蘇理さん:もう一つ、鯨に関わる独特な文化をご紹介します。太地町の飛鳥神社の「お弓神事」や那智勝浦町の鹽竈(しおがま)神社の「せみ祭り」では、「せみ」というわらでできた縁起物を大きな的に取り付け、地域の人々がそれを取り合うという、新年の厄払い行事を行います。

蘇理さん:これに類似する神事は、県内では海側に限らず山間部の神社でも広く行われています。「せみ」というのは本来、的を立てるための留め具が昆虫の蝉に似ていることからそう呼ばれていました。しかし太地や那智勝浦では、捕鯨が盛んになるにつれ、セミクジラとかけて鯨を模した「せみ」を作る独自の文化が生まれ、豊漁や航海の安全を願う行事としての意味も持つようになりました。

このように、かつて捕鯨が行われた地域ならではの祈りが込められ、アレンジされながら祭事や神事が発展してきたことは、この地域のおもしろさであり、唯一無二の魅力につながっています。古式捕鯨そのものは残らずとも、地域のアイデンティティを現代に再現し続ける熊野地域の伝統を、ぜひ多くの人に見て、体感してほしいと願っています。

【飛鳥神社】

【飛鳥神社】

| 住所 | 東牟婁郡太地町太地3169-1 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約8分、漁会前下車 徒歩約1分 |

【鹽竃神社】

| 住所 | 東牟婁郡那智勝浦町大字浦神320 |

|---|---|

| アクセス | JR紀伊浦神駅から、徒歩約4分 |

今も鯨とともにある太地町。現代ならではのまちの魅力を体感。

古式捕鯨を通して生まれた様々な文化を大切に受け継ぎ、現在も捕鯨を続けるまち・太地町。

和歌山県東牟婁振興局の吉田さんに、豊かな食文化や、くじらと触れ合いながら大自然を味わうアクティビティをご紹介いただきます。

和歌山県東牟婁振興局の吉田さんに、豊かな食文化や、くじらと触れ合いながら大自然を味わうアクティビティをご紹介いただきます。

吉田さん:現在では全国的に珍しい食材となってしまった鯨ですが、和歌山県内では鯨料理を提供する店がたくさんあります。特に熊野灘沿岸地域では旬の時期になると、スーパーマーケットでも新鮮な刺身が買えますし、県内の学校給食では定期的に鯨メニューが出るので、年配の方だけでなく、若者にとっても鯨はなじみ深い食材なんですよ。部位や調理方法によって味わいが変わり、どれもおいしいので、ぜひ、いろんなメニューを試してみてください。

道の駅たいじのレストランでは、刺身や竜田揚げ、焼き肉など、新鮮な鯨肉を使ったさまざまな鯨メニューを味わうことができます。

【道の駅 たいじ】

【道の駅 たいじ】

| 住所 | 東牟婁郡太地町森浦143-1 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から徒歩約10分 |

生き物の命に感謝しながら食事をいただいた後は、鯨を間近で見て、触れ合えることができるスポットへ。

吉田さん:太地町の魅力は、鯨を身近に感じられる場所やイベントがたくさんあること!

道の駅たいじの近くにある森浦湾では、放し飼いされているバンドウイルカやハナゴンドウなどの鯨類を海上遊歩道から眺めたり、シーカヤック体験では間近に近づいて観察したりすることができます。夏にはくじら浜海水浴場で、ハナゴンドウと一緒に泳げるイベントも行われます。また、くじらの博物館では、全国でも珍しいクジラショーや、さまざまな触れ合い体験を楽しむことができます。

一日中、鯨と大自然を満喫できる太地町にぜひお越しくださいね。

吉田さん:太地町の魅力は、鯨を身近に感じられる場所やイベントがたくさんあること!

道の駅たいじの近くにある森浦湾では、放し飼いされているバンドウイルカやハナゴンドウなどの鯨類を海上遊歩道から眺めたり、シーカヤック体験では間近に近づいて観察したりすることができます。夏にはくじら浜海水浴場で、ハナゴンドウと一緒に泳げるイベントも行われます。また、くじらの博物館では、全国でも珍しいクジラショーや、さまざまな触れ合い体験を楽しむことができます。

一日中、鯨と大自然を満喫できる太地町にぜひお越しくださいね。

【森浦湾の海上遊歩道・太地フィールドカヤック】

| 住所 | 東牟婁郡太地町森浦685-27 |

|---|---|

| アクセス | JR太地駅から、太地町営じゅんかんバスで約2分、本浦下車 徒歩約1分 |

古代より鯨と、鯨を取り巻く雄大な自然を信仰してきた熊野灘の人々。古式捕鯨の誕生・衰退と共にその関係性は変化しながらも、鯨への強い思いや、捕鯨への誇りを抱き続けてきたことは確かです。

鯨を大切に思う心は、古式捕鯨の衰退後も町並みや文化に残り、今も大切に受け継がれています。

みなさんもこの地を訪れ、鯨を身近に感じながら、鯨とともに生きた人々に思いを巡らせ、その足跡をたどってみてはいかがでしょうか。

鯨を大切に思う心は、古式捕鯨の衰退後も町並みや文化に残り、今も大切に受け継がれています。

みなさんもこの地を訪れ、鯨を身近に感じながら、鯨とともに生きた人々に思いを巡らせ、その足跡をたどってみてはいかがでしょうか。

| 【本稿で紹介した構成文化財】 | 燈明崎 燈明台跡 梶取崎 狼煙場跡 和田の石門 鯨供養碑 捕鯨の祖 和田頼元墓 太地角右衛門の墓 刺し加子墓 河内祭りの御船行事 太地のくじら踊 三輪崎の鯨踊 鹽竈神社のせみ祭り 飛鳥神社 |

|---|