出雲國たたら風土記~鉄づくり千年が生んだ物語~STORY #034

テーマ

- 城

- 森・木

- 祭礼

- 食文化・酒

- 鉱石・鉱物

時代

- 鎌倉

- 室町

- 安土

- 江戸

- 明治

ストーリーSTORY

日本古来の鉄づくり「たたら製鉄」で

繁栄した出雲の地では、

今日もなお世界で唯一たたら製鉄の炎が

燃え続けています。

たたら製鉄は、優れた鉄の生産だけでなく、

原料砂鉄の採取跡地を広大な稲田に再生し、

燃料の木炭山林を永続的に循環利用するという、

人と自然とが共生する持続可能な産業として

日本社会を支えてきました。

また、鉄の流通は全国各地の文物をもたらし、

都のような華やかな地域文化をも育みました。

今もこの地は、神代の時代から

先人たちが刻んできた

鉄づくり千年の物語が終わることなく

紡がれています。

繁栄した出雲の地では、

今日もなお世界で唯一たたら製鉄の炎が

燃え続けています。

たたら製鉄は、優れた鉄の生産だけでなく、

原料砂鉄の採取跡地を広大な稲田に再生し、

燃料の木炭山林を永続的に循環利用するという、

人と自然とが共生する持続可能な産業として

日本社会を支えてきました。

また、鉄の流通は全国各地の文物をもたらし、

都のような華やかな地域文化をも育みました。

今もこの地は、神代の時代から

先人たちが刻んできた

鉄づくり千年の物語が終わることなく

紡がれています。

たたら製鉄の幕開け

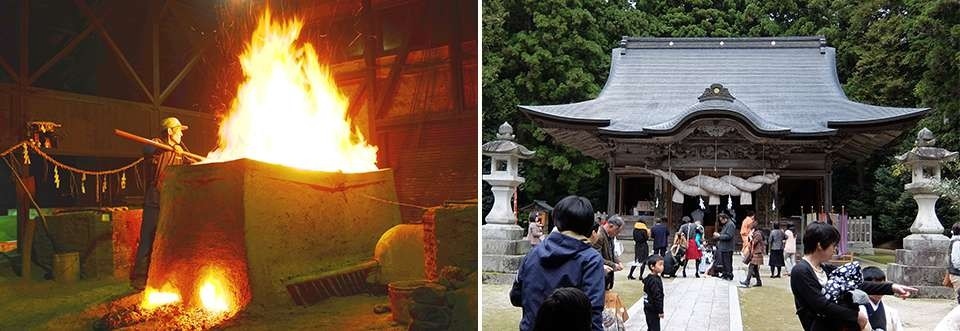

島根県東部の出雲地方では、約1400年前から「たたら製鉄」と呼ばれる砂鉄と木炭を用いる鉄づくりが盛んに行われていました。天平5(733)年に書かれた『出雲国風土記』には、「この地で生産される鉄は堅く、いろいろな道具をつくるのに最適である」と、生産される鉄の優秀性が語られています。そして、江戸時代後半から明治にかけての最盛期には、全国のおよそ8割の鉄が、当地を中心とした中国山地の麓でつくられていました。

なかでも奥出雲地域には、たたら製鉄の原料となる良質な砂鉄を含む花崗岩(真砂土)が広く分布し、燃料の木炭を得るための森林も広大であったため、これらの資源を求めて製鉄技術者が多数集まってきました。この歴史を象徴するのが、鉄づくりの神「金屋子神」が白鷺に乗ってカツラの木に舞い降り、製鉄の技術を授けたとする金屋子神話です。今日、「金屋子神社」の総本社がこの地に鎮座し、鉄づくり発祥の地として篤く信仰されています。

なかでも奥出雲地域には、たたら製鉄の原料となる良質な砂鉄を含む花崗岩(真砂土)が広く分布し、燃料の木炭を得るための森林も広大であったため、これらの資源を求めて製鉄技術者が多数集まってきました。この歴史を象徴するのが、鉄づくりの神「金屋子神」が白鷺に乗ってカツラの木に舞い降り、製鉄の技術を授けたとする金屋子神話です。今日、「金屋子神社」の総本社がこの地に鎮座し、鉄づくり発祥の地として篤く信仰されています。

左:神秘的な炎を舞い上げる たたら製鉄/右:広く信仰を集める金屋子神社(総本社)

左:神秘的な炎を舞い上げる たたら製鉄/右:広く信仰を集める金屋子神社(総本社)

たたら製鉄を支える人々と環境

奥出雲を訪れると、豊かな山林に抱かれた広大な棚田が点在し、その棚田の中にポツンポツンと“こぶ”のような小山がある光景に気が付きます。これは山を切り崩して土砂を水路に流しながら砂鉄を採取する「鉄穴流し」が行われた際に、鎮守の杜や墓地など神聖な場所を削らずに残したものです。鉄づくりには、想像を絶する多くの山を切り崩すほど大量の砂鉄が必要でしたが、その跡地はそのまま放置されることなく、鉄穴流しで使用した溜め池や水路を利用して計画的に農地に再生し、1km以上も続く棚田の景観を至る所に生みだしました。さらに、砂鉄を採取した残りの土の大半は下流域に堆積して、現在の出雲平野や安来平野など、広大な穀倉地帯を形成したのです。

また、かつて木炭を焼くための山林は大規模に伐採されましたが、永続的に炭焼きができるように約30年周期の輪伐を繰り返し、循環利用してきました。この結果、奥出雲の山々にはブナ林をはじめとする自然豊かな森が多く残り、四季折々の彩を見せて人々の心を癒してくれています。

鉄穴流しで採取した砂鉄と山林で焼いた木炭は、「山内」と呼ばれる製鉄工場に集められました。山内は、たたら製鉄の従事者だけで構成される100人から200人規模の小さな鉱山町で、カツラの木をご神木として金屋子神を祀り、住居と製鉄施設を構えていました。鉄師(たたら経営者)は、町から離れた清流沿いの谷あいに独立した山内集落をつくることによって、その技術を継承し、たたら製鉄を守ってきました。このように、たたら製鉄は、山内を中心として原料と燃料を継続的に手に入れられるとともに、“人”と“自然”とが共生する持続可能な産業であったと言えます。

また、かつて木炭を焼くための山林は大規模に伐採されましたが、永続的に炭焼きができるように約30年周期の輪伐を繰り返し、循環利用してきました。この結果、奥出雲の山々にはブナ林をはじめとする自然豊かな森が多く残り、四季折々の彩を見せて人々の心を癒してくれています。

鉄穴流しで採取した砂鉄と山林で焼いた木炭は、「山内」と呼ばれる製鉄工場に集められました。山内は、たたら製鉄の従事者だけで構成される100人から200人規模の小さな鉱山町で、カツラの木をご神木として金屋子神を祀り、住居と製鉄施設を構えていました。鉄師(たたら経営者)は、町から離れた清流沿いの谷あいに独立した山内集落をつくることによって、その技術を継承し、たたら製鉄を守ってきました。このように、たたら製鉄は、山内を中心として原料と燃料を継続的に手に入れられるとともに、“人”と“自然”とが共生する持続可能な産業であったと言えます。

左:棚田に小山が点在する奥出雲の独特な景観/右:操業当時の姿が残る菅谷たたら山内

左:棚田に小山が点在する奥出雲の独特な景観/右:操業当時の姿が残る菅谷たたら山内

たたら製鉄によりもたらされた文化・産業

奥出雲で生産された鉄は次から次へと牛馬や川舟によって安来などの港へ運ばれ、北前船交易の主要な荷として全国各地へ送り出されました。港と奥出雲を結ぶ街道は鉄輸送によって人の往来が増え、街道筋の宿場町や温泉は大いに賑わいました。港町・安来は、鉄の集積地として人々が交わる拠点となり、各地の船頭が唄う民謡などの影響を受けて「民謡安来節」が生まれ、ユニークな「どじょうすくい踊り」とともに全国に知られています。

また、鉄の交易によって多くの富とさまざまな文化が集まりました。製鉄業で財をなした鉄師たちは、収める品ごとに数多くの土蔵を建て、都で見られるような豪華な茶室や庭園を自邸に構えて「不昧」と号した松平治郷をはじめとする歴代松江藩主をもてなしました。労働者たちは、鉄師から聞いた京都の「祇園祭り」の様子を模して、太鼓を叩く稚児を乗せた山車が練り歩く「大呂愛宕ばやし」を思いつき、ハレの日を演出して楽しみました。

一方、農村部では、鉄穴流しで大規模に切り崩した跡地にまず蕎麦などの種を蒔いて土をつくり、その後、稲を植えて、広大な棚田をつくりあげました。このようにして生産された蕎麦は幕府にも献上され、良質米は大阪に送られるほど高い評価を受けました。

たたら製鉄は、単に鉄をつくっただけでなく、地域産業の発展を支えながら、格調高い文化を育んでいったのです。

一方、農村部では、鉄穴流しで大規模に切り崩した跡地にまず蕎麦などの種を蒔いて土をつくり、その後、稲を植えて、広大な棚田をつくりあげました。このようにして生産された蕎麦は幕府にも献上され、良質米は大阪に送られるほど高い評価を受けました。

たたら製鉄は、単に鉄をつくっただけでなく、地域産業の発展を支えながら、格調高い文化を育んでいったのです。

たたら製鉄が紡ぐ持続可能な社会

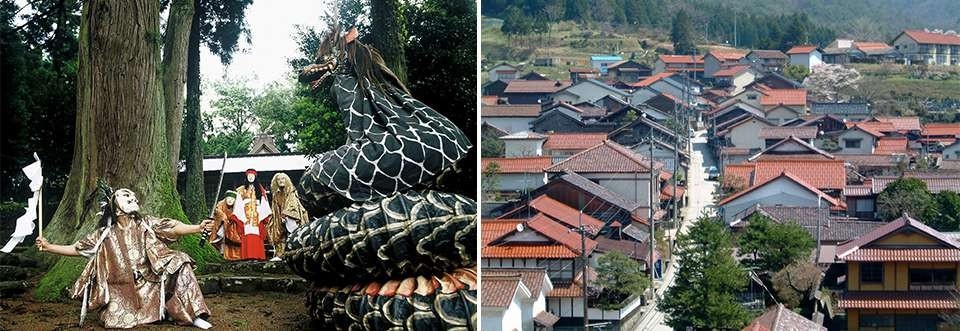

出雲地方は、スサノオのヤマタノオロチ退治神話の舞台でもあります。現在も伝承地が点在し、各地で舞われる神楽が神代の世界を伝えています。この神話に登場するヤマタノオロチを、砂鉄採取の影響で氾濫する川になぞらえ、退治したオロチから取り出された剣を製鉄の象徴に、イナタヒメは砂鉄採取の跡地に拓かれた稲田に見立て、「たたら製鉄の歴史」と重ね合わせながら語り継がれてきました。

たたら製鉄は、産業としては100年ほど前に終焉を迎えましたが、その技術は今も絶えることなく世界で唯一この地で伝承されています。流通の拠点として賑わいを見せた港町は今や全国有数のハガネの産地へと発展し、たたら製鉄の技術を受け継ぐ高級特殊鋼「ヤスキハガネ」が現代の“ものづくり”を支えています。また、鉄穴流しにより拓かれた耕作地では全国に名高い「出雲そば」や「仁多米」を育み、多くのファンを魅了しています。

今もなお、この地は先人がたたら製鉄千年の歩みの中で生み出した特徴豊かな地域の文化と産業、自然景観に満ち溢れ、終わることのない物語を紡ぎ続けています。

たたら製鉄は、産業としては100年ほど前に終焉を迎えましたが、その技術は今も絶えることなく世界で唯一この地で伝承されています。流通の拠点として賑わいを見せた港町は今や全国有数のハガネの産地へと発展し、たたら製鉄の技術を受け継ぐ高級特殊鋼「ヤスキハガネ」が現代の“ものづくり”を支えています。また、鉄穴流しにより拓かれた耕作地では全国に名高い「出雲そば」や「仁多米」を育み、多くのファンを魅了しています。

今もなお、この地は先人がたたら製鉄千年の歩みの中で生み出した特徴豊かな地域の文化と産業、自然景観に満ち溢れ、終わることのない物語を紡ぎ続けています。

左:ヤマタノオロチ退治の神話を伝える神楽/右:今も残る 鉄師が暮らした街並み

左:ヤマタノオロチ退治の神話を伝える神楽/右:今も残る 鉄師が暮らした街並み

| 【出雲國たたら風土記 関連情報サイト】 |

|---|