津和野今昔~百景図を歩く~STORY #013

テーマ

- 城

- 海・水辺

- 祭礼

時代

- 江戸

ストーリーSTORY

幕末の津和野藩の風景等を記録した

「津和野百景図」には、

藩内の名所、自然、

伝統芸能、風俗、人情などの

絵画と解説が100枚描かれている。

明治以降、不断の努力によって町民は

多くの開発から街を守るとともに、

新しい時代の風潮に流されることなく

古き良き伝統を継承してきた。

百景図に描かれた当時の様子と

現在の様子を対比させつつ

往時の息吹が体験できる稀有な城下町である。

「津和野百景図」には、

藩内の名所、自然、

伝統芸能、風俗、人情などの

絵画と解説が100枚描かれている。

明治以降、不断の努力によって町民は

多くの開発から街を守るとともに、

新しい時代の風潮に流されることなく

古き良き伝統を継承してきた。

百景図に描かれた当時の様子と

現在の様子を対比させつつ

往時の息吹が体験できる稀有な城下町である。

目次

津和野今昔

津和野は、自然の美しい高津川水系に沿って町が形成され、青野山や城山など周囲を山々に囲まれた盆地に城下が発展しました。江戸時代、津和野藩は代々絵師を抱えて四季折々の津和野の名所や風習・風俗を襖絵や額などに描かせ、津和野の伝統文化である煎茶とともに藩士や津和野を訪れた人々をもてなしたといいます。

亀井家14代当主の亀井茲常は、最後の藩主亀井茲監の業績「以曽志乃屋文庫」をまとめるため、藩の御数奇屋番であった栗本里治(格斎)に「津和野百景図」(以下「百景図」という。)の製作を依頼しました。後に鷗外とも交流のあった里治も藩主の側に仕えて茶礼・茶器を扱う仕事の傍ら、絵師から絵を学び、藩内を隈なく巡り藩内の名所や風俗、食文化等をスケッチしました。亀井家からの信頼が特に厚かった里治は、茲常から依頼を受けて3年8ヶ月の歳月をかけて100枚の絵を描き、それらに詳細な解説を加えて「津和野百景図」としてまとめました。

百景図に描かれた風景は、徳川慶喜の側近として活躍した明治の啓蒙思想家の西周や、明治の文豪森林太郎(鷗外)が藩校の養老館で学問に励んでいた時代のものです。彼らの自宅は御殿の郭の南側に位置し、周囲を田畑に囲まれていました。それぞれの家からは、西側に高く聳える津和野城の石垣が、また城の反対側には青野山を望むことができました。津和野城は御殿を含めて11枚が、青野山は「妹山」または「青野」の名で3枚、他の絵の借景にも8枚が描かれるなど百景図の中でも多くを占め、当時から藩民の精神的な拠りどころであったといえます。

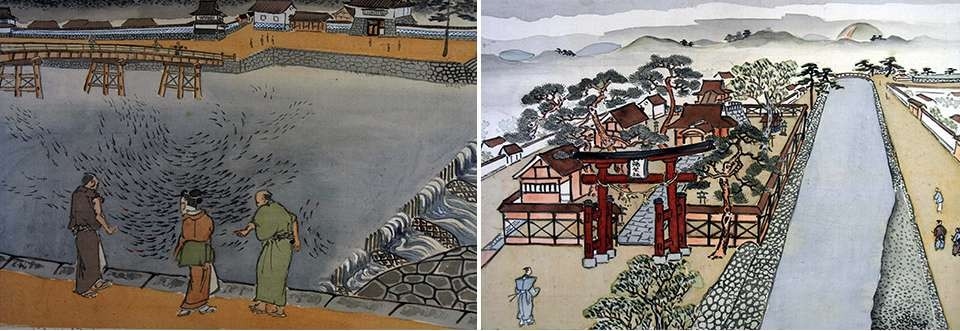

彼らは鯉やウグイ(百景図では「いだ」)の群れる津和野川(通称「錦川」)に沿った道を下り、殿町通りにある藩校養老館へ通うのが日課でした。途中、時間を惜しむかのように書物を読みながら藩校に通ったといわれていますが、途中にある御殿の建物群や、鷺舞神事が奉納される弥栄神社が今も当時のまま現存しています。殿町へは藩の総門を見ながら津和野大橋を渡ります。大橋はその後水害などで何度も架け替えられましたが、太鼓橋としての形状や傍に生える松の巨木が当時の風景を彷彿させてくれます。殿町通りには彼らが学んだ藩校や家老の屋敷が残り、当時藩が力を入れていた学問の気風が今に蘇ってくるようです。

亀井家14代当主の亀井茲常は、最後の藩主亀井茲監の業績「以曽志乃屋文庫」をまとめるため、藩の御数奇屋番であった栗本里治(格斎)に「津和野百景図」(以下「百景図」という。)の製作を依頼しました。後に鷗外とも交流のあった里治も藩主の側に仕えて茶礼・茶器を扱う仕事の傍ら、絵師から絵を学び、藩内を隈なく巡り藩内の名所や風俗、食文化等をスケッチしました。亀井家からの信頼が特に厚かった里治は、茲常から依頼を受けて3年8ヶ月の歳月をかけて100枚の絵を描き、それらに詳細な解説を加えて「津和野百景図」としてまとめました。

百景図に描かれた風景は、徳川慶喜の側近として活躍した明治の啓蒙思想家の西周や、明治の文豪森林太郎(鷗外)が藩校の養老館で学問に励んでいた時代のものです。彼らの自宅は御殿の郭の南側に位置し、周囲を田畑に囲まれていました。それぞれの家からは、西側に高く聳える津和野城の石垣が、また城の反対側には青野山を望むことができました。津和野城は御殿を含めて11枚が、青野山は「妹山」または「青野」の名で3枚、他の絵の借景にも8枚が描かれるなど百景図の中でも多くを占め、当時から藩民の精神的な拠りどころであったといえます。

彼らは鯉やウグイ(百景図では「いだ」)の群れる津和野川(通称「錦川」)に沿った道を下り、殿町通りにある藩校養老館へ通うのが日課でした。途中、時間を惜しむかのように書物を読みながら藩校に通ったといわれていますが、途中にある御殿の建物群や、鷺舞神事が奉納される弥栄神社が今も当時のまま現存しています。殿町へは藩の総門を見ながら津和野大橋を渡ります。大橋はその後水害などで何度も架け替えられましたが、太鼓橋としての形状や傍に生える松の巨木が当時の風景を彷彿させてくれます。殿町通りには彼らが学んだ藩校や家老の屋敷が残り、当時藩が力を入れていた学問の気風が今に蘇ってくるようです。

左:百景図 十四 侯館前錦川のいだ/右:百景図 十六 弥栄神社

左:百景図 十四 侯館前錦川のいだ/右:百景図 十六 弥栄神社

学問に励む傍らで、彼らの楽しみは一年を通じて行われる年中行事でした。春、鷲原八幡宮では満開の桜のもと流鏑馬神事が行われ、夏になると祇園祭にあわせて弥栄神社の鷺舞が笛と鐘の音にあわせ町の辻々で優雅に舞われました。また、お盆には覆面を被り浴衣を着た人々が盆踊りを町の各所で踊りました。この日だけは無礼講で、彼らもこの踊りの輪の中に加わっていたに違いありません。そのほか秋の紅葉狩りや、天神祭りで繰り出される神輿、正月の年始参りなども今も当時と変わらぬ津和野の伝統行事です。

鷗外は作品「ヰタ・セクスアリス」の中で自宅の近所や、藩校への通学途中の様子、盆踊りの雰囲気などを描いていますが、まさに彼が見ていた世界そのものがこの百景図に描かれているのです。津和野を訪れると百景図の世界にタイムスリップすることができるのです。

鷗外は作品「ヰタ・セクスアリス」の中で自宅の近所や、藩校への通学途中の様子、盆踊りの雰囲気などを描いていますが、まさに彼が見ていた世界そのものがこの百景図に描かれているのです。津和野を訪れると百景図の世界にタイムスリップすることができるのです。

亀井家は明治になって東京に拠点を移していましたが、大正年間に津和野に別邸を設け、町の名士たちを別邸に招いて交流に努めました。家宝の一つであった「以曽志乃屋文庫」も津和野に移され、交流会のたびに百景図を招待者に見せて幕末の津和野の町の美しさを自慢していたといいます。その後、国鉄の開通や、国道、産業用道路の新設などの町の開発が行われましたが、町の名士たちは百景図に描かれた姿をできるだけ残そうと知恵を絞りました。現在百景図に描かれた風景や伝統行事などのうち約半数が幕末当時のまま残され、現在もなお体感できるのはこうした町民たちの不断の努力によるものです。

津和野百景図に描かれている対象は、旧津和野藩全域に広がっていますが、大半が津和野城を中心として南北約3キロメートル、東西約1.5キロメートル四方に集中しています。

津和野を訪れると、西周や森鷗外らが見ていた風景を直接感じながら、徒歩や自転車等でゆっくりとした時間を過ごすことができます。また、四季を通じての伝統芸能や地域特有の文化に触れ、そして四季折々の食文化も堪能できます。幕末と変わらぬ風景に出会えることはもちろんのこと、百景図の絵を通して感じられる水や風の音、自然の醸し出す匂い、当時の生活文化を直接肌で感じられるというのが津和野の最大の魅力です。

津和野百景図に描かれている対象は、旧津和野藩全域に広がっていますが、大半が津和野城を中心として南北約3キロメートル、東西約1.5キロメートル四方に集中しています。

津和野を訪れると、西周や森鷗外らが見ていた風景を直接感じながら、徒歩や自転車等でゆっくりとした時間を過ごすことができます。また、四季を通じての伝統芸能や地域特有の文化に触れ、そして四季折々の食文化も堪能できます。幕末と変わらぬ風景に出会えることはもちろんのこと、百景図の絵を通して感じられる水や風の音、自然の醸し出す匂い、当時の生活文化を直接肌で感じられるというのが津和野の最大の魅力です。

| 【津和野今昔 関連情報サイト】 |

|---|