『珠玉と歩む物語』小松~時の流れの中で磨き上げた石の文化~STORY #027

テーマ

- 城

- 古墳

- 海・水辺

- 鉱石・鉱物

時代

- 弥生

- 古墳

- 奈良

- 江戸

ストーリーSTORY

小松の人々は、弥生時代の碧玉の玉つくりを始まりとして

2300年にわたり、金や銅の鉱石、

メノウ、オパール、水晶、碧玉の宝石群、

良質の凝灰岩石材、九谷焼原石の陶石などの、

石の資源を見出してきた。

ヤマト王権の諸王たちが権威の象徴として、

挙って求めるなど、

時代のニーズに応じて、現代の技術をもってしても、

再現が困難な高度な加工技術を磨き上げ、

人・モノ・技術が交流する、

豊かな石の文化を築き上げている。

2300年にわたり、金や銅の鉱石、

メノウ、オパール、水晶、碧玉の宝石群、

良質の凝灰岩石材、九谷焼原石の陶石などの、

石の資源を見出してきた。

ヤマト王権の諸王たちが権威の象徴として、

挙って求めるなど、

時代のニーズに応じて、現代の技術をもってしても、

再現が困難な高度な加工技術を磨き上げ、

人・モノ・技術が交流する、

豊かな石の文化を築き上げている。

目次

弥生時代の王たちを魅了した 小松の「碧玉」アクセサリー

今から2300年前の弥生時代、日本では自然や生命、権力への象徴として「緑」への憧れが強く、朝鮮半島から伝わった「緑の玉」の国産化を目指し、原石産地探しが始まる。良質で豊富な碧玉が採取できたのは小松を含め全国で4ヶ所に限られ、特に小松の碧玉は、きめ細かさと埋蔵量で他に秀でていた。小松の弥生人は、那谷・菩提・滝ヶ原で産出される碧玉を原料に、八日市地方で「玉つくり」を開始する。

それまでの軟質の緑色凝灰岩による管玉製作から、硬質で加工が困難な碧玉での管玉製作を可能とする当時の最先端加工技術であり、小松で実現したその工程は碧玉を石鋸で方形柱に切断していき、砥石で擦って円柱に磨き上げたものを、太さ0.7mmのメノウ製石針で1mmの孔を開け、直径2mmの細くて精巧な管玉を作り上げるものであった。現代でも復刻困難な驚異的な加工技術によって作られた管玉は、糸魚川産ヒスイを加工した勾玉と組み合わせた首飾りや頭飾りとして、日本海沿岸交易を経て九州へと届けられ、弥生の王たちを魅了した。その後、八日市の玉つくり技術は、さらに東の碧玉産地へと伝わっていくのである。

それまでの軟質の緑色凝灰岩による管玉製作から、硬質で加工が困難な碧玉での管玉製作を可能とする当時の最先端加工技術であり、小松で実現したその工程は碧玉を石鋸で方形柱に切断していき、砥石で擦って円柱に磨き上げたものを、太さ0.7mmのメノウ製石針で1mmの孔を開け、直径2mmの細くて精巧な管玉を作り上げるものであった。現代でも復刻困難な驚異的な加工技術によって作られた管玉は、糸魚川産ヒスイを加工した勾玉と組み合わせた首飾りや頭飾りとして、日本海沿岸交易を経て九州へと届けられ、弥生の王たちを魅了した。その後、八日市の玉つくり技術は、さらに東の碧玉産地へと伝わっていくのである。

古墳時代に日本を席巻する腕飾りの誕生と中世に花開いた 「小松の凝灰岩文化」

古墳時代前期、ヤマトに強大な勢力が誕生し、新たに大型の装身具として石製の腕輪生産が始まると、加工しやすくきめ細かな石質を持つ小松の緑色凝灰岩が注目を集める。精巧な彫刻加工を施したデザイン性の高さに優れた鍬形石などの腕輪は、当時のヤマト王権の諸王がステータスシンボルとして挙って求め、日本各地へと広まっていく。

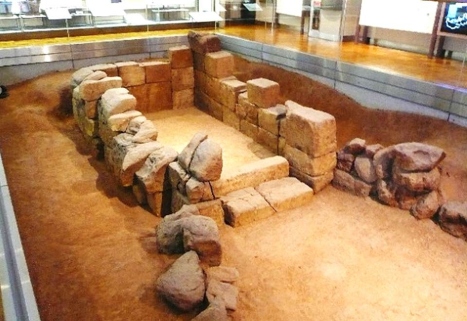

古墳時代後半には、新たに建築部材として石材の活用が始まる。小松市東部の里山には良質の凝灰岩が広範囲に分布し、これを切り出し加工する技術が小松へ導入され、大型古墳の横穴式石室に使用された。

古墳時代後半には、新たに建築部材として石材の活用が始まる。小松市東部の里山には良質の凝灰岩が広範囲に分布し、これを切り出し加工する技術が小松へ導入され、大型古墳の横穴式石室に使用された。

特に、河田山古墳群では、飛鳥時代のアーチ式天井を持つ切石積み横穴式石室が発見され、石積みのズレを防止する鍵手積み技法など国内最先端の石室構築技術を有していた。天井部がアーチ構造の横穴式石室は国内唯一であり、朝鮮半島の百済王墓との類似性から、大陸との繋がりの中で直接、小松に伝わったものと推察される。

古代まで、王の墓や国の建築物など、特別な建造物の建築部材利用が主であった切石技術は、中世に入ると鉄製の石工道具の進化と普及により、行火や囲炉裏、井戸枠、火鉢等の生活道具のほか、灯篭や石仏等の信仰具、五輪塔等の様々な石塔など、細かな細工を施す石造彫刻品の制作も活発となり、生活・信仰・文化に密着した石の利用が浸透していく。材質の堅牢さと耐火性、錆びない、腐らない石の素材特性は、庶民に広く受け入れられ、材料調達の手軽さもあり、小松の凝灰岩文化が花開いた時代であった。

利常公の城の整備とまちづくり、近世の石切り場開発

小松のまちづくりは、江戸初期に加賀前田家三代利常公が隠居し、小松に居を構えたことに始まる。利常公は加賀一向一揆の拠点城の小松城を大規模改修し、石垣で区画された城内には多くの水堀と島を配置する浮城の景観を持つ名城として生まれ変わらせた。利常公の城づくりへのこだわりは本丸櫓台の石垣にも表現されている。当期に新技法として定着し始めた「切込み接ぎ」を採用し、色調の異なる石材をランダムに配置するなどデザイン性豊かな石垣構築を行うとともに、城内や町家を区画する堀や河川の護岸、橋台にも使用されている。

利常公以降、近世のまちづくりが本格化する中、建築部材としての石材需要が高まり、市内では本格的な石切り場の開発が始まる。現在、確認される25ヶ所以上の石切り場の多くは当期に開かれ、色調や硬さなど細部の特質により使い分けがなされ、門や塀、土台の建築部材や庭の石造彫刻物、信仰用具、生活用具として利用され、石工技術が定着していく。

もう一つの石の物語 「ジャパンクタニを生んだ陶石と地域経済を支えた豊かな鉱石・宝石群」

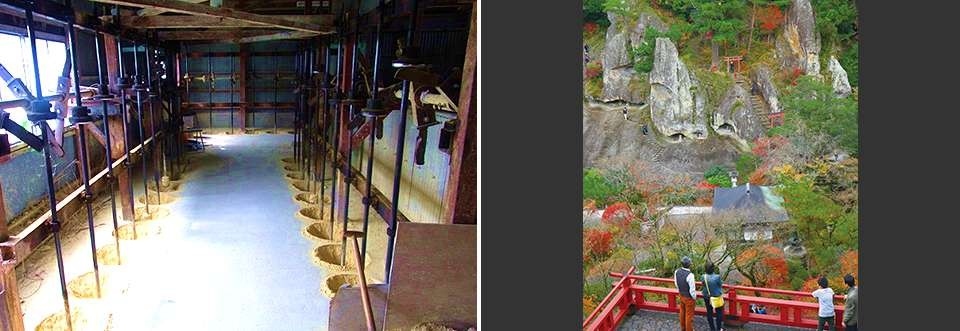

明治期に欧米でジャパンクタニと称賛された九谷焼には、江戸後期に花坂地区で発見された陶石が用いられている。この陶石もまた、地下の流紋岩が熱水作用によって風化した産物であり、小松は全国有数の陶石産出地である。陶石粉砕から九谷焼陶土ができるまでの昔ながらの各工程が今も残り伝えられている。

また、江戸後期から金平や尾小屋、遊泉寺で金・銅の採掘が確認され、注目を浴びる。特に明治期以降は、尾小屋、遊泉寺の鉱山で銅の産出量が拡大し、大正には全国有数の産出量を誇った。その財は小松だけでなく、明治維新後の加賀百万石の経済をも支えた。

そして、同時期、かつて碧玉で国内を席巻した菩提・那谷のメノウやオパール、そして遊泉寺の紫水晶は「加賀紫」として珍重され、海外への献上品や宝飾品として高く取引された。小松の石資源の豊かさは鉱石、宝石へと広がりを見せ、今でも産出地の個人宅の門塀や、開創1300年の古刹、那谷寺の白く露出した岩山には碧玉の層が見られるほか、境内の庭石や飛び石などに地元産出の様々な宝石群が使われ、市民生活の中に深く溶け込んだ町の姿を見ることができる。

また、江戸後期から金平や尾小屋、遊泉寺で金・銅の採掘が確認され、注目を浴びる。特に明治期以降は、尾小屋、遊泉寺の鉱山で銅の産出量が拡大し、大正には全国有数の産出量を誇った。その財は小松だけでなく、明治維新後の加賀百万石の経済をも支えた。

そして、同時期、かつて碧玉で国内を席巻した菩提・那谷のメノウやオパール、そして遊泉寺の紫水晶は「加賀紫」として珍重され、海外への献上品や宝飾品として高く取引された。小松の石資源の豊かさは鉱石、宝石へと広がりを見せ、今でも産出地の個人宅の門塀や、開創1300年の古刹、那谷寺の白く露出した岩山には碧玉の層が見られるほか、境内の庭石や飛び石などに地元産出の様々な宝石群が使われ、市民生活の中に深く溶け込んだ町の姿を見ることができる。

現代に残る石の町並み

近世に開かれた数多くの石切り場のうち、特に水に強く青白い色調が美しい滝ヶ原石や、温もりのある黄色の色調で湿気に強い観音下石は、現在でも切り出しが行われる人気石材で、市内の建造物はもちろん、国会議事堂や甲子園会館など、数々の有名建築物に使われその魅力を伝えている。

市内中心部を歩くと趣のある小松町家の町並みに多くの石蔵が残っている。小松町家に石蔵が定着した背景には、昭和初期の二度にわたる大火があった。大火で多くの家屋が焼失する中、耐火性に優れた凝灰岩を壁に使った蔵の大半は焼け残ったことが石蔵を再認識するきっかけとなった。

また、滝ヶ原地区には、明治から昭和初期に築造されたアーチ型石橋が、かつて12橋存在し、今でも6橋残されている。現存する石橋が多数存在する地域は、九州以外では当地のみであり、地域が石とともに育んできた「石の里」の風景を今に残している。

この滝ヶ原の旧の石切り場跡では、巨大な石塊を様々な石工道具で丹念に切り出した際の紋様が天井や壁に残り、洞窟を支える石柱と相まって幻想的な空間を醸成している。遊泉寺町や鵜川町の石切り場は、良質の石材を求め隧道状に迷路のように掘り進められた姿が特徴的であり、特に遊泉寺の石切り場跡は、総延長10km、広さ8000m³に及ぶ巨大地下空間となっており、随所に溜まった地下水が例えようもなく美しい光景を作り出している。

このように、2300年にわたり、小松の人々は大地の恵みである石の資源を見出し、時代のニーズに応じて進化してきた様々な技術、知識を磨き上げ、人・モノ・技術が交流する豊かな石の文化を築き上げてきているのである。

| 【『珠玉と歩む物語』小松 関連情報サイト】 |

|---|