地下迷宮の秘密を探る旅〜大谷石文化が息づくまち宇都宮〜STORY #057

テーマ

- 食文化・酒

- 鉱石・鉱物

時代

- 縄文

- 古墳

- 平安

- 江戸

- 明治

ストーリーSTORY

冷気が張りつめるこの空間は一体、どこまで続き、降りていくのだろう。

壁がせり立つ巨大な空間には、柱が整然と並び、灯された明かりと柱の影が幾重にも続く。

柱と柱の間を曲がると、同じ光景がまた目前に広がり、

しだいに方向感覚が失われていく。

江戸時代に始まった大谷石採掘は、

最盛期に年間 89 万トンを出荷する日本屈指の採石産業として発展し、

地下に巨大な迷宮を産み出していった。

大谷石の産地・宇都宮では,石を「ほる」文化、

掘り出された石を変幻自在に使いこなす文化が連綿と受け継がれ、

この地を訪れる人々を魅了する。

壁がせり立つ巨大な空間には、柱が整然と並び、灯された明かりと柱の影が幾重にも続く。

柱と柱の間を曲がると、同じ光景がまた目前に広がり、

しだいに方向感覚が失われていく。

江戸時代に始まった大谷石採掘は、

最盛期に年間 89 万トンを出荷する日本屈指の採石産業として発展し、

地下に巨大な迷宮を産み出していった。

大谷石の産地・宇都宮では,石を「ほる」文化、

掘り出された石を変幻自在に使いこなす文化が連綿と受け継がれ、

この地を訪れる人々を魅了する。

JR宇都宮駅から北西におよそ9㎞、市街地を抜け、多気山と丘陵地が大きく見え始めると景色は一変し、鋭く切り立つ岩山と灰白色の岩肌に蔦が絡まる奇岩群に囲まれる。ここは「大谷石」の産地、宇都宮市大谷地域。約1500万年前に起こった海底火山の噴火が、石の文化の源となる膨大な凝灰岩の地層を産み出した。

この大量の凝灰岩の岩山に目を付けた人々は、この地でこの石と共に暮らしてきた。古くは、縄文時代に岩山の洞穴を住居として利用し、古墳時代には横穴を掘って墓地とした。奈良・平安時代には、日本最古の磨崖仏とされる大谷観音を、自然の岩窟の壁面に彫りだし、信仰の場をつくりだした。大量の石に恵まれた宇都宮の人々は、長い時の流れの中で、この石に祈りや願いを「彫り」、そして石材として「掘って」きたのだ。

この大量の凝灰岩の岩山に目を付けた人々は、この地でこの石と共に暮らしてきた。古くは、縄文時代に岩山の洞穴を住居として利用し、古墳時代には横穴を掘って墓地とした。奈良・平安時代には、日本最古の磨崖仏とされる大谷観音を、自然の岩窟の壁面に彫りだし、信仰の場をつくりだした。大量の石に恵まれた宇都宮の人々は、長い時の流れの中で、この石に祈りや願いを「彫り」、そして石材として「掘って」きたのだ。

石工が掘りだした巨大地下迷宮

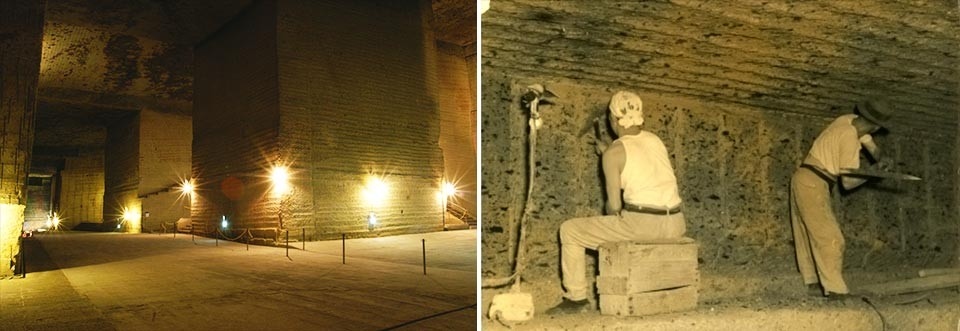

石を「掘る」文化の証が、かつて大谷に約250ヶ所あったという採掘場とその跡地である。大谷の採掘場の多くは地下にあり、地表下100mに設けられた採掘場もある。坑道の先に天井と壁・柱で構成された巨大な空間が現れる。その天井高はおよそ30m、全てがひとつの石の塊で、壁面に採掘の痕跡が残る。

昭和30年代に機械が導入されるまで、採掘は手作業で行われ、わずか18×30×90cmの石材1本を切り出すために、石工は約4,000回も鶴嘴を振るったという。この広さに到達するまでには気が遠くなる人の手がかかっているのだ。

冷気が張り詰める坑内には、天井を支えるために残した柱が立ち並び、行く先々を照らす明かりが重層的な影を生み、神秘的な情景を醸し出す。巨大な柱の先を曲がると、再び柱が立ち並ぶ光景が目前に広がり、次第に方向感覚が失われていく。ここは、採掘産業を支えた石工たちが、手作業で掘りだした巨大な地下迷宮なのである。

昭和30年代に機械が導入されるまで、採掘は手作業で行われ、わずか18×30×90cmの石材1本を切り出すために、石工は約4,000回も鶴嘴を振るったという。この広さに到達するまでには気が遠くなる人の手がかかっているのだ。

冷気が張り詰める坑内には、天井を支えるために残した柱が立ち並び、行く先々を照らす明かりが重層的な影を生み、神秘的な情景を醸し出す。巨大な柱の先を曲がると、再び柱が立ち並ぶ光景が目前に広がり、次第に方向感覚が失われていく。ここは、採掘産業を支えた石工たちが、手作業で掘りだした巨大な地下迷宮なのである。

左:公開されるカネイリヤマ採石場跡地/右:採掘の様子(1950年代後半~1960年代)

左:公開されるカネイリヤマ採石場跡地/右:採掘の様子(1950年代後半~1960年代)

大谷石産業の歴史

大谷石が本格的に建材として採掘されるのは江戸時代頃からである。当初は農閑期に露出する石を採掘していたが、明治以降は採掘産業として本格化し、人車軌道や鉄道等の輸送手段の発達や採掘の機械化により出荷量は飛躍的に増加した。大谷石は宇都宮のみならず東京や横浜に大量に出荷され、近代化する日本の都市づくりの礎となった。

かつての軌道沿いに造られた街道には、いまでも石材店が連なり、石工たちも集まった大谷石造りの旧公会堂もその一角にたたずむ。問屋は石山ごとに「山の神」を祀り、石山の安全や産業と地域の繁栄を祈願する。

掘り出した石で築いた都市文化

城下町・門前町として発展した宇都宮の市街地では、江戸時代以降、都市づくりに大谷石を使い続けてきた。都市のシンボルである二荒山神社の石垣をはじめ、教会や寺、公共建築、豪商の屋敷、民家の塀まで、用途・身分・宗教を問わず大谷石が使われた。

大谷石で外壁を覆うカトリック松が峰教会聖堂では、浮彫を施した大谷石タイルを複雑に組み合わせ、象徴的な丸いアーチや西洋中世の教会建築の意匠を実現した。対照的に、日本聖公会宇都宮聖ヨハネ教会聖堂では、同じ大谷石タイル張りでありながら、石の自然な表情を活かした素朴なたたずまいの敬虔な信仰空間をつくりだした。また、耐火性に優れ調湿・消臭効果を備える大谷石は、食品醸造に適し、味噌や酒、醤油などの商家の蔵に用いられた。江戸時代から続く老舗では、いまでも石蔵で宇都宮の味をつくりだしている。

建造物以外にも、人々の憩いの場となる庭園の花壇や園路、道路の敷石にも用いられた。やわらかな大谷石は様々な表現・活用を可能とし、多様なデザインを欲した都市づくりに重宝されたのである。

大谷石で外壁を覆うカトリック松が峰教会聖堂では、浮彫を施した大谷石タイルを複雑に組み合わせ、象徴的な丸いアーチや西洋中世の教会建築の意匠を実現した。対照的に、日本聖公会宇都宮聖ヨハネ教会聖堂では、同じ大谷石タイル張りでありながら、石の自然な表情を活かした素朴なたたずまいの敬虔な信仰空間をつくりだした。また、耐火性に優れ調湿・消臭効果を備える大谷石は、食品醸造に適し、味噌や酒、醤油などの商家の蔵に用いられた。江戸時代から続く老舗では、いまでも石蔵で宇都宮の味をつくりだしている。

建造物以外にも、人々の憩いの場となる庭園の花壇や園路、道路の敷石にも用いられた。やわらかな大谷石は様々な表現・活用を可能とし、多様なデザインを欲した都市づくりに重宝されたのである。

左:宇都宮聖ヨハネ教会聖堂/右:宇都宮大学庭園(中央園路に大谷石が使われる)

左:宇都宮聖ヨハネ教会聖堂/右:宇都宮大学庭園(中央園路に大谷石が使われる)

農村の暮らしに溶け込む大谷石

農村部には、田園と大谷石が一体となった素朴な景観が広がっている。30棟以上の石蔵が集まる集落では、掘り跡が生々しい石壁や屋根瓦の代わりに大谷石をのせた石屋根も目に入る。かつて石工だった家では、蔵の窓周りに梅や松の彫刻細工を施し、思い思いに自分の蔵を飾り立て、玄関先では石造りのカエルが「無事カエル」主人を出迎える。大谷石は、一般的に神社の鳥居、野仏、供養塔、祠などに使われるが、宇都宮の農村部では、田んぼの土留、農業用ポンプ小屋、消防器具庫にも大谷石が使われる。田園風景の中を散策するたび、自由自在に姿を変えた大谷石との出会いがある。

左:大谷石建造物の街並み(芦沼集落)/右:大谷石造の祠(岩原神社)

左:大谷石建造物の街並み(芦沼集落)/右:大谷石造の祠(岩原神社)

凹が拡がり、凸が生み出される宇都宮

宇都宮では、大谷石を彫って掘ってほり続け、地産地消の資源として変幻自在に使いこなす文化を育んできた。石との付き合い方は時代とともに変化を続ける。地下採掘場跡地は、採掘場内探検の舞台となり、市内に9,000棟ある大谷石建造物は、カフェやギャラリー等への転用が進む。現在も地場産業として大谷石採掘は続き、地下迷宮は拡がり続ける。

地下の巨大な凹が大きくなればなるほど、石のまち宇都宮の魅力が凸出していく。これからも宇都宮の人々は、大谷石と共に暮らしていく。

地下の巨大な凹が大きくなればなるほど、石のまち宇都宮の魅力が凸出していく。これからも宇都宮の人々は、大谷石と共に暮らしていく。

| 【地下迷宮の秘密を探る旅 関連情報サイト】 |

|---|