旅引付と二枚の絵図が伝えるまち―中世日根荘の風景―STORY #075

テーマ

- 城

- 祭礼

時代

- 鎌倉

ストーリーSTORY

今から800年前、泉佐野市は上級貴族、九条家の領地「日根荘」でした。

ここには二枚の荘園絵図と九条政基が書いた「旅引付」という日記が残されています。

絵図には緑豊かな風景に、田畑に恵の水を注ぐため池や水路、社寺などが描かれ、

日記には500年前の村の生活や人々の様子がいきいきと記されています。

荘園の地を創り、中世から受け継がれてきた現在のこの風景は、

絵図や日記に描かれた魅力ある農村景観へと誘ってくれるのです。

ここには二枚の荘園絵図と九条政基が書いた「旅引付」という日記が残されています。

絵図には緑豊かな風景に、田畑に恵の水を注ぐため池や水路、社寺などが描かれ、

日記には500年前の村の生活や人々の様子がいきいきと記されています。

荘園の地を創り、中世から受け継がれてきた現在のこの風景は、

絵図や日記に描かれた魅力ある農村景観へと誘ってくれるのです。

日本の玄関口、関西国際空港のある泉佐野市には、約800年前、摂政や関白になった上級貴族である五摂家(近衛家・九条家・鷹司家・二条家・一条家)の1つ、九条家の治める「日根荘」とよばれる荘園があり、その範囲は現在の市域すべてに及んでいました。また、16世紀初めに記された九条政基の日記、「政基公旅引付」に描かれる世界は、大木地区の荘園時代以来の農村景観として今も息づき、訪れる人を魅了します。現地に生きる人びとの営みが絶えることなく進化し、維持されてきたこの魅力ある懐かしい風景は、どのようにして作られてきたのでしょうか。その答えの1つが、日根野地区を開発するために描かれた鎌倉時代の二枚の絵図に隠されています。

二枚の荘園絵図

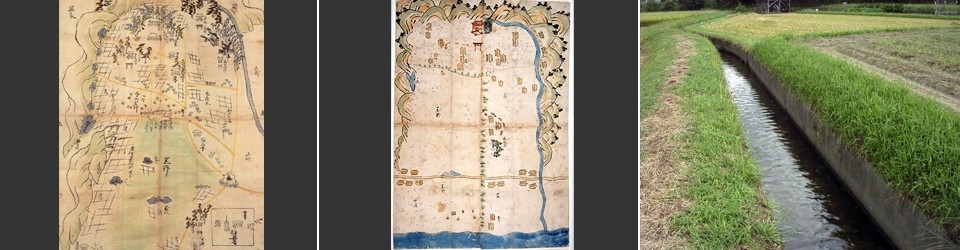

1234年、日根荘が成立します。経営の一番の難題は、広大な未開地の開発でした。1309年、九条家は日根荘の土地調査に着手しますが、その際に作成された二枚の絵図にはきわめて克明に村の水路やため池、寺社などが描かれています。それらは驚くほど現存するものと一致します。

開発の主要プロジェクトが井川水路の整備でした。井川は日根神社と慈眼院の間を通り、段丘面に広がる農地を抜けながら、十二谷池まで続く全長約2.75㎞を高度差わずか約5mで流れるように作られました。その緻密で大がかりな土木工事からは、村人たちの血のにじむような努力が伝わってきます。

当時作られたため池も、今なお田畑に恵の水を注ぎ、人々に実りを与えてくれます。大開発によって発展を遂げた日根荘は、九条家の所有する全国約30カ所の荘園の中で自らが開発した重要な荘園へと成長します。

では、当時の生活はどのようなものだったのでしょうか。

開発の主要プロジェクトが井川水路の整備でした。井川は日根神社と慈眼院の間を通り、段丘面に広がる農地を抜けながら、十二谷池まで続く全長約2.75㎞を高度差わずか約5mで流れるように作られました。その緻密で大がかりな土木工事からは、村人たちの血のにじむような努力が伝わってきます。

当時作られたため池も、今なお田畑に恵の水を注ぎ、人々に実りを与えてくれます。大開発によって発展を遂げた日根荘は、九条家の所有する全国約30カ所の荘園の中で自らが開発した重要な荘園へと成長します。

では、当時の生活はどのようなものだったのでしょうか。

左:日根野村絵図(宮内庁書陵部所蔵)/中:日根野村・井原村絵図(宮内庁書陵部所蔵)/右:農地を潤す井川水路

左:日根野村絵図(宮内庁書陵部所蔵)/中:日根野村・井原村絵図(宮内庁書陵部所蔵)/右:農地を潤す井川水路

貴族の日記-「政基公旅引付」-

時は戦国時代。武士によって荘園経営が危うくなり始めたころ、領主である九条政基は、入山田村、当時の大木地区にあった長福寺に1501年から4年間滞在しました。

この4年間の様子や出来事を政基は日記につづっています。

「梅は花 松はみどりの 春の日の めぐみぞ四方に 天満る神」

梅が花開き、松が緑を色濃くする春の日の恵が四方のいたるところに満ちているのは、天満天神のおかげです。

滞在中、政基は貴族らしく連歌などを催しましたが、荘園の春色を尊ぶこの歌からは、当時の天神信仰が伺えます。総福寺に天満宮の小さなお社がたたずんでいます。

「風情といい、いう詞といい、都の能者に恥じず」

旱ばつに悩まされる大木の村人たちは、滝宮(火走神社)で雨乞いの儀式を行いました。雨喜の風流で奉納された能は、姿かたちといい、言葉の言い回しといい、都の能に恥じないものだと政基は称賛しました。火走神社の雨乞いでも雨が降らない時は、犬鳴山七宝瀧寺で神事を行いました。今も神社では守護感謝の神事がおひたき(ホタキ神事)として行われています。

古来より修験道の聖地として七宝瀧寺が鎮座する犬鳴山。

山の名は大蛇から主人の命を守った義犬伝説に由来し、大阪府内では珍しく温泉郷があります。

「舞の手共、当道なほ勝劣あるべからざるものなり」

入山田村の人びとの舞の所作も都の役者と優劣つけがたいほどのものと政基は褒めたたえています。大井関大明神(日根神社)では毎年4月2日に例祭が行われていました。そこで行われた芸能も政基はめずらしいといいます。井川をはさんで隣接する慈眼院には日本三名塔のひとつである多宝塔が、750年の間変わることなく優雅に佇んでいます。政基は慈眼院に滞在することもありました。

今は地域の集会所になっている大木の円満寺では、外からの軍勢の襲来を、早鐘を鳴らし村中に伝えました。資料をもとに歴史をたどると、荘園に生きた人々の軌跡が見えてきます。また、現存する当時の建造物や遺跡は今もなお、中世の面影を残し、受け継がれています。このように日根荘は、当時の支配や村人の生活、信仰の様相や開発のあり方を具体的に示してくれるとともに、中世の村の姿を追体験できる全国でも希少な荘園の1つです。

この4年間の様子や出来事を政基は日記につづっています。

「梅は花 松はみどりの 春の日の めぐみぞ四方に 天満る神」

梅が花開き、松が緑を色濃くする春の日の恵が四方のいたるところに満ちているのは、天満天神のおかげです。

滞在中、政基は貴族らしく連歌などを催しましたが、荘園の春色を尊ぶこの歌からは、当時の天神信仰が伺えます。総福寺に天満宮の小さなお社がたたずんでいます。

「風情といい、いう詞といい、都の能者に恥じず」

旱ばつに悩まされる大木の村人たちは、滝宮(火走神社)で雨乞いの儀式を行いました。雨喜の風流で奉納された能は、姿かたちといい、言葉の言い回しといい、都の能に恥じないものだと政基は称賛しました。火走神社の雨乞いでも雨が降らない時は、犬鳴山七宝瀧寺で神事を行いました。今も神社では守護感謝の神事がおひたき(ホタキ神事)として行われています。

古来より修験道の聖地として七宝瀧寺が鎮座する犬鳴山。

山の名は大蛇から主人の命を守った義犬伝説に由来し、大阪府内では珍しく温泉郷があります。

「舞の手共、当道なほ勝劣あるべからざるものなり」

入山田村の人びとの舞の所作も都の役者と優劣つけがたいほどのものと政基は褒めたたえています。大井関大明神(日根神社)では毎年4月2日に例祭が行われていました。そこで行われた芸能も政基はめずらしいといいます。井川をはさんで隣接する慈眼院には日本三名塔のひとつである多宝塔が、750年の間変わることなく優雅に佇んでいます。政基は慈眼院に滞在することもありました。

今は地域の集会所になっている大木の円満寺では、外からの軍勢の襲来を、早鐘を鳴らし村中に伝えました。資料をもとに歴史をたどると、荘園に生きた人々の軌跡が見えてきます。また、現存する当時の建造物や遺跡は今もなお、中世の面影を残し、受け継がれています。このように日根荘は、当時の支配や村人の生活、信仰の様相や開発のあり方を具体的に示してくれるとともに、中世の村の姿を追体験できる全国でも希少な荘園の1つです。

左:政基公旅引付(宮内庁書陵部所蔵)/中:火走神社ホタキ神事/右:慈眼院多宝塔

左:政基公旅引付(宮内庁書陵部所蔵)/中:火走神社ホタキ神事/右:慈眼院多宝塔

中世の息吹

中世から芸能に優れていた火走神社や日根神社での伝統的な祭りには、今も多くの人々が集まり、賑わいをみせています。ハイキングコースとして親しまれている土丸・雨山城跡は、戦乱の跡をかき消すように、木漏れ日がやさしく照らし、訪れる登山者を迎えてくれます。この山頂からは、海上に浮かぶ国際空港をバックに中世の農村景観が一面に望むことができ、その意外性がトレッカー達の人気スポットとなっています。

室町時代、全国で12ヶ所に減少した九条家荘園の中でも、日根荘は重要でありつづけました。土丸・雨山城跡の頂から望む現在の日根荘。この景色は地域の営みの中で日々変化を続けながらも、荘園の礎がしっかりと守られ続けているのです。それは、この地を創り、受け継いできた人々の息づかいなのだということを、訪れる人びとに語りかけてくれます。

室町時代、全国で12ヶ所に減少した九条家荘園の中でも、日根荘は重要でありつづけました。土丸・雨山城跡の頂から望む現在の日根荘。この景色は地域の営みの中で日々変化を続けながらも、荘園の礎がしっかりと守られ続けているのです。それは、この地を創り、受け継いできた人々の息づかいなのだということを、訪れる人びとに語りかけてくれます。

左:日根荘大木の農村景観/中:日根神社まくらまつり/右:土丸城跡から日根荘を望む

左:日根荘大木の農村景観/中:日根神社まくらまつり/右:土丸城跡から日根荘を望む