神々や鬼たちが躍動する神話の世界〜石見地域で伝承される神楽〜STORY #079

テーマ

- 城

- 祭礼

時代

- 江戸

ストーリーSTORY

島根県西部、石見(いわみ)地域一円に根付く神楽(かぐら)は、

地域の伝統芸能でありながらも、時代の変化を受容し発展を続けてきた。

その厳かさと華やかさは、人の心を惹きつけて離さない。

神へささげる神楽を大切にしながら、現在は地域のイベントなどでも年間を通じて盛んに舞われ、

週末になればどこからか神楽囃子(かぐらばやし)が聞こえてくる。

老若男女、観る者を魅了する石見地域の神楽。

それは古来より地域とともに歩み発展してきた、石見人が世界に誇る宝なのだ。

地域の伝統芸能でありながらも、時代の変化を受容し発展を続けてきた。

その厳かさと華やかさは、人の心を惹きつけて離さない。

神へささげる神楽を大切にしながら、現在は地域のイベントなどでも年間を通じて盛んに舞われ、

週末になればどこからか神楽囃子(かぐらばやし)が聞こえてくる。

老若男女、観る者を魅了する石見地域の神楽。

それは古来より地域とともに歩み発展してきた、石見人が世界に誇る宝なのだ。

神楽を伝え、舞とともに生きる石見人

島根県西部に位置する石見(いわみ)地域。人口が減少し、全体の人口がわずか19万人でありながらも、この地域には、神楽(かぐら)団体(社中(しゃちゅう)・保存会等)が130を超えて存在し、それぞれの地域で伝承されてきた舞を守り続けるとともに、時には新たな舞を創造しています。

なぜ、この地で暮らす者は、大人も子どもも神楽に魅せられ、若者は神楽を舞うためにこの地に残ることを選択するのか。ここ石見で伝わる神楽の魅力の一端をご紹介します。

なぜ、この地で暮らす者は、大人も子どもも神楽に魅せられ、若者は神楽を舞うためにこの地に残ることを選択するのか。ここ石見で伝わる神楽の魅力の一端をご紹介します。

大元神楽と石見地域の神楽の変遷

古来より、石見地域一円に根付く大元(おおもと)信仰に基づき、数年に一度それぞれの村で周辺地域の神職が集まって執り行う「大元神楽(おおもとかぐら)」が行われており、これが現在の石見神楽(いわみかぐら)のルーツとなっています。

大元神楽は、近世以前から石見地域一帯に伝承されており、恵みを与えてくださる神(大元神(おおもとしん))への感謝を表す大元信仰から生まれたものといわれています。数年に一度の式年祭の日に行われ、斎場に大元神をお迎えし、神事(しんじ)、儀式舞(ぎしきまい)、神楽舞(かぐらまい)が夜を徹して行われます。中でも神がかりによる神のお告げを聞く託宣(たくせん)の神事があり、これが大元神楽の特徴でもあります。

明治期には、神職による神楽や託宣の神事を禁止する政府の命令が出され、大半の地域では託宣の神事は姿を消すことになりましたが、山間部の一部の地域では今でも神職による神事と神がかりが伝承されており、1979年に「大元神楽」として国の重要無形民俗文化財に指定されました。

現在では、かつての神職による舞が比較的忠実に受け継がれた、ゆるやかで優雅な舞を六調子(ろくちょうし)神楽、舞や奏楽の調子が速くなったものが八調子(はっちょうし)神楽と呼ばれています。

また、舞われている演目は30番を超え、素面に採り物(とりもの)で行われる「儀式舞」と、古代から中世にかけての神話・説話を基に神や鬼が躍動する「能舞(のうまい)(神楽能(かぐらのう))」と呼ばれるものに大きく分けられます。

明治期には、神職による神楽や託宣の神事を禁止する政府の命令が出され、大半の地域では託宣の神事は姿を消すことになりましたが、山間部の一部の地域では今でも神職による神事と神がかりが伝承されており、1979年に「大元神楽」として国の重要無形民俗文化財に指定されました。

現在では、かつての神職による舞が比較的忠実に受け継がれた、ゆるやかで優雅な舞を六調子(ろくちょうし)神楽、舞や奏楽の調子が速くなったものが八調子(はっちょうし)神楽と呼ばれています。

また、舞われている演目は30番を超え、素面に採り物(とりもの)で行われる「儀式舞」と、古代から中世にかけての神話・説話を基に神や鬼が躍動する「能舞(のうまい)(神楽能(かぐらのう))」と呼ばれるものに大きく分けられます。

神楽囃子の聞こえる里「石見」

秋になると、集落のお宮の周りには大きな幟(のぼり)が立ち、祭りの訪れを知らせます。祭りの日には大きくて美しい傘鉾(かさぼこ)(花笠(はながさ))を飾る地区、参道沿いの家が大きな提灯を下げる地区など様々ですが、皆一年に一度の大切な日を心待ちにしています。

夜になると、小さい子どもからお年寄りまで、銘々に毛布を抱えたり、弁当や酒を抱えたりしながら、お宮や公民館などへ続々と集まってきます。その表情は、これから始まる神楽への期待に満ちています。いよいよ時間が来ると、透き通るような笛の音が夜空に鳴り響き、太鼓の音が大地を震わせます。

粛々と舞う儀式舞に続いて、装飾豊かで豪華絢爛な神楽衣裳(かぐらいしょう)に身を包んだ神や鬼が舞殿に立ち現れる神楽舞が繰り広げられていき、子どもも大人も食い入るように見つめ、大きな拍手を送ります。夜気が深々と冷え込む中、人々の熱気とともに神楽の夜は更けていくのです。神の御前に集い、一年の豊作と平穏に感謝し、次の一年も平和に暮らせるよう祈りながら、一緒に祭りの日、神楽の宵を楽しむこと、それが人々にとってなによりの喜びなのです。

現在では、神社祭礼での奉納や地域のイベントでの上演にとどまらず、ホールの舞台で舞う機会が増え、照明効果や音響効果を取り入れた公演や、現代アーティストとコラボするなど、新たな「魅せる」挑戦をしています。

その一方で、昔ながらの舞を楽しもうという伝統を守るための取組も行われています。石見地域の神楽の持つ多様性、多面性、時代に寄り添う柔軟性も、人の心を惹きつける魅力です。

夜になると、小さい子どもからお年寄りまで、銘々に毛布を抱えたり、弁当や酒を抱えたりしながら、お宮や公民館などへ続々と集まってきます。その表情は、これから始まる神楽への期待に満ちています。いよいよ時間が来ると、透き通るような笛の音が夜空に鳴り響き、太鼓の音が大地を震わせます。

粛々と舞う儀式舞に続いて、装飾豊かで豪華絢爛な神楽衣裳(かぐらいしょう)に身を包んだ神や鬼が舞殿に立ち現れる神楽舞が繰り広げられていき、子どもも大人も食い入るように見つめ、大きな拍手を送ります。夜気が深々と冷え込む中、人々の熱気とともに神楽の夜は更けていくのです。神の御前に集い、一年の豊作と平穏に感謝し、次の一年も平和に暮らせるよう祈りながら、一緒に祭りの日、神楽の宵を楽しむこと、それが人々にとってなによりの喜びなのです。

現在では、神社祭礼での奉納や地域のイベントでの上演にとどまらず、ホールの舞台で舞う機会が増え、照明効果や音響効果を取り入れた公演や、現代アーティストとコラボするなど、新たな「魅せる」挑戦をしています。

その一方で、昔ながらの舞を楽しもうという伝統を守るための取組も行われています。石見地域の神楽の持つ多様性、多面性、時代に寄り添う柔軟性も、人の心を惹きつける魅力です。

地域を飛び出す石見神楽

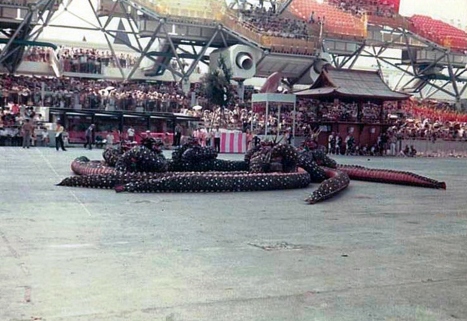

江戸時代後期から明治期にかけて、広島県境や山口県境を中心に周辺地域にも影響を与えた石見神楽。全国にその名が知れ渡ったのは、1970年に大阪で行なわれた日本万国博覧会のメインステージにおける石見神楽の演目「大蛇(おろち)」の上演がきっかけでした。「大蛇」は八岐大蛇(やまたのおろち)神話を元にした演目で、それまで1頭から2頭の「大蛇」が出てくるのが一般的でしたが、大きなステージで魅せるため、はじめて8頭以上の「大蛇」に挑戦し、その迫力で観客を圧倒しました。これを機に多くの「大蛇」が出てくるようになり、県内外に知られるようになったほか、個々の神楽団体での活動だけではなく、神楽団体が連携して神楽公演を行う体制づくりができました。

神楽とともに発展してきた地場産業

石見神楽面(いわみかぐらめん)、金糸・銀糸をふんだんに用いた豪奢な石見神楽衣裳(いわみかぐらいしょう)、演目「大蛇」に用いる石見神楽蛇胴(いわみかぐらじゃどう)。これらは、いずれも和紙が使われており、石見の地「浜田」で生まれ、発展してきました。

石見神楽面は、粘土型に和紙を何層も貼り重ね、柿渋を塗ることで補強され、軽さと汗に強い耐久性を実現しています。また、舞の中で、一際存在感を放つ龍や虎などの動物や植物などの神楽衣裳の模様も和紙を土台に刺繍されます。更に、約17mもある「大蛇」の蛇胴の躍動感あるリアルな動きを可能にしているのも、石州和紙(せきしゅうわし)の特性による所が大きいといえます。

石見神楽を語るうえで欠かすことのできない「面・衣裳・蛇胴」に共通する、なくてはならない材料、それが石州半紙(せきしゅうばんし)に代表される石見の和紙でした。この和紙なくして、石見神楽のものづくり産業は成立しえなかったのです。また、その技術は石見神楽にとどまらず中国地方の神楽に大きな衝撃と影響を与え、瞬く間に広まりました。

石見神楽を語るうえで欠かすことのできない「面・衣裳・蛇胴」に共通する、なくてはならない材料、それが石州半紙(せきしゅうばんし)に代表される石見の和紙でした。この和紙なくして、石見神楽のものづくり産業は成立しえなかったのです。また、その技術は石見神楽にとどまらず中国地方の神楽に大きな衝撃と影響を与え、瞬く間に広まりました。

ひと言で「神楽」といってもその姿は地域によって様々です。出雲や備後など他の地域と接した土地では、双方で影響しあいながら奏楽や演目が成り立ちました。

また、山間部では、ゆるやかな奏楽と舞で人々の心を癒し、沿岸部では弾けるような奏楽に乗せた激しい舞で観る者の心を沸き立たせます。同じ信仰や流れを汲みながらも、それぞれの集落で、その土地の特徴ある舞が受け継がれてきました。

また、山間部では、ゆるやかな奏楽と舞で人々の心を癒し、沿岸部では弾けるような奏楽に乗せた激しい舞で観る者の心を沸き立たせます。同じ信仰や流れを汲みながらも、それぞれの集落で、その土地の特徴ある舞が受け継がれてきました。

それぞれ個性はあれども、舞う場所が変われども、変わらないのは郷土を想う心、それがここ石見地域で伝承される「神楽」なのです。

| 神々や鬼たちが躍動する神話の世界 関連情報サイト |

|---|