藍のふるさと 阿波〜日本中を染め上げた至高の青を訪ねて〜STORY #081

みどころspot

-

徳島城跡及び徳島城下町跡

徳島城は天正13年(1585)、阿波国の領主となる蜂須賀(はちすか)家政(いえまさ)によって築かれ、藩政時代を通じて徳島藩の政治拠点でした。徳島城下町は阿波藍経済に支えられて発展し、明治22年(1889)の市制施行時の人口は全国第10位でした。

徳島藩により保護・奨励された藍は徳島城下に集積され、城下町船場が藍商人の活動拠点となります。徳島城下の水上輸送の大動脈として機能した新町川沿いの船場には、かつて藍問屋、藍蔵や肥料蔵が建ち並び、藍大市が開かれるなど藍の取引で賑わうビジネス街でした。現在の船場には、阿波藍商人の巨頭である久次米家が設立した久次米銀行を前身とする阿波銀行本館が、新町川を行き交う帆船をイメージしたモダニズム建築として往時を偲ばせています。また、海上販路の安全祈願のため、勢見の金刀比羅社には藍玉大坂積商人が大坂住吉大社の石燈籠を兄弟燈とする大燈籠が寄進され、藍商たちの豪快さを静かに残しています。徳島城跡は国史跡(平成18年1月26日指定)

徳島県徳島市徳島町城内 088-656-2525 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/ 続きを読む

-

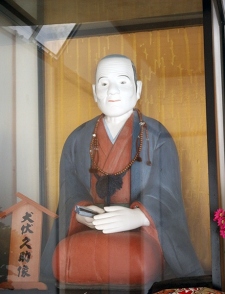

藍染庵と犬伏久助像

板野町松谷の藍染庵には、阿波藍発展の立役者である犬伏久助の木像が安置されています。犬伏久助は、板野町の藍農家に生まれ、藍の栽培・製造を営み、「藍久さん」の愛称で親しまれていました。久助は、それまでの藍染料の製造法がさまざまだったため、その製造法の改良に取り組み、天明元年(1781)に成功しました。それにより品質が高まった阿波の藍染料は、「本藍」と呼ばれ全国にその名声が響き渡ることとなります。久助は、製法を自分一人のものとせず、弟子を養成し、指導して普及につくし、阿波藍の発展に多大な貢献をしました。

藍染庵は、愛染明王を祭ってあることから、かつて「愛染庵」と呼ばれており、葉藍を明王に供えると上等の藍ができるといって藍関係者が信仰していました。久助の弟子が師の功績を伝えるため木像をここに安置し、いつの頃からか藍の守神として、藍久を祭る「藍染庵」と呼ばれるようになりました。

藍染料の改良により莫大な利益を挙げた藍商たちは、感謝と報恩のため、各地から藍染庵へ参拝に訪れていました。犬伏久助像は板野町指定有形文化財。(昭和49年2月1日指定)

徳島県板野郡板野町松谷山ノ内奥1 続きを読む

-

工藤家住宅を中心とした藍関連文化財群

西麻植地区の工藤家は、藍師・藍商として活躍しました。風情ある藍屋敷の佇まいからは往時の隆盛を感じることができます。明治36年(1903)、大阪で開催された第5回内国勧業博覧会に藍玉を出品した工藤虎吉は、一等賞に輝き金杯を授与されました。

工藤家の近くにある西麻植駅は工藤源助・虎吉が費用の大半を負担して開設したものです。また、西麻植八幡神社の本殿玉垣には工藤源助、工藤虎吉、工藤和喜太、麻植松太郎、近藤廉平、明石市五郎などの藍商人の名が見られます。さらに、吉野川市の有形文化財に指定されている西麻植八幡神社の備前焼の狛犬や太鼓橋、両部鳥居も地元の有力な藍商人から寄進されたものです。その他、奉納石碑や御神燈などにも地元の藍商人の名が見え、工藤家をはじめとする藍師・藍商がこの地域の発展に大きく貢献していることが分かります。西麻植八幡神社太鼓橋・両部鳥居は市指定有形文化財(昭和57年7月15日指定)

徳島県吉野川市鴨島町西麻植檀ノ原155 続きを読む

-

舞中島地区

美馬市穴吹町に位置する舞中島は、日本三大暴れ川のひとつである吉野川とその支流である明連川にはさまれた川中島で、美馬市脇町南町伝統的建造物群保存地区から吉野川をはさんだ対岸に位置しています。川中島という特異な地形であったことから、頻繁に洪水の被害にあっていた反面、氾濫によって運ばれてくる吉野川の肥沃な土壌を有効に活用できました。また、吉野川の水運を利用できたため、江戸時代から明治時代にかけて藍の一大産地となり、対岸のうだつの町並みなどに葉藍や蒅を納めていました。

藍畑は、藍作が衰退した後、養蚕のための桑畑に引き継がれ、農業用水が完成したことによって、稲作をするための水田に変わっていきました。現在の舞中島でも、洪水に備えた高石垣の屋敷が微高地に残り、主屋をはじめ、藍寝床や蔵を見ることができます。また、水防のために、舞中島を取り囲むようにかき寄せ堤防や水防林もあります。

徳島県美馬市穴吹町三島舞中島 http://www.city.mima.lg.jp/kankou/bunka/sonotabunka/0002.html 続きを読む

-

藍の生産地と集散地を結ぶ景観

藍の生産地であった美馬市穴吹町の舞中島と藍の集散地であった美馬市脇町の美馬市脇町南町伝統的建造物群保存地区を結ぶ風景です。かつては、この場所に舞中島渡しがあり、両岸の人々が行き来し、葉藍や蒅、生活物資を載せた平田舟が、吉野川を往来していました。昭和36年(1961)には潜水橋が架けられ、地域住民の生活道路となっています。台風等の増水時には、潜水橋が濁流の中に隠れ、暴れ川である吉野川の洪水時の迫力を垣間見ることができます。平時には、吉野川や四国山系の山々が折り重なる美しい風景がひろがり、かつて藍で栄えた時代に思いをはせることでしょう。

徳島県美馬市脇町大字脇町 https://mimakankou.or.jp/event/%E8%84%87%E7%94%BA%E6%BD%9C%E6%B0%B4%E6%A9%8B/ 続きを読む