「鮭の聖地」の物語~根室海峡一万年の道程~STORY #084

テーマ

- 城

- 海・水辺

- 食文化・酒

時代

- 縄文

- 室町

- 江戸

- 明治

ストーリーSTORY

北海道最東の海、根室海峡。この地では遥か一万年の昔から、絶えず人々の暮らしが続いてきました。その支えとなったのは、大地と海とを往来し、あらゆる生命の糧となった鮭です。毎年秋に繰り返される鮭の遡上という自然の摂理の下、当地では人と自然、文化と文化の共生と衝突が起こり、数々の物語と共に、海路、陸路、鉄路、道路という、根室海峡に続く「道」が生まれます。一万年に及ぶ時の流れの中で、鮭に笑い、鮭に泣いた根室海峡沿岸。ここはいまも、人と自然、あらゆるものが鮭とつながる「鮭の聖地」です。

【世界に開かれた野付半島と人々を魅了し続けた鮭】

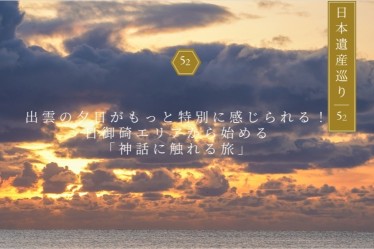

北海道最東端、眼前に国後島を望む根室海峡。その沿岸中央部に特異な形の半島が突き出ています。強い沿岸流が運ぶ砂礫の堆積が生み出した、全長28㎞に及ぶ日本最大の砂嘴《野付半島》です。左右に海が迫る野付の一本道を行くと、ナラワラ、トドワラという立ち枯れた樹林が広がります。その荒涼とした光景はまさに“最果ての地”。しかし縄文時代から江戸時代に至るまで、野付は国後島への渡海拠点となり、時にはその先の千島列島を通じ、世界とつながっていました。日本列島の東門として、絶えず人々が往来する「道」の役割を担ってきたのです。その最盛期の賑わいは、かつて先端に歓楽の場があったという『幻のまちキラク伝説』として語り継がれています。

時代を越え人々の往来を誘ったのは、根室海峡沿岸の山海川の恵みであり、その最大の産物は、大地と海とをつなぎ、当地のあらゆる生命の支えとなった鮭でした。毎年秋、根室海峡に注ぐ河川に遡上を繰り返す鮭は、アイヌの伝承で「知床の沖にいるカムイ(神)からの贈り物」とされています。この遥か昔から続く自然の摂理の下、当地では鮭を巡って人と自然、文化と文化の衝突と交流が起こり、数々の物語と共に、根室海峡に続く幾筋もの「道」が誕生するのです。

【鮭に支えられ一万年 】

野付から北へ約10kmの場所に、激しく蛇行を繰り返すポー川が流れています。その流域には、無数のクレーターのようなくぼみが延々と連なる独特の景観が広がっています。このくぼみは古代の堅穴住居跡です。くぼみの数は4400を超え、日本最大の竪穴群《標津遺跡群》を形成しています。この遺跡は、一万年前から17世紀に至るまで途切れることなく人が暮らし続けた結果、いまに残されました。遺跡を発掘すると、あらゆる時代の堅穴から多量の鮭の骨が見つかります。標津の大規模竪穴群は、毎年秋、鮭を求め各地から集まる人々の「道」の集積地であり、自然との長い共生の歴史をいまに伝えています。

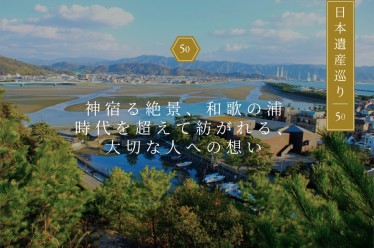

標津遺跡群に集まった人々の道程は、根室海峡沿岸に残るチャシ跡の存在から推測できます。チャシ跡とは崖際などを溝で区画した、13~18世紀にかけて利用されたアイヌの遺跡です。時代と共に様々な役目を担いましたが、その本質は、コタン(村)共有の神聖な場所としての役割にありました。チャシ跡周辺には同時代のコタンが必ず存在するだけでなく、古代の竪穴住居跡も確認できます。そこが暮らしの拠点として、長きにわたり利用され続けたことがわかるのです。北海道各地に残るチャシ跡の多くは、内陸部の河川合流点付近にあり、当時川筋を「道」とする交通網が発達したことが読み取れます。しかし根室海峡沿岸では、野付や沿岸一帯の河川河口付近において、海に面してチャシ跡が築かれています。この地域では河口を湊とし、古くから海を「道」とする交通網を発達させてきたのです。 海を臨む根室海峡チャシ跡群が伝えているのは、鮭を求め標津遺跡群へと往来した人々の道程であり、チャシ跡から見渡せる景観は、当地で繰り広げられた一万年の物語の舞台なのです。

【幕末、会津藩士が育てた産業の灯火】

江戸時代、根室海峡沿岸に進出した和人は、当地の鮭の質・量の豊かさに驚き、ここに鮭漁の漁場を拓きます。しかしその搾取的経営は、労働力となったアイヌの反感を買い、幕府をも巻き込む騒動にまで発展したこともありました。根室の《金刀比羅神社》、標津の《標津神社》は、いずれも海峡沿岸一帯の鮭漁を管理した「根室上会所」、「根室下会所」の社を前進とし、北海道最東の海を全国へとつないだ船の「道」の歴史をいまに伝えています。

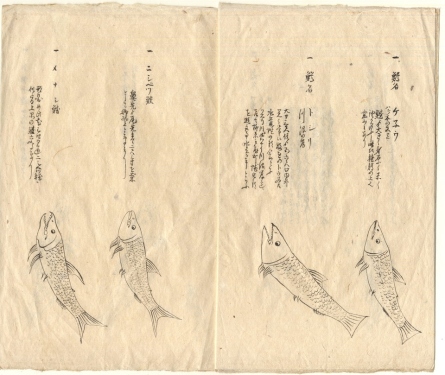

18世紀以降千島列島周辺では、鮭を求め北上する和人と、ラッコの毛皮を求め南下するロシア人の衝突が繰り返されます。幕末には択捉島とその先のウルップ島の間で最初の日ロ国境が定められました。野付にある「會」旗を掲げた墓石は、日本東門の国境警備と開拓を担った《会津藩士の墓》です。当時標津代官を務めた南摩綱紀は、文化の異なるアイヌと和人が共に開拓に臨む水産業のまちづくりを構想し、その思いを「標津番屋屏風」に込めます。当時鮭は高級魚で、中でも当地の鮭はその品質の良さから、他地域とは比べものにならないほどの価値があり、江戸時代のブランドの一つとなっていました。《加賀家文書》には徳川将軍家にも献上されたことが記されています。南摩はこの高品質の鮭を基盤に、当地にまちの礎を築きました。

明治11年、北海道開拓使が西別川河口に《別海缶詰所》を開設します。工場はやがて民営化し、国後島を含む海峡沿岸に続々と増設され、鮭缶詰はヨーロッパやオーストラリアなど、世界市場に輸出されます。北海道最東の海から続く船の「道」は世界に延び、根室海峡沿岸一帯のまちは大きく隆盛したのです。

明治11年、北海道開拓使が西別川河口に《別海缶詰所》を開設します。工場はやがて民営化し、国後島を含む海峡沿岸に続々と増設され、鮭缶詰はヨーロッパやオーストラリアなど、世界市場に輸出されます。北海道最東の海から続く船の「道」は世界に延び、根室海峡沿岸一帯のまちは大きく隆盛したのです。

【鮭の物語は大地へと続く】

明治時代半ば以降、天然魚に頼った鮭漁は、次第に資源が枯渇します。明治24年には人工ふ化事業に着手しますが、その成果を得るのはまだ先のことでした。西欧諸国と肩を並べようと国を挙げて邁進した明治時代、日本東門の安定と発展は不可欠であり、鮭漁を補う新たな産業の確立が求められました。現在、根室海峡では、根室の昆布や野付湾のホッカイシマエビなど、多彩な水産品が水揚げされています。これらは鮭資源の減少に直面した漁業者が、ここで生きるために選んだ漁の姿です。また野付で目にする《海辺の牛舎跡》は、漁業者が漁の傍ら、副業として畜産農業を行った、かつての半農半漁の暮らしの名残です。

この畜産農業の一つ酪農が、大正末期以降、冷涼で安定した農業を阻み続けた根釧台地内陸部に拡がり、全国から集まった開拓者の手で、一大産業へと成長しました。《根釧台地の酪農景観》には、北海道や国の農業施策はもとより、不屈の精神で厳しい自然と向き合い、広大な原野を切り拓いた開拓者の思いと歴史が込められています。別海の《旧奥行臼駅逓所》や標津の《旧根室標津駅転車台》など、根釧台地の内陸交通遺産は、《酪農建造物群》など農業遺産と共に、持続可能な産業の確立を目指し、海から大地へと展開した先人たちの、内陸の「道」の歴史をいまに伝えています。

いま根室海峡沿岸で目にする数々の一次産業は、半世紀に及ぶ鮭資源減少時代に、人々が日々の暮らしをつなぎ、当地の発展を夢みて臨んだ、新たな挑戦の結晶なのです。

【いまも鮭は暮らしとともに】

昭和40年代、人工ふ化事業がついに結実し、長く不漁が続いた鮭漁は、前年比2倍もの驚異的漁獲量更新を繰り返します。かつての高級魚は、日本の食卓を彩る最もポピュラーな食材の一つとなり、全国の店頭には日々塩鮭が並んでいます。鮭を巡る状況が大きく変わる中、かつて内陸開拓を牽引した標津線は、東北地方からの季節労働者「青森衆」を招く「道」となり、不足する鮭漁期の労働力補強に貢献しました。鉄道が廃線となったいまは、アスファルトの「道」を通り、全国そして世界から、鮭加工に従事するため集まる「シャケバイ」と呼ばれる若者達の姿が、毎年秋の風物詩となっています。そして毎年12月になれば民家の軒先に干される《鮭とば》や、江戸時代から伝わる塩蔵法《山漬け》など、熟成させ旨味を増す鮭の保存法、さらに家ごとに受け継がれた味を持つ《鮭飯寿司》など、一尾を余すところなく使い切る豊かな鮭の食文化が、いまも当地に伝えられています。

一万年にわたり、当地で織りなされた数々の物語。そこには常に鮭との関りがありました。鮭に笑い、鮭に泣いた根室海峡沿岸は、人も自然も、あらゆるものが鮭とつながる「鮭の聖地」であり、いまもその恵みへと通じる「道」に、人々の往来が続いています。