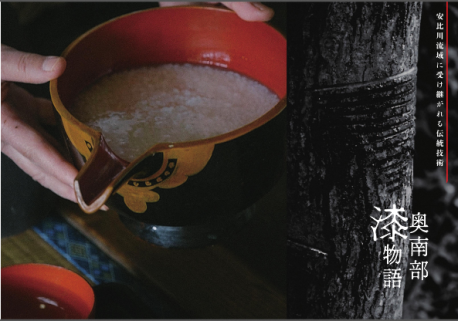

“奥南部”漆物語~安比川流域に受け継がれる伝統技術~STORY #085

テーマ

- 森・木

- 繊維・染料

時代

- 江戸

- 明治

ストーリーSTORY

日本民俗学の祖・柳田國男は著書「豆の葉と太陽」の中で安比川流域の風景を

「其中でも殊に忘れ難い一つは、奥南部の大豆畠の風光」と紹介しています。

このような風景の中で安比川流域では北奥羽山系の豊富な森林資源を活かし、

流域ごとに“木地づくり”、“塗師”、“漆掻き”の職人が住み、

川沿いで密接につながることで漆の一大産地として花開きました。

時代の流れとともに漆産業の隆盛と衰退を迎え、

困難な時代にあっても産地としての誇りを胸に、

伝統を絶やさぬよう漆の文化を守り続けてきた“奥南部”の漆物語です。

「其中でも殊に忘れ難い一つは、奥南部の大豆畠の風光」と紹介しています。

このような風景の中で安比川流域では北奥羽山系の豊富な森林資源を活かし、

流域ごとに“木地づくり”、“塗師”、“漆掻き”の職人が住み、

川沿いで密接につながることで漆の一大産地として花開きました。

時代の流れとともに漆産業の隆盛と衰退を迎え、

困難な時代にあっても産地としての誇りを胸に、

伝統を絶やさぬよう漆の文化を守り続けてきた“奥南部”の漆物語です。

安比川流域の人々と漆

豊富な森林資源の恵み、それぞれの得意な技術を生かし、漆器づくりに取り組んできた安比川流域の人々。

漆を掻き、木地をつくり、漆を塗る。その一つ一つの作業が重なり、漆器ができあがります。

漆を掻き、木地をつくり、漆を塗る。その一つ一つの作業が重なり、漆器ができあがります。

この地域は、原材料から製品までを一貫して生産できる全国的にも希少な漆器の産地となっています。

安比川流域には、漆を採る漆掻き職人、器の原型となる木地をつくる木地師、採れた漆を器に塗る塗師など、漆器産業に携わる職人が数多く住んでいました。

下流域の山で仕事をしていた木地師は、原木が減少すると次の山へと移動し、次第に安比川の上へと移っていきました。

🎤木地づくりを支えた安比高原のブナ林

漆掻き職人は二戸市浄法寺町周辺に、塗師は時代とともに浄法寺地域と八幡平市の境から同市荒屋新町方面にかけて多く見られるようになり、それぞれが作った木地や漆器は交易の場である市日などを利用して売買されました。

🎤木地椀や漆器が往来した市日

流域に暮らす人々は、こうした歴史や技術を受け継ぎ伝えています。

安比川流域には、漆を採る漆掻き職人、器の原型となる木地をつくる木地師、採れた漆を器に塗る塗師など、漆器産業に携わる職人が数多く住んでいました。

下流域の山で仕事をしていた木地師は、原木が減少すると次の山へと移動し、次第に安比川の上へと移っていきました。

🎤木地づくりを支えた安比高原のブナ林

漆掻き職人は二戸市浄法寺町周辺に、塗師は時代とともに浄法寺地域と八幡平市の境から同市荒屋新町方面にかけて多く見られるようになり、それぞれが作った木地や漆器は交易の場である市日などを利用して売買されました。

🎤木地椀や漆器が往来した市日

流域に暮らす人々は、こうした歴史や技術を受け継ぎ伝えています。

~浄法寺塗のルーツ~

この地域の漆器製作の始まりは、奈良時代創建の古刹・天台寺(二戸市浄法寺町)にあると言われています。

寺の僧侶たちが日々使用した漆器が庶民の間に広まったとされ、質素倹約な寺の生活がもたらす装飾のない実用性が、現代の浄法寺塗にも受け継がれています。

寺とのつながりを連想させる漆器の一つが「御山御器」です。

「御山御器」は、古い時代に用いられた三つ椀で、飯椀、汁椀、皿が入れ子になっている非常に簡素なお椀です。

🎤浄法寺漆発祥の寺院 天台寺

寺とのつながりを連想させる漆器の一つが「御山御器」です。

「御山御器」は、古い時代に用いられた三つ椀で、飯椀、汁椀、皿が入れ子になっている非常に簡素なお椀です。

🎤浄法寺漆発祥の寺院 天台寺

藩の財政を支えた重要産業

藩政時代には盛岡藩により、漆が重要な産業として奨励されます。

漆や漆器だけでなく、ウルシの実を使った漆蝋の生産も行われ、藩の財政を支えていました。

漆や漆器だけでなく、ウルシの実を使った漆蝋の生産も行われ、藩の財政を支えていました。

~藩政時代の漆産業~

古くからこの地域では、生漆と漆蝋の生産を確保するため、木を弱らせない「養生掻き」という手法で漆の採取が行われていました。

盛岡藩二代藩主の南部利直が家老に宛てた書状の中にも、ウルシの木を大事にし「木を枯らした奉行は処罰する」と記してあり、ウルシの木の育成に力を入れていることが分かります。

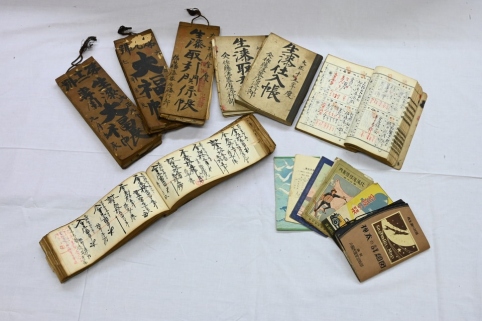

安比川上流に住む木地師の中には、藩の御用木地師として年貢免除や、御用の際に馬での送迎を許される特権が与えられる者もいました。

🎤古文書と最後の木地師

盛岡藩二代藩主の南部利直が家老に宛てた書状の中にも、ウルシの木を大事にし「木を枯らした奉行は処罰する」と記してあり、ウルシの木の育成に力を入れていることが分かります。

安比川上流に住む木地師の中には、藩の御用木地師として年貢免除や、御用の際に馬での送迎を許される特権が与えられる者もいました。

🎤古文書と最後の木地師

~養生掻きから殺し掻きへ~

明治時代には、福井県今立地方から出稼ぎ職人「越前衆」が来るようになり、新たな漆掻き技法や漆掻き道具が入ってきます。

次第に「養生掻き」に代わり、1年のうちに採れるだけの漆を採りつくして木を伐採してしまう「殺し掻き」が広まります。

この手法により漆生産量が増加し、この地が漆の一大産地となっていきます。

🎤漆掻き職人の仕事と道具

この手法により漆生産量が増加し、この地が漆の一大産地となっていきます。

🎤漆掻き職人の仕事と道具

~漆産業の隆盛と衰退~

太平洋戦争の頃、漆は主に爆弾や砲弾などの塗料として使われ、統制品として国に納められました。

戦後間もない物資が乏しい時代には、限られた量の国産漆が高値で売買され、盛況の時代を迎えます。

戦後間もない物資が乏しい時代には、限られた量の国産漆が高値で売買され、盛況の時代を迎えます。

しかし、次第に生活様式は変化し、陶磁器やプラスチック製品などが普及すると漆の価格は下落。

安価な外国産漆の流入もあって生産量も減産の一途をたどり、漆産業にとって困難な時代が続くことになります。

🎤最後の漆室「小山田家塗室」

安価な外国産漆の流入もあって生産量も減産の一途をたどり、漆産業にとって困難な時代が続くことになります。

🎤最後の漆室「小山田家塗室」

漆文化の復活に地域の人々が立ち上がる

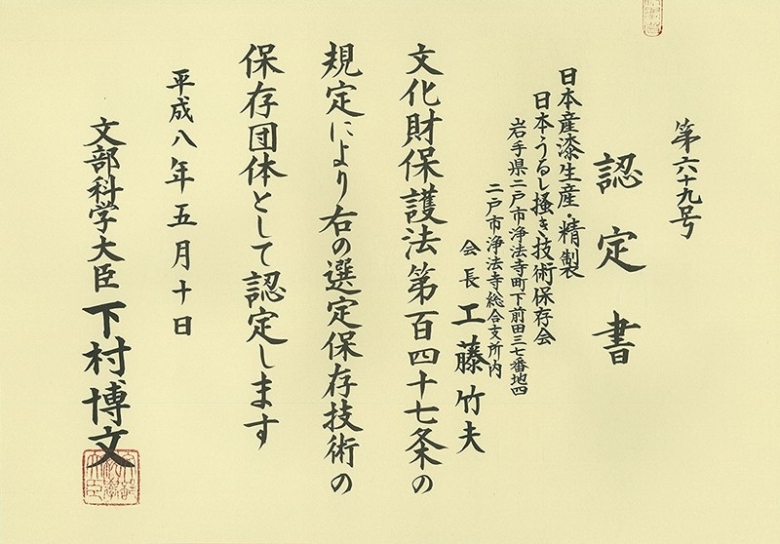

昭和後期になると、衰退してしまった漆文化を復活させようと地域の人々が手を携えて立ち上がります。

漆の安定生産を目指し昭和50年に「岩手県浄法寺漆生産組合」が発足。

平成8年には漆掻き技術の伝承を目的に「日本うるし掻き技術保存会」を設立し、漆文化の復活に動き出します。

漆の安定生産を目指し昭和50年に「岩手県浄法寺漆生産組合」が発足。

平成8年には漆掻き技術の伝承を目的に「日本うるし掻き技術保存会」を設立し、漆文化の復活に動き出します。

~国宝建造物の修理修復を支える~

「岩手県浄法寺漆生産組合」で生産された漆は伸びの良さや高い品質が認められ、中尊寺金色堂(平泉)や鹿苑寺金閣(京都)、日光東照宮(栃木)など、日本を代表する国宝建造物の修理・修復に使用されています。

浄法寺漆は、透明度や接着力、乾いた後の硬さから国内最高級の漆とされており、令和2年度の生産量が1.52トン。国産漆の約75%を占め日本一を誇ります。

奥南部地域の漆掻き職人は、1シーズンにつき約200本の木から漆を掻きます。1本の木から採れる漆の量は平均で約200cc、牛乳瓶1本ほど。季節や天候によっても変化する漆の量や、1本1本の木の性質を見極めながら行う作業は、経験と確かな技術が求められます。

奥南部地域の漆掻き職人は、1シーズンにつき約200本の木から漆を掻きます。1本の木から採れる漆の量は平均で約200cc、牛乳瓶1本ほど。季節や天候によっても変化する漆の量や、1本1本の木の性質を見極めながら行う作業は、経験と確かな技術が求められます。

平成30年には、浄法寺漆が農産品の地域ブランドを保護する農林水産省の地理的表示保護制度(GI)にも登録されるなど、品質維持の取り組みも進めています。

~確かな技術がユネスコ無形文化遺産に~

「漆掻き」技術を継承してきた「日本うるし掻き技術保存会」は、20代~80代の漆掻き職人約50人で構成され、長期研修生の受け入れや、冊子発行など、日本産漆生産に関わる啓蒙活動を続けてきました。

令和2年12月には、「同保存会」が保有する漆掻き技術を含む「伝統建築工匠の技 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」が、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されました。

令和2年12月には、「同保存会」が保有する漆掻き技術を含む「伝統建築工匠の技 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」が、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録されました。

日本の文化を守る漆の物語はこれからも続く

この地域では、幅広い人々が協力して漆の木を育てています。

また、継承してきた技術を未来に繋ぐため、全国から職人や研修生を受け入れ、漆に関わる職人を育てています。その職人たちは、漆文化を子どもたちに知ってもらおうと出前授業や講座にも力を入れています。

地域の宝である漆文化を次代に繋ぐ活動が動き出しています。

また、継承してきた技術を未来に繋ぐため、全国から職人や研修生を受け入れ、漆に関わる職人を育てています。その職人たちは、漆文化を子どもたちに知ってもらおうと出前授業や講座にも力を入れています。

地域の宝である漆文化を次代に繋ぐ活動が動き出しています。

~漆を学ぶ研修生は全国から~

伝統の漆づくりを守ろうと、八幡平市の旧安代町では昭和58年に漆器センター(現・安代漆工業技術研究センター)を設立。

全国から研修生が集まり、塗りの基礎から漆の精製、加飾などを幅広く学んでいます。平成11年には、漆器生産からアフターケアまでを行う安比塗漆器工房も開設しています。

🎤後継者を育てる八幡平市安代漆工技術研究センターと安比塗漆器工房

全国から研修生が集まり、塗りの基礎から漆の精製、加飾などを幅広く学んでいます。平成11年には、漆器生産からアフターケアまでを行う安比塗漆器工房も開設しています。

🎤後継者を育てる八幡平市安代漆工技術研究センターと安比塗漆器工房

二戸市の浄法寺町では、平成7年には漆塗りの工程を公開しながら展示販売を行う滴生舎を整備。今では若い職人が会社を立ち上げ、この地域で育った木から採取した生漆にこだわった漆器づくりに向き合い、研さんを重ねています。

🎤現代の浄法寺塗を見る 滴生舎

🎤現代の浄法寺塗を見る 滴生舎

~日本の文化を支える地域の宝を次世代へ~

平成27年に文化庁が、国宝・重要文化財建造物の保存修理に原則国産漆を使うことを通知したことにより、国産漆の需要が高まります。

平成29年に1トンだった生産量を、令和5年には2トンにすることを目標としました。

平成29年に1トンだった生産量を、令和5年には2トンにすることを目標としました。

二戸市では平成28年度から地域おこし協力隊を募り、現在5人が「漆掻き職人」やウルシ苗木の生産と漆林整備を行う「漆林フォレスター」として活動、任期を終えた5人も定住して活動を続けています。

八幡平市でも平成28年度から鞍掛山の市有地を日本文化財漆協会に貸与し、植樹を行ってきました。

地元の小中学生が植樹活動に参加したり、漆の林づくりを応援する企業・団体等が増えるなど、漆を育てる活動の輪が広がってきています。

八幡平市でも平成28年度から鞍掛山の市有地を日本文化財漆協会に貸与し、植樹を行ってきました。

地元の小中学生が植樹活動に参加したり、漆の林づくりを応援する企業・団体等が増えるなど、漆を育てる活動の輪が広がってきています。

最後に

漆器は、”見て楽しむ”ものでなく”味わう”もの。

この地域で育てた漆で作られた器、伝統的な食文化が受け継がれる郷土料理と地酒。

ここでしか味わえない”おもてなし”と”くみあわせ”があります。

”奥南部”漆物語に想いを馳せ、この魅力を感じてみませんか。

オーディオガイド一覧