月の都 千曲-姨捨の棚田がつくる摩訶不思議な月景色「田毎の月」-STORY #092

テーマ

- 海・水辺

- 祭礼

時代

- 平安

- 江戸

ストーリーSTORY

日本人の美意識を表す「月見」。

中でも、歴史的に文学や絵画の題材となってきた「姨捨山に照る月」、「田毎の月」は、

日本を代表する月見の名所である。

姨捨は、地名の響きから、棄老物語を語り伝えてきた。

それは、月見にちなむ文芸への遊び心を鼓舞する一方、棚田での耕作や伝統行事を通じて

古老の知恵と地域の絆を大切にする教えを育んできた。

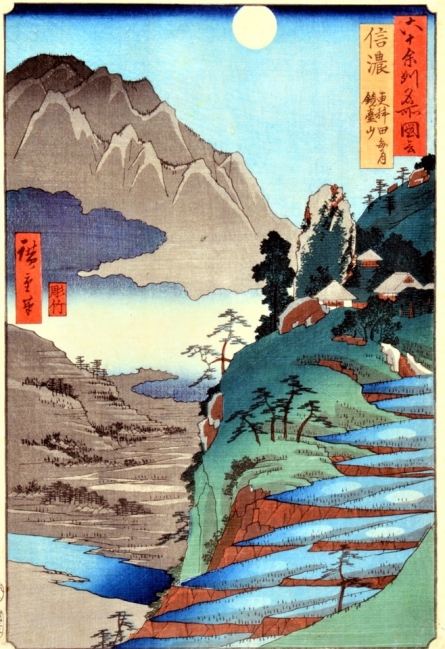

すべての棚田に映る月影を1枚の浮世絵に表した歌川広重の摩訶不思議な「田毎の月」。

そんな「古来の月見」や、「月の都 千曲」が奏でる「新しい月見」に出かけよう。

中でも、歴史的に文学や絵画の題材となってきた「姨捨山に照る月」、「田毎の月」は、

日本を代表する月見の名所である。

姨捨は、地名の響きから、棄老物語を語り伝えてきた。

それは、月見にちなむ文芸への遊び心を鼓舞する一方、棚田での耕作や伝統行事を通じて

古老の知恵と地域の絆を大切にする教えを育んできた。

すべての棚田に映る月影を1枚の浮世絵に表した歌川広重の摩訶不思議な「田毎の月」。

そんな「古来の月見」や、「月の都 千曲」が奏でる「新しい月見」に出かけよう。

1 古人の「遊び心」

憧れの月の名所

「我が心慰めかねつ更級や姨捨山に照る月を見て」と平安時代の『古今和歌集』に詠われた更級の姨捨山は、現在の冠着山である。当時、この地には信濃国から京の都に通じる主要な道「東山道」の支道が通り、麓には更級郡衙(古代の役所)が置かれていた。ここを通る人びとにとって、姨捨山はランドマークであり、照る月を仰ぎ見て都から遠く離れた心情を和歌に詠んだことであろう。和歌を通して姨捨山の月を知った京の都人らは、未だ見ぬ姨捨山に照る月を見たいと思うとともに寂しさや哀れを想い浮かべたことだろう。「はるかなる月の都に契りありて秋の夜すがらに更級の月」と詠った、『新古今和歌集』の撰者で鎌倉時代の歌人藤原定家は、この地を「月の都」になぞらえて称賛した。

鏡台山に昇る月

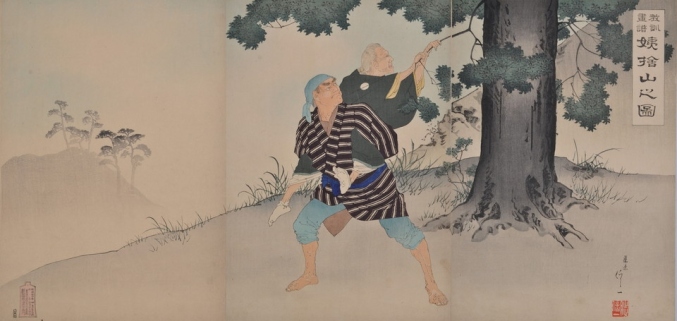

江戸時代に、松尾芭蕉は姨捨の月を見に来て、棄老物語を題材に「おもかげや姨ひとりなく月の友」と詠み、『更科紀行』を著している。芭蕉は、鏡台山から昇る月を見て詠んだのであろう。鏡台山は、月を鏡に、山は鏡を載せる台に見立てて名づけられた山である。姨捨の長楽寺には、芭蕉の来遊以降、芭蕉の歩いた所を巡る文人や墨客が多数訪れた。境内には「芭蕉翁面影塚」の碑をはじめ、たくさんの歌碑や句碑が建てられ、彼らの月への想いと姨捨の「月の都」としての特質が伝わってくる。

「我が心慰めかねつ更級や姨捨山に照る月を見て」と平安時代の『古今和歌集』に詠われた更級の姨捨山は、現在の冠着山である。当時、この地には信濃国から京の都に通じる主要な道「東山道」の支道が通り、麓には更級郡衙(古代の役所)が置かれていた。ここを通る人びとにとって、姨捨山はランドマークであり、照る月を仰ぎ見て都から遠く離れた心情を和歌に詠んだことであろう。和歌を通して姨捨山の月を知った京の都人らは、未だ見ぬ姨捨山に照る月を見たいと思うとともに寂しさや哀れを想い浮かべたことだろう。「はるかなる月の都に契りありて秋の夜すがらに更級の月」と詠った、『新古今和歌集』の撰者で鎌倉時代の歌人藤原定家は、この地を「月の都」になぞらえて称賛した。

鏡台山に昇る月

江戸時代に、松尾芭蕉は姨捨の月を見に来て、棄老物語を題材に「おもかげや姨ひとりなく月の友」と詠み、『更科紀行』を著している。芭蕉は、鏡台山から昇る月を見て詠んだのであろう。鏡台山は、月を鏡に、山は鏡を載せる台に見立てて名づけられた山である。姨捨の長楽寺には、芭蕉の来遊以降、芭蕉の歩いた所を巡る文人や墨客が多数訪れた。境内には「芭蕉翁面影塚」の碑をはじめ、たくさんの歌碑や句碑が建てられ、彼らの月への想いと姨捨の「月の都」としての特質が伝わってくる。

江戸時代の浮世絵師歌川広重は、すべての水田に月が映る摩訶不思議な情景を浮世絵に描いた。この浮世絵によって、「田毎の月」のイメージが広く人びとに伝えられることになった。実際には、一目ですべての棚田に映る月が見えることはなく、畔道を歩きながら目を移せば次つぎに田ごとに映った月影を見ることができるのである。

「田毎の月」が書物に現れるのは、戦国時代に越後の武将上杉謙信が川中島合戦の戦勝を祈願した願文が最初である。棚田の背後の姨捨山に照る月を麓の八幡宮(武水別神社)から仰ぎ見た時の光景を、山の背後から阿弥陀如来が現れた情景として「田毎満月之景」と表現している。当時の狂言本『木賊』にも、信濃国の名所の一つとして「田毎の月」が登場する。

2 先人の「暮らしの知恵」

棄老物語

平安時代の『大和物語』や『今昔物語集』には、年老いた母を山に捨てる棄老の山として登場する。「姨捨山」という地名の響きと月への想い(寂しさ)が重なったのか、姨捨山の棄老は史実であるかのように語り伝えられてきた。棄老物語は親孝行を説く説話・文学であり、京の都人によって創り出されたものである。古くは『続日本紀』に、更級郡の建部大垣が親孝行であったために税を終身免除されたことが記されている。このような物語や史実は、やがて父母や古老の知恵を大切にし、感謝する教えを育むものとなった。

平安時代の『大和物語』や『今昔物語集』には、年老いた母を山に捨てる棄老の山として登場する。「姨捨山」という地名の響きと月への想い(寂しさ)が重なったのか、姨捨山の棄老は史実であるかのように語り伝えられてきた。棄老物語は親孝行を説く説話・文学であり、京の都人によって創り出されたものである。古くは『続日本紀』に、更級郡の建部大垣が親孝行であったために税を終身免除されたことが記されている。このような物語や史実は、やがて父母や古老の知恵を大切にし、感謝する教えを育むものとなった。

姨捨の棚田

今見る「姨捨の棚田」は、先人の知恵や努力によって斜面が拓かれ棚田となったものである。江戸時代の初め頃に、豊富な湧水を貯める「大池」が斜面の上流に築かれ、斜面全体に水田が拓かれるようになった。今でも、当時からの水利慣行によって、大池の水(「樋水」と呼ばれる)で耕作が行われている。

月に関わる信仰

冠着山頂にある冠着神社には月の神、月読尊をはじめとする神々が祀られ、毎年7月下旬に地元の人びとが祭事を行っている。この時期は、ヒメボタルが山頂に舞い、棄老物語を主題とする謡曲「姨捨」の老女の舞を想わせる幻想的な光景を見ることができる。

今見る「姨捨の棚田」は、先人の知恵や努力によって斜面が拓かれ棚田となったものである。江戸時代の初め頃に、豊富な湧水を貯める「大池」が斜面の上流に築かれ、斜面全体に水田が拓かれるようになった。今でも、当時からの水利慣行によって、大池の水(「樋水」と呼ばれる)で耕作が行われている。

月に関わる信仰

冠着山頂にある冠着神社には月の神、月読尊をはじめとする神々が祀られ、毎年7月下旬に地元の人びとが祭事を行っている。この時期は、ヒメボタルが山頂に舞い、棄老物語を主題とする謡曲「姨捨」の老女の舞を想わせる幻想的な光景を見ることができる。

武水別神社は八幡神を祀っていることから、八幡宮とも呼ばれている。神社と通りを隔てた広大な神官の屋敷や、廃仏毀釈で廃寺となった神宮寺跡や、その末寺の佇まいが良く残り、神仏習合であった神社の姿を今に伝えている。

中秋の満月の頃、9月14日に神社で仲秋祭が行われ、毎年6~7地区の獅子舞神楽が奉納される。仲秋祭は、神宮寺の放生会に由来するといわれている。

12月10日から15日に、戦国時代から記録が残る「大頭祭」と呼ぶ新嘗祭が賑やかに行われている。祭りや棚田の耕作は、地域の絆を育んでいる。

中秋の満月の頃、9月14日に神社で仲秋祭が行われ、毎年6~7地区の獅子舞神楽が奉納される。仲秋祭は、神宮寺の放生会に由来するといわれている。

12月10日から15日に、戦国時代から記録が残る「大頭祭」と呼ぶ新嘗祭が賑やかに行われている。祭りや棚田の耕作は、地域の絆を育んでいる。

稲荷山の伝統的建造物群をはじめ市内の街かどには、「二十三夜塔」と刻まれた約50基の石碑が建てられており、かつて月待ちの行事が盛んであったことを物語っている。月待ち行事は、信心の仲間が集まって月の出を待って祈願する行事で、石碑は行事を記念して建てられたものである。

3 今に生きる「月見の地」

伝統的な月見の場所

長楽寺は芭蕉の来遊以降、多くの人びとが鏡台山に昇る月を愛でるようになり、月見の行楽地となった。江戸時代の旅人菅江真澄は、境内の「姨石」と呼ぶ高さ20mの大きな岩の上に人が登り、鏡台山から昇る月を眺め、歌会や月見の宴を開いている様子を『わがこころ』に書き残している。宴の様子が残る『善光寺道名所図会』には、長楽寺から望むことのできる山や岩などの見所が「姨捨十三景」として紹介されている。その中には、境内の姨石・桂の木・宝ヶ池をはじめ、中景の更級川・雲井橋、遠景の冠着山・鏡台山・千曲川などがあり、俳句に詠まれた場所がみられる。

毎月、満月の前後には長楽寺月見殿でコンサートが開かれ、月と音楽の夕べを楽しむことができる。中秋の満月の前後には、長楽寺を中心に観月祭が行われている。境内は、月見や吟行をする人びとで賑わう。

長楽寺は芭蕉の来遊以降、多くの人びとが鏡台山に昇る月を愛でるようになり、月見の行楽地となった。江戸時代の旅人菅江真澄は、境内の「姨石」と呼ぶ高さ20mの大きな岩の上に人が登り、鏡台山から昇る月を眺め、歌会や月見の宴を開いている様子を『わがこころ』に書き残している。宴の様子が残る『善光寺道名所図会』には、長楽寺から望むことのできる山や岩などの見所が「姨捨十三景」として紹介されている。その中には、境内の姨石・桂の木・宝ヶ池をはじめ、中景の更級川・雲井橋、遠景の冠着山・鏡台山・千曲川などがあり、俳句に詠まれた場所がみられる。

毎月、満月の前後には長楽寺月見殿でコンサートが開かれ、月と音楽の夕べを楽しむことができる。中秋の満月の前後には、長楽寺を中心に観月祭が行われている。境内は、月見や吟行をする人びとで賑わう。

新たな月見の場所

標高547mに位置するJR姨捨駅のプラットホームからは、千曲川対岸の山並みから昇る月を眼の高さに望むことができ、絶好の月見の場所であり、まさに「月の駅」といえよう。急傾斜地に設けられた駅なので、今では珍しいスイッチバック方式でプラットホームに入る。列車の車窓からは、長野盆地を見下ろす大パノラマを眺望することができ、日本鉄道三大車窓の一つである。

標高547mに位置するJR姨捨駅のプラットホームからは、千曲川対岸の山並みから昇る月を眼の高さに望むことができ、絶好の月見の場所であり、まさに「月の駅」といえよう。急傾斜地に設けられた駅なので、今では珍しいスイッチバック方式でプラットホームに入る。列車の車窓からは、長野盆地を見下ろす大パノラマを眺望することができ、日本鉄道三大車窓の一つである。

近年では、高速道路の姨捨サービスエリアが新たな月見の場所として注目され、眺望や夜景を楽しむ人で賑わうようになった。

名月を見て心を癒し、竹久夢二や志賀直哉など文人らも逗留した千曲川河畔の戸倉上山田温泉で疲れを取り、地酒や真っ白なさらしな蕎麦、おしぼりうどん、おやきを味わうのも旅の楽しみである。

月への想いは、時を超えて現代の私たちに伝わり、将来もまた千曲市は新たな「月の都」であり続ける。

名月を見て心を癒し、竹久夢二や志賀直哉など文人らも逗留した千曲川河畔の戸倉上山田温泉で疲れを取り、地酒や真っ白なさらしな蕎麦、おしぼりうどん、おやきを味わうのも旅の楽しみである。

月への想いは、時を超えて現代の私たちに伝わり、将来もまた千曲市は新たな「月の都」であり続ける。

| 【月の都 千曲 関連情報サイト】 |

|---|