日本初「旅ブーム」を起こした弥次さん喜多さん、駿州の旅~滑稽本と浮世絵が描く東海道旅のガイドブック(道中記)~STORY #094

テーマ

- 城

- 森・木

- 食文化・酒

時代

- 江戸

ストーリーSTORY

歌川広重の描いた「東海道五十三次」の浮世絵であった。

「滑稽さ」「怖いもの見たさ」そして美味しい「名物」に引き寄せられるのは人の世の常。

日本の「ガイドブックの原典」とも言われる「浮世絵」「滑稽本」に惹かれ、

自由な移動が制限される江戸時代でも人々は物見遊山の旅へいそいそと出かけて行った。

かつて多くの人々を旅路へと誘った弥次さん喜多さんの「旅の楽しさ」は今も駿州で体感できる。

富士山を仰ぎ見ながら江戸時代の「ガイドブック(道中記)」を片手に

「東海道五十三次」の「真ん中」、駿州を巡る旅に出かけよう。

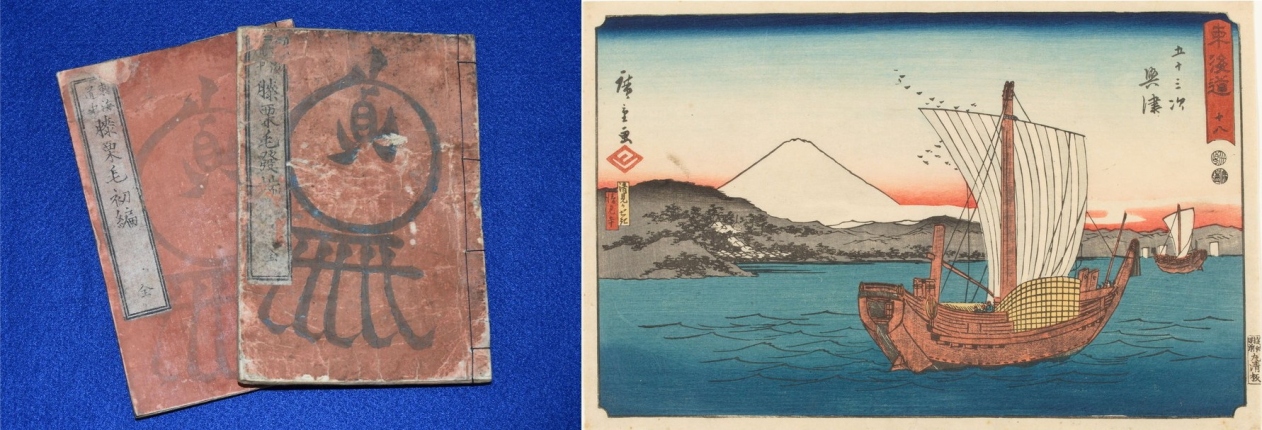

■「旅の大ブーム」の火付け役

この日本初の「旅ブーム」の火付け役こそ、駿河国府中(現在の静岡市)出身の十返舎一九の滑稽本「東海道中膝栗毛」であり、歌川広重の描いた「東海道五十三次」の浮世絵であった。東海道の真ん中、富士山が最も美しく見える駿州(沼津以西大井川以東)には、今も江戸時代と同じ景色、名所が残り、かつてと同じワクワクする旅の体験や風景が旅人を待ち構えている。

左:東海道中膝栗毛(藤枝市郷土博物館所蔵)/右:東海道 十八 五十三次 興津 清見かせき 清見寺(静岡市東海道広重美術館蔵)

左:東海道中膝栗毛(藤枝市郷土博物館所蔵)/右:東海道 十八 五十三次 興津 清見かせき 清見寺(静岡市東海道広重美術館蔵)

■華の都パリの画家たちも浮世絵から日本への旅を夢見た

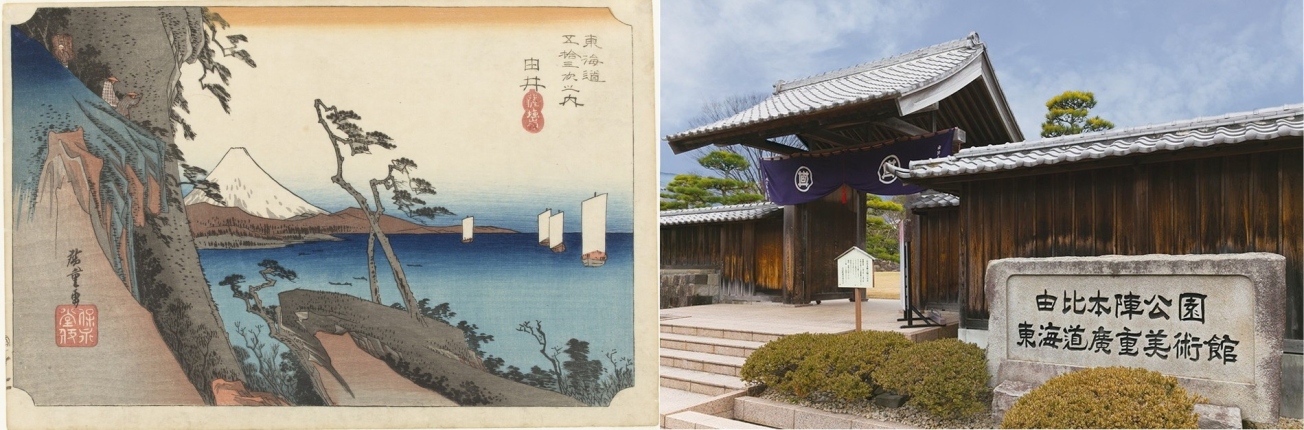

左:東海道五拾三次之内 由井 薩埵嶺(静岡市東海道広重美術館蔵)/右:由比本陣公園

左:東海道五拾三次之内 由井 薩埵嶺(静岡市東海道広重美術館蔵)/右:由比本陣公園

■滑稽本は駿府(静岡市)出身のお調子者が主役

物語は駿河国府中(静岡市葵区)出身の弥次郎兵衛(弥次さん)と江尻(静岡市清水区)出身の居候、喜多八(喜多さん)が、つまらぬ身の上に飽きて財産をふろしき包み一つにまとめ、江戸から厄落としの旅に出た道中、宿場毎に風景や人情話、その地の食べものなどがコミカルに描かれ、繰り広げられる。その中で、東海道でも美しい富士山が見える駿州と呼ばれる「東海道五十三次」の「真ん中」が今回の舞台。ここは作者十返舎一九と「東海道中膝栗毛」の主人公、弥次さん喜多さんの故郷の町々である。

《駿州に入った弥次さん喜多さん、此所からは富士の山が正面に見えると喜ぶ。》由比宿と興津宿の間の薩埵峠からの富士山の眺望は東海第一と称され、弥次さん喜多さんの時代でもすでに有名だった。《ところが残念!弥次さん喜多さんの薩埵峠越えは激しく雨が降る中で富士山は全く見えなかった。》広重はこの場所を「由井」として描き、薩埵峠を登ると今も同じ美しい富士山を見ることができる。江尻宿から少し足を延ばすと三保松原がありここでも多くの芸術家を魅了した美しい富士山を眺めることができる。

そして旅の楽しみは各地の名物。《丸子宿に辿り着いた弥次さん喜多さんは名物のとろろ汁を注文する。ところが、段取りの悪い女房にとろろ汁屋のてい主が怒り夫婦喧嘩が始まる。とろろ汁がとびかい、夫婦もすべりこける。あっちへすべり、こっちへころげてお騒ぎ。》どたばた喜劇の原点と言われる場面である。《弥次さん喜多さんは可笑しさをこらえて立ち去るが、名物のとろろ汁は食べられず終いとなった。》しかし、これで江戸でも丸子宿の名物はとろろ汁と一躍評判が立ったらしい。広重も丸子宿の浮世絵に「名ぶつとろろ汁」と描き込んでいる。江戸時代と変わらぬ茅葺き屋根の丸子宿では弥次さん喜多さんは食べられなかったとろろ汁が旅人の舌を楽しませてくれる。

丸子宿の先には宇津ノ谷峠がある。この峠は平安時代の伊勢物語で暗く細い山道として描かれ、江戸時代には「蔦の細道」と称されるようになっていた。昼でも薄暗く怖いイメージは歌舞伎の題材にもされ、江戸庶民の興味の的でもあった。「怖いものみたさ」も人の世の常。江戸の人々も興味津々であったが、ハイキングコースとして整備された現代でも人気のコースであり、宇津ノ谷の怪談は今も語り継がれる。宇津ノ谷トンネルは、明治、大正、昭和、平成の4つの時代のトンネルが並ぶ珍しいスポットだが、中でも明治トンネルは、だれもいないはずのトンネルに人の声や笑い声が聞こえるという噂があり知られるようになっている。《弥次さん喜多さんもこわごわ宇津ノ谷峠を越えるのだが、蔦の細道を心細く行く中、雨はだんだん強くなり、もう少しで旅の安全を願うために作られたという名物十団子を売る茶屋、というところで思わず坂道を滑り転げ腰を打つ始末。やっとの思いでたどり着いたのが、岡部宿の旅籠であった。》現在、岡部宿大旅籠柏屋は、歴史資料館として旅人を出迎え、東海道の旅の面白さを伝えており、当時の旅衣装で弥次さん喜多さん気分を体験することもできる。《藤枝宿の先、瀬戸に入った弥次さん喜多さん、ここの名物「染飯」を食べ休んでいたところ、田舎おやじにまんまと一杯食わされ、御馳走してもらうつもりの宴会の支払いをさせられるという顛末となった。》千貫堤・瀬戸染飯伝承館ではその時の宴会料理が展示され「染飯」は今も食べることができる。

左上:薩埵峠/中央上:丸子宿丁子屋/右上:丸子宿名物とろろ汁 左下:明治宇津ノ谷隧道(明治トンネル)/中央下:岡部宿大旅籠柏屋/右下:岡部宿大旅籠柏屋の弥次さん喜多さん

左上:薩埵峠/中央上:丸子宿丁子屋/右上:丸子宿名物とろろ汁 左下:明治宇津ノ谷隧道(明治トンネル)/中央下:岡部宿大旅籠柏屋/右下:岡部宿大旅籠柏屋の弥次さん喜多さん

■今も昔も「旅の楽しみ」「庶民の楽しみ」は続く

しかし、弥次さん喜多さんのような昔ながらの喜怒哀楽を楽しみたい現代の旅人が「旅の楽しみ」を発見できる場所でもある。江戸時代は旅人が川留めや峠越えで何日も要した地域だが、今の駿州には、「旅の楽しみ」を一度に味わえるコンパクトな回遊性も用意されている。江戸時代の「ガイドブック(道中記)」に登場する美味しい名物を味わい、「浮世絵」に描かれた絶景に心奪われ、宿場毎の人情話に時を忘れる面白い、江戸庶民と同じ気分のワクワクする旅が今もなお体験できる、まさに「旅の原点」を感じることができる場所なのである。

左上:三保松原/右上:冨士三十六景 駿河三保之松原(静岡市東海道広重美術館蔵) 左下:蔦の細道(宇津ノ谷峠)/右下:東海道五拾三次之内 岡部 宇津之山(藤枝市郷土博物館所蔵)

左上:三保松原/右上:冨士三十六景 駿河三保之松原(静岡市東海道広重美術館蔵) 左下:蔦の細道(宇津ノ谷峠)/右下:東海道五拾三次之内 岡部 宇津之山(藤枝市郷土博物館所蔵)