北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽~「民の力」で創られ蘇った北の商都~STORY #105

テーマ

- 海・水辺

- 祭礼

時代

- 明治

- 大正

ストーリーSTORY

かつて小説家・小林多喜二が「北海道の『心臓』みたいな都会である」と表し、

日本の近代化を支え「北日本随一の都市」であった小樽。

現在は、全国有数の観光都市となっていますが、高度経済成長期の中で「斜陽のまち」と呼ばれ、

沈みかけた時期がありました。

その時、歴史的な遺産を守り、さらに活用しながらまちの再生を模索した小樽市民がいました。

日本の近代化を支え「北日本随一の都市」であった小樽。

現在は、全国有数の観光都市となっていますが、高度経済成長期の中で「斜陽のまち」と呼ばれ、

沈みかけた時期がありました。

その時、歴史的な遺産を守り、さらに活用しながらまちの再生を模索した小樽市民がいました。

小樽では明治から、まちの発展とともに未来の成功を夢見て小樽にきた漁夫、商人、船乗りなど多種多様な人々、

さらに財を成した資本家たちによる「民(たみ)の力」で自らまちをつくり上げてきた歴史がありました。

小樽の黎明期から脈々と流れてきた「民の力」によって、元気を失った「北海道の心臓」は新たな鼓動を始めます。

これはまちの衰退を「民の力」によって、遺産の保存と活用をまちづくりに生かし続ける人たちの物語です。

さらに財を成した資本家たちによる「民(たみ)の力」で自らまちをつくり上げてきた歴史がありました。

小樽の黎明期から脈々と流れてきた「民の力」によって、元気を失った「北海道の心臓」は新たな鼓動を始めます。

これはまちの衰退を「民の力」によって、遺産の保存と活用をまちづくりに生かし続ける人たちの物語です。

港と鉄道の「大動脈」によるゴールドラッシュ

小樽の近代化は鉄道と港からはじまります。明治以降、政府は北海道の資源が日本の近代化に必要不可欠とし、本格的な開発が始まりました。その拠点が小樽でした。江戸時代末期よりニシン漁場として知られていましたが、明治2年に商船の航行が自由になると北前船の往来が盛んになりました。「北海道の心臓」となる契機は、北海道の内陸部で産出する石炭輸送のため北海道初の鉄道が建設されたことです。小樽から輸送された石炭は本州および海外で近代産業の勃興に貢献しました。

本州および海外で近代産業の勃興に貢献しました。明治中期以降、北海道への移民が本格化すると、増大する道内の人口を支える生活物資の供給基地として小樽は大きく発展していきます。物流拠点となった小樽には、卸商や金融機関が軒を並べ、海岸線には移出入の物資を保管する石造倉庫が並び、仕事を求める人々が殺到する、ゴールドラッシュさながらの活況が出現しました。この時期、全国で近代化の波は広がっていきますが、小樽はその急速な発展により特筆すべき都市に成長し「神戸、横浜に次ぐ商港」(三井銀行支店長会議録)、「時代のどんな波も素通りすることがない」(小林多喜二)などと、日本の近代化が凝縮したような都市となりました。

経済の「血液」金融が生んだ北日本随一の都市

鉄道と港の整備により、豊富な北海道の資源の物流拠点となった小樽は、明治末期に日露戦争の終結により南樺太への窓口となり、多くの商社、金融機関が進出し、最盛期には25の銀行が活躍した金融のまちとなりました。その時期、日本郵船小樽支店が工部大学校(現東京大学工学部)一期生の佐立(さたち)七次郎の設計で完成し、同じく一期生の辰野金吾らによって明治45年に日本銀行小樽支店が完成。昭和2年には、三井銀行小樽支店も同期生曾禰(そね)達蔵が中條(ちゅうじょう)精一郎との設計で完成しているほか、その時代の日本を代表する建築家が手掛けた建築物が数多くのこされています。「色内(いろない)銀行街」には、日本の近代建築を象徴する遺産が今ものこり、文化施設などに活用されています。さながら「近代建築の博物館」であり、往時の小樽を反映する象徴です。

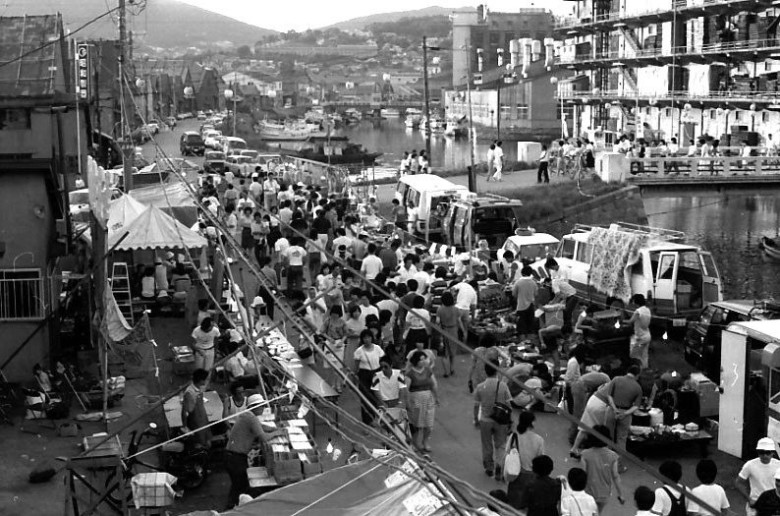

小樽港は終戦後も復興の拠点となっていましたが、エネルギーが石炭から石油に変わる中で昭和40年代には取扱貨物が大きく減少しました。入港船舶の減少に加え埠頭が荷役の中心に移ったことにより艀(はしけ)荷役の役割を終えた運河は荒廃が進み、長年にわたって堆積したヘドロからメタンガスがブクブク泡をたて、壊れた船が沈んだ状態でした。高度経済成長期に取りのこされたまちがそこにはありました。小樽では、増え続ける車社会の対応や経済再生のために倉庫を取り壊し、運河を埋め立て道路にする計画が決定し、有幌(ありほろ)地区の倉庫群の取り壊しが始まりました。そのとき「まちの記憶」をまもろうと保存運動が起こります。10年にもわたる小樽運河を守る会と市民による「小樽運河保存運動」の始まりです。運動は、当初、すでに工事が開始され、市民が近づかない運河をまもる意義が問われ、四面楚歌の状態でありました。しかし、運動が訴え続けた「地域に生きるとは何か」というメッセージに若者たちが応え、運河とその周辺の石造倉庫を舞台にした市民手づくりのイベント「ポートフェスティバル・イン・オタル」を開催し、6万人もの市民らが運河を訪れました。若者たちは署名活動にも奔走し、2か月で9万7千人の署名を集め、運河保存の気運を高めました。運動が受け入れられた背景には、港湾都市、商都としてまちをつくってきた市井の人々の誇りと「民の力」の伝統がありました。

歴史を生かす新たな展望と具体的な代替道路案を提案した運動は、その後のわが国のまちづくり運動の先駆けとなりました。運動は運河を全面保存できませんでしたが、一部は散策路として整備され、市民が再びまちに誇りがもてる観光都市として再生しました。その動きは今も脈々と引き継がれ、市民と行政、経済界が一体となる「小樽雪あかりの路」は今やわが国を代表するイベントに成長し、多くの外国人ボランティアに支えられています。「民の力」は世界に広がりを見せているのです。

歴史を活かすまち・小樽の新たな鼓動

全国から新天地を求めて人々が押し寄せた小樽では、私費による治療院や孤児院の運営などの福祉、厚生、障がい児教育へのとりくみなどの社会基盤を作ってきた「民の力」の歴史をもちます。「小樽運河保存運動」によって、まちの遺産が再評価され、まちづくりに活用している背景にはこの「民の力」の伝統が生み出したものです。運河をまちのシンボルとして蘇らせ、まちづくりに生かし、これら遺産の魅力を伝える新しい活用の模索は、今もまちの至る場所で始まっています。小樽は終戦後、高度経済成長期の衰退においても「民の力」で再生したまちです。小樽に生きる人々が、遺産に新たな命を吹き込み、もう一度「心臓」の鼓動を動かす今の物語を感じることができるのです。

| 【北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽関連情報サイト】 |

|---|