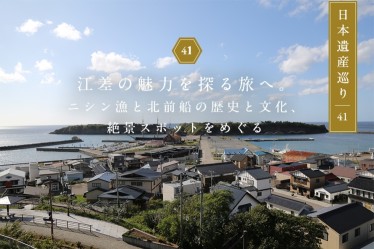

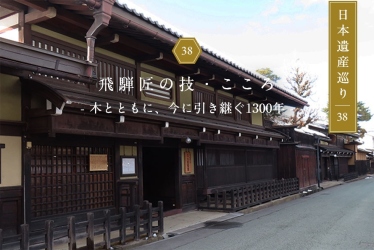

飛騨匠の技・こころ-木とともに、今に引き継ぐ1300年-STORY #029

テーマ

- 城

- 森・木

時代

- 安土

- 江戸

ストーリーSTORY

「飛騨工制度」は古代に木工技術者を

都へ送ることで税に充てる全国唯一の制度で、

飛騨の豊かな自然に育まれた

「木を生かす」技術や感性と、

実直な気質は古代から現代まで受け継がれ、

高山の文化の基礎となっている。

市内には中世の社寺建築群や

近世・近代の大工一門の作品群、伝統工芸など、

現在も様々なところで飛騨匠の

技とこころに触れることができる。

これは私たちが木と共に生きてきた

1300年の高山の歴史を体感する物語である。

都へ送ることで税に充てる全国唯一の制度で、

飛騨の豊かな自然に育まれた

「木を生かす」技術や感性と、

実直な気質は古代から現代まで受け継がれ、

高山の文化の基礎となっている。

市内には中世の社寺建築群や

近世・近代の大工一門の作品群、伝統工芸など、

現在も様々なところで飛騨匠の

技とこころに触れることができる。

これは私たちが木と共に生きてきた

1300年の高山の歴史を体感する物語である。

飛騨工制度と匠の技・こころ

(1)飛騨工制度

飛騨工制度は、古代における租税制度の中で、飛騨国1国のみに対して特別に定められた制度である。養老2年(718)に制定された養老令賦役令の斐陀国条に、庸、調といった税の代わりに年間100人程の匠丁(技術者)を都へ派遣することが定められている。この匠丁が飛騨工である。

飛騨では、奈良時代以前の古代寺院が14箇寺以上と、全国でもまれにみる密度で確認されており、飛騨工制度ができる以前から寺院を建てる高い建築技術をもっていたことがわかる。都の造営にあたり木工技術者の需要が高まり、その優れた技術力を活用するため、この制度が設けられたのである。

飛騨工の姿は古代以降、名工の代名詞として文学作品等にも描かれてきた。『万葉集』の「かにかくに物は思わじ飛騨人の打つ墨縄のただ一道に」(あれこれと迷いはするまい飛騨人が木材に引く墨縄の線のようにただ一筋に思おう)という恋歌からは、木工技術者として実直に仕事をする飛騨工の姿がみえる。

その他、『源氏物語』や『今昔物語集』にも飛騨工が優れた木工技術者として描写されている。古代に都で飛騨工が建てた記録が残る建造物には、甲賀宮、平城宮、平安宮などの宮殿や、西大寺、石山寺、西隆寺などの寺院等が知られており、建築物のほか建具、家具の製作に携わっていた。

飛騨工制度は、古代における租税制度の中で、飛騨国1国のみに対して特別に定められた制度である。養老2年(718)に制定された養老令賦役令の斐陀国条に、庸、調といった税の代わりに年間100人程の匠丁(技術者)を都へ派遣することが定められている。この匠丁が飛騨工である。

飛騨では、奈良時代以前の古代寺院が14箇寺以上と、全国でもまれにみる密度で確認されており、飛騨工制度ができる以前から寺院を建てる高い建築技術をもっていたことがわかる。都の造営にあたり木工技術者の需要が高まり、その優れた技術力を活用するため、この制度が設けられたのである。

飛騨工の姿は古代以降、名工の代名詞として文学作品等にも描かれてきた。『万葉集』の「かにかくに物は思わじ飛騨人の打つ墨縄のただ一道に」(あれこれと迷いはするまい飛騨人が木材に引く墨縄の線のようにただ一筋に思おう)という恋歌からは、木工技術者として実直に仕事をする飛騨工の姿がみえる。

その他、『源氏物語』や『今昔物語集』にも飛騨工が優れた木工技術者として描写されている。古代に都で飛騨工が建てた記録が残る建造物には、甲賀宮、平城宮、平安宮などの宮殿や、西大寺、石山寺、西隆寺などの寺院等が知られており、建築物のほか建具、家具の製作に携わっていた。

飛騨工制度は鎌倉時代、古代律令制度の終焉とともに消滅するが、飛騨匠(飛騨工制度消滅後の飛騨の木工技術者について「飛騨匠」と記載する)はその後も全国で建築活動を行っている。鎌倉時代の飛騨匠の手による建造物として、西明寺本堂や三重塔(共に国宝・滋賀県)が現存する。また、現在も「飛騨匠の祖」として崇敬を集める飛騨権守・藤原宗安は、1311年に長滝寺の大講堂(明治32年焼失・岐阜県郡上市)の大工頭を務めている。

(2)匠の技とこころ

飛騨匠の技術の特徴は木の性質を見極め、それを生かす技術である。飛騨で優れた木工技術が育まれた理由の一つに、豊富な自然がある。高山市は現在でも市域の92%を森林が占め、豊富な森林資源に恵まれているが、飛騨の山林の他と異なる特徴に、利用できる樹木の種類の多いことがあげられる。普段から多種多様な性質の樹種を使いこなすために磨かれた技術が、世界に通じるレベルまで発展したのが飛騨匠の技術である。また、山に囲まれ、冬は雪に閉ざされる高山の気候は、派手さを嫌い、寡黙で実直な気質を生んだ。この気質は古代以来現在まで受け継がれ、飛騨匠をはじめ高山の文化の基礎となっている。飛騨匠の作品は、正確な技術に基づき、木の美しさを生かし、全体が「こうと」(=質素)な美しさにまとめられていることに大きな特徴と魅力がある。

(2)匠の技とこころ

飛騨匠の技術の特徴は木の性質を見極め、それを生かす技術である。飛騨で優れた木工技術が育まれた理由の一つに、豊富な自然がある。高山市は現在でも市域の92%を森林が占め、豊富な森林資源に恵まれているが、飛騨の山林の他と異なる特徴に、利用できる樹木の種類の多いことがあげられる。普段から多種多様な性質の樹種を使いこなすために磨かれた技術が、世界に通じるレベルまで発展したのが飛騨匠の技術である。また、山に囲まれ、冬は雪に閉ざされる高山の気候は、派手さを嫌い、寡黙で実直な気質を生んだ。この気質は古代以来現在まで受け継がれ、飛騨匠をはじめ高山の文化の基礎となっている。飛騨匠の作品は、正確な技術に基づき、木の美しさを生かし、全体が「こうと」(=質素)な美しさにまとめられていることに大きな特徴と魅力がある。

飛騨匠の残した作品

高山では各時代の飛騨匠の足跡をたどることのできる多くの作品や習俗、伝説等が残されている。

(1)国府盆地の中世社寺建築群

古代寺院跡の多い国府盆地には、中世に遡る建造物も多く残されており、飛騨の社寺建築の流れを知ることができる。荒城神社本殿は明徳元年(1390)再建であり、阿多由太神社本殿は室町時代初期の建立、熊野神社本殿は室町時代後期の建立と伝わる。

(1)国府盆地の中世社寺建築群

古代寺院跡の多い国府盆地には、中世に遡る建造物も多く残されており、飛騨の社寺建築の流れを知ることができる。荒城神社本殿は明徳元年(1390)再建であり、阿多由太神社本殿は室町時代初期の建立、熊野神社本殿は室町時代後期の建立と伝わる。

いずれもサワラやヒノキ、スギを多く用いて作られるが、現在では入手困難なほどの良材を使用している。安国寺経蔵は応永15年(1408)建立で、内部の輪蔵(回転書架で、一回転すると納入された経典をすべて詠んだことになる)は、日本現存最古のものである。

(2)高山城とゆかりの建築群

近世初期、天正16年(1588)から慶長8年(1603)まで16年の年月をかけて飛騨匠たちが建てた高山城は、「城郭の構え、およそ日本国中に五つともこれ無き見事なるよき城地」であったと、近世中期の地誌にも書かれた名城であった。城は元禄8年(1695)に取り壊されたが、それ以前に高山城から移築された建物が東山の寺院群等の建物として残されており、それらを巡ることで今は無き名城高山城をしのび、商家町として発達する以前、城下町として出発したころの高山を感じることができる。

近世初期、天正16年(1588)から慶長8年(1603)まで16年の年月をかけて飛騨匠たちが建てた高山城は、「城郭の構え、およそ日本国中に五つともこれ無き見事なるよき城地」であったと、近世中期の地誌にも書かれた名城であった。城は元禄8年(1695)に取り壊されたが、それ以前に高山城から移築された建物が東山の寺院群等の建物として残されており、それらを巡ることで今は無き名城高山城をしのび、商家町として発達する以前、城下町として出発したころの高山を感じることができる。

神明神社絵馬殿は城内の月見平にあった月見殿、雲龍寺鐘楼門は黄雲閣を移築改修したものである。素玄寺本堂は三ノ丸の評議所を移築したもので、同じく城内から移築された法華寺本堂とともに書院造の面影を残すものである。また、高山陣屋内の御蔵も三ノ丸の米蔵を移築されたものである。

これらの建物は比較的細い部材を使うが、簡素な中に優雅さと、通常の社寺建築とは異なる力強さを感じさせる。これも飛騨匠の用材の見事さとセンスによるものである。

(3)近世・近代の匠達

飛騨の社寺建築の美しさの一つに、屋根の優美さがある。飛騨の山々の形に似た美しさを見せる社寺建築の屋根の曲線は、親方から代々伝わる口伝を基に、棟梁の感性によって形作られる。装飾で飾られても、全体を見るとすっきりと簡素に見えるのも、職人の技と感性によるものである。町人文化が発達した近世以降、制作者である職人に加え、発注者であり文化の主要な担い手である旦那衆、作品を評価する周囲の町人の三者の優れた感性によって、高山では多くの名建築や工芸品が生まれてきた。

近世飛騨の社寺建築は、和様を基本として柱上の組み物などに他地域とは異なる独自性が見られる。通常のヒノキやスギでなく、カツラやクリ、マツなど多彩な木材を使うことも大きな特徴であり、ここにも木材を知り尽くした飛騨匠の技を見ることができる。この時代、代々木工を職とする一門が多く現われ、飛騨匠の技の伝承がなされた。このうち、飛騨権守・藤原宗安の直系とされるのが、江戸時代中期以降4代にわたり「水間相模守」を名乗り、優れた彫刻を特徴とした水間一門である。高山中心部には二代目による大雄寺山門や法華寺番神堂、三代目による東山白山神社拝殿、国分寺三重塔がある。また、周辺には東照宮本殿、願生寺本堂、福成寺本堂、速入寺本堂、円徳寺鐘楼等多くの作品があり、一門の作風を知ることができる。

(3)近世・近代の匠達

飛騨の社寺建築の美しさの一つに、屋根の優美さがある。飛騨の山々の形に似た美しさを見せる社寺建築の屋根の曲線は、親方から代々伝わる口伝を基に、棟梁の感性によって形作られる。装飾で飾られても、全体を見るとすっきりと簡素に見えるのも、職人の技と感性によるものである。町人文化が発達した近世以降、制作者である職人に加え、発注者であり文化の主要な担い手である旦那衆、作品を評価する周囲の町人の三者の優れた感性によって、高山では多くの名建築や工芸品が生まれてきた。

近世飛騨の社寺建築は、和様を基本として柱上の組み物などに他地域とは異なる独自性が見られる。通常のヒノキやスギでなく、カツラやクリ、マツなど多彩な木材を使うことも大きな特徴であり、ここにも木材を知り尽くした飛騨匠の技を見ることができる。この時代、代々木工を職とする一門が多く現われ、飛騨匠の技の伝承がなされた。このうち、飛騨権守・藤原宗安の直系とされるのが、江戸時代中期以降4代にわたり「水間相模守」を名乗り、優れた彫刻を特徴とした水間一門である。高山中心部には二代目による大雄寺山門や法華寺番神堂、三代目による東山白山神社拝殿、国分寺三重塔がある。また、周辺には東照宮本殿、願生寺本堂、福成寺本堂、速入寺本堂、円徳寺鐘楼等多くの作品があり、一門の作風を知ることができる。

水間相模は代々社寺建築を専らとしたが、その流れをくむ者の作品には、それ以外のものもある。村山勘四郎訓縄は彫刻に秀で、相模と共に高山祭屋台を作り、その子民次郎英縄も多くの高山祭屋台を建造改修している。西田伊三郎は木の美しさを最大限生かし、吹き抜けの梁組が特徴的な、近代民家の代表例とされる吉島家住宅を作った。

(4)木を生かす伝統工芸

木の美しさを生かす技は、建築以外にも発揮された。400年前に高山で生まれた飛騨春慶は、江戸時代初期、打ち割った木の木目を生かすために透明な漆で盆に仕上げたことに始まる漆器で、透明で木地の木目が見える漆を用いるため、素材の見立て、加工から漆塗まで全てにわたって高い技術が要求される。宗猷寺には山中を移動しながら木地椀などを作った江戸時代中期以降に築かれた木地師の集団墓地が残されている。一位一刀彫は江戸時代後期、色彩を施さず、イチイの木が持つ木の美しさを生かした彫刻として完成された。これらの伝統工芸の技術や木工技術の粋を結集して作られたのが高山祭屋台である。

古代に生まれた飛騨匠の文化は、飛騨の豊かな自然と豊富な木材に関する知識・経験をもとに、人々の実直な気質によって育まれてきた。これは木と共に生きた1300年の高山の歴史を体感する物語である。

木の美しさを生かす技は、建築以外にも発揮された。400年前に高山で生まれた飛騨春慶は、江戸時代初期、打ち割った木の木目を生かすために透明な漆で盆に仕上げたことに始まる漆器で、透明で木地の木目が見える漆を用いるため、素材の見立て、加工から漆塗まで全てにわたって高い技術が要求される。宗猷寺には山中を移動しながら木地椀などを作った江戸時代中期以降に築かれた木地師の集団墓地が残されている。一位一刀彫は江戸時代後期、色彩を施さず、イチイの木が持つ木の美しさを生かした彫刻として完成された。これらの伝統工芸の技術や木工技術の粋を結集して作られたのが高山祭屋台である。

古代に生まれた飛騨匠の文化は、飛騨の豊かな自然と豊富な木材に関する知識・経験をもとに、人々の実直な気質によって育まれてきた。これは木と共に生きた1300年の高山の歴史を体感する物語である。

| 【飛騨匠の技・こころ 関連情報サイト】 |

|---|