関門“ノスタルジック”海峡~時の停車場、近代化の記憶~STORY #052

みどころspot

-

![旧逓信省下関郵便局電話課庁舎(下関市立近代先人顕彰館/田中絹代ぶんか館)[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_d7e405c691f5c44fd8cac150297fd39c490861be.jpeg)

旧逓信省下関郵便局電話課庁舎(下関市立近代先人顕彰館/田中絹代ぶんか館)[構成文化財]

電話需要の増加に応えて、逓信省が大正3(1924)年に建設した局舎。歴史的な様式の建築は、普通、柱に柱頭飾りがありますが、本建物には飾りが見られません。これは、ヨーロッパで見られた新建築運動の影響を受け、歴史的様式を排除しようとした表れです。

外観の大きな特徴である塔屋の曲線はパラボラアーチで、内田式流水放火装置の水槽が収められています。この装置は、当時、電話局舎に必ず取り付けられました。また、力強く上に伸びる、フルーティングを持つ列柱に注目しましょう。このフルーティングは、垂直線を強調するほか、火災時に建物に沿って水が滑らかに流れるようにしているという話もあります。

3階は電話交換手の休憩室で、円形アーチ窓、楕円を基調とした外部装飾など、幾何学的な曲線が多用されています。

〒750-0008 山口県下関市田中町5番7号 083-250-7666 https://www.kinuyo-bunka.jp/ 続きを読む

-

![山口銀行旧本店[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_7c16c0563d6e4b8eb9a57f026f3f08c844deaed5.jpeg)

山口銀行旧本店[構成文化財]

明治9(1876)年に関門地区に進出した三井銀行が下関支店として大正9(1920)年に新築した建物。

柱形は、ローマ建築に由来するイオニア式の渦巻とコリント式のアカンサスの葉を組み合わせたコンポジット式の柱頭飾りをもち、柱身のフルーティング、窓上部の牛頭飾り、フェストゥーン、ロゼットなどとともに、レリーフのように彫り出されています。また、櫛型の大きなペディメントやパラペット上の花飾りの壷など、随所に古典的な要素が見られます。コンポジット式やフェストゥーンは、ルネサンスで多用されたものです。

ぜひ見学してほしいのは銀行の内部。当時は1階に営業室、客溜、応接室、金庫室が設けられていて、営業室と客溜は、保存修理工事によって建築当初の高い吹抜けが復原されました。この吹抜けと、営業室と客溜を見おろすように廻された回廊は、当時の銀行建築の常套手段です。

〒750-0012 山口県下関市観音崎町10-6 083-232-0800 https://www.yamaguchibank.co.jp/portal/special/museum/old-office/index.html 続きを読む

-

![おいしい関門~関門エリア食文化~ フグ料理[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_b622b2523b388ada64abf165de2494d3eb0c629c.jpeg)

おいしい関門~関門エリア食文化~ フグ料理[構成文化財]

<歴史>

フグは縄文時代から食されてきた食材でした。ただ、豊臣秀吉の治世にフグ毒による中毒死が続出したため、明治初頭にかけて武士はフグ食を禁じられました。特に長州藩は厳しく、禁を破ると家禄没収など厳しい処罰が定められていたそうです。吉田松陰は自身の文筆物のなかで武士のフグ食を批判していました。

解禁されたのは伊藤博文の下関訪問がきっかけでした。明治21(1888)年に割烹料亭の春帆楼でフグを食べ、その味に感嘆した伊藤は山口県知事に働きかけて、山口県下ではフグ食が解禁されたのです。

昭和39(1964)年に下関に行幸した昭和天皇は「中毒の恐れがあるから」とフグが食べられませんでした。自分たちだけフグを食べた侍従たちに憤慨して「フグには毒があるのだぞ」と恨めしそうに言ったという逸話が残っています。

昭和5(1935)年から毎年4月29日に「関門ふく交友会」主催で「ふく供養」が開催され、供養の行事として、フグが放流されています。2月9日を「ふくの日」と制定。市内恵比寿神社で豊漁と航海安全を祈願し南風泊市場で「ふくの日まつり」が開催されますhttps://www.fuku.com/ 続きを読む

-

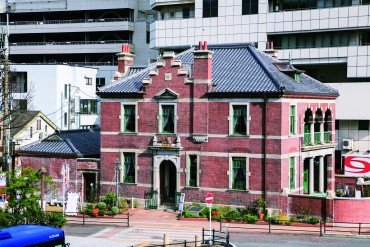

明治期の外交関連施設の一典型!―旧下関英国領事館(構成文化財)

本州と九州を繋ぐ関門橋のすぐそばにある煉瓦造りの建物。

明治39(1906)年に建設された旧下関英国領事館はクイーン・アン様式でまとめられた、外壁の開口部廻りに白い石材(花崗岩)を用い、赤煉瓦とのコントラストが美しい建物です。このほか切妻を装飾的に扱ったステップ・ケーブル、煙突がそびえる急勾配の屋根や非対称の外観などがこの様式の特徴です。

室内に入ると、天井と壁の境に廻されたモールディングや暖炉を飾るマントルピースやタイルなど、気品ある装飾に注目しましょう。

〒750-0005 山口県下関市唐戸町4-11 083-235-1906 https://www.kyu-eikoku-ryoujikan.com/ 続きを読む

-

![九州の玄関口。九州鉄道の起点駅―門司港駅(旧門司駅)本屋[構成文化財]](/ja/datas/cache/images/2022/08/16/370x294_ea1e9d427fb5664c32c517a73e421e58_a2f94e2bb5c3e910a057ff09a4d664232d3bfd29.jpeg)

九州の玄関口。九州鉄道の起点駅―門司港駅(旧門司駅)本屋[構成文化財]

明治24(1891)年に九州鉄道の起点駅として門司駅が開業しました。門司港地区の発展に伴って、大正3(1914)年に二代目の門司駅が新築され、その後、昭和17(1942)年に門司港駅と改称し現在に至ります。

ネオ・ルネサンス様式を基調とした外観は、左右が対称になっているのが特徴です。腰折屋根の四方に屋根窓をつけ、正面中央には時計台と三角破風、左右にはアーチ型の窓を持つ小屋根を配し、九州の拠点駅にふさわしい堂々たる風格を伺えます。

構内には真鍮製の円柱やブロンズの手水鉢など、往年の繁栄を物語る設備が数多く残され、大正ロマンの面影があります。

2019年に復原工事を終えグランドオープン!

北九州市門司区西海岸1-5-31 093-321-8843 https://www.mojiko.info/spot/jrmojiko.html 続きを読む