「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷STORY #097

テーマ

- 城

- 海・水辺

- 祭礼

- 食文化・酒

時代

- 江戸

ストーリーSTORY

江戸時代、伊丹・西宮・灘の酒造家たちは、優れた技術、良質な米と水、酒輸送専用の樽廻船によって、「下り酒」と称賛された上質の酒を江戸へ届け、清酒のスタンダードを築きました。酒造家たちの技術革新への情熱は、伝統ある酒蔵としての矜持と進取の気風を生み、「阪神間」の文化を育みました。

六甲山の風土と人に恵まれたこの地では、水を守り米を育てる人々、祭りに集う人々、酒の香漂う酒造地帯を訪れ、蔵開きを楽しむ人々が共にあり、400年の伝統と革新の清酒が造られています。

六甲山の風土と人に恵まれたこの地では、水を守り米を育てる人々、祭りに集う人々、酒の香漂う酒造地帯を訪れ、蔵開きを楽しむ人々が共にあり、400年の伝統と革新の清酒が造られています。

■「澄み酒」の出現と「伊丹諸白」

現存する日本最古の酒蔵「旧岡田家住宅・酒蔵」に展示される酒造道具等の見学

現存する日本最古の酒蔵「旧岡田家住宅・酒蔵」に展示される酒造道具等の見学

六甲山を西に望む「伊丹」。伊丹市鴻池に建つ碑に、「鴻池家は酒造によって財をなし,慶長5年(1600年)から200年も続いている。その初代は幸元で山中鹿之介の子であると言われている。鴻池家は,はじめて清酒諸白を製造し,江戸まで出荷した。」と刻まれています。白く濁った「濁り酒」ではない「澄み酒」が生み出された、「清酒発祥の地・伊丹」を伝える伝承です。

江戸では、関西・上方から送られた諸産物を「下り物」として好みました。なかでも酒は、「下り酒」として歓迎されました。とりわけ伊丹の酒は、麹と掛米両方に精白米を惜しみなく使ったことから「伊丹諸白」と呼ばれて珍重され、江戸で人気を博しました。

江戸時代の名所案内記『摂津名所図会』に「名産伊丹酒」として、「伊丹には造り酒屋が60軒余りある。どの酒屋も美酒を数千石造り、全国各地に送り出している。銘柄を印した菰樽を神崎に送り、そこから廻船に積んで多くが関東へ送られる。」と記され、下り酒の名産地、江戸積み酒造・伊丹の名を馳せました。地域の文化財を愛し四半世紀の歴史を誇る「伊丹市文化財ボランティアの会」のガイドで、我が国最古の酒蔵・商家が残る重点景観形成区域「伊丹郷町」や清酒発祥の碑などの文化財を訪れ、清酒発祥の地・伊丹を体感することができます。

■六甲山の恵みと丹波杜氏が生んだ「灘の生一本」

ここは、「灘五郷」。六甲山の麓、西宮市の今津郷・西宮郷から、神戸市東灘区の魚崎郷・御影郷・灘区西郷へと続く東西12㎞に及ぶ日本最大の清酒酒造地帯は今日、「灘五郷」と呼ばれ、その酒は「灘の生一本」で知られます。現在約25%のシェア、我が国清酒の4本に1本が灘五郷の酒です。

伊丹から清酒造りを導入した西宮・灘の酒蔵は、背後にそびえる六甲山から多くの恵みを得、下り酒の産地として台頭します。

伊丹から清酒造りを導入した西宮・灘の酒蔵は、背後にそびえる六甲山から多くの恵みを得、下り酒の産地として台頭します。

六甲山の東南麓、西宮郷で汲み上げる伏流水「宮水」は、酒造りの天与の霊水といわれ、淡麗な「灘の男酒」を生みました。新酒の仕込みが始まる10月、「宮水まつり」として宮水が発見された「梅の木井戸」の地に立つ「宮水発祥之地碑」の前で、時代装束をまとった各酒造会社代表が神事に参列したあと西宮神社に向かい、えべっさんの酒醸造祈願祭を行います。西宮市宮水保全条例の制定など、都市開発との調和を図りながら、蔵元・市民・自治体が共に水質の保全に取り組んでいます。

灘の生一本と共に育った最良の酒米として知られる「山田錦」は、昭和11年(1936年)、兵庫県立農業試験場で誕生しました。現在、山田錦は蔵元と農村が生産契約を結ぶ「村米」制度のもと、気候・土壌が栽培に適した六甲山の北側に広がる水田地帯で大切に育てられています。西宮郷・白鷹辰馬家をはじめ各蔵では、山田錦の田植え・稲刈り体験公開講座を通して栽培農家と清酒を愛する人々との懇親を今も深めています。

酒米の精白には、六甲山を流れ下る芦屋川などの急流を利用した大規模な水車を用いました。人力足踏み臼の精米に比べ、高い精白度の酒米を大量に得られるため、質・量ともに安定した清酒の生産が可能になりました。

酒造りの職人「蔵人」は、六甲山の北、丹波地方に求めました。丹波杜氏です。丹波杜氏は、厳冬期に仕込む「寒造り」、発酵を促す「三段仕込み」、淡麗な味を生む酒造法の確立など、酒造りの技術を磨き、道具に改良を重ね、現代の清酒につながる酒造りのスタンダードを築きました。

蔵人から蔵人へ伝承されている酒造り唄には、秋洗い唄、酛摺り唄、仕舞い唄、三本櫂などがあり、どれも作業に合わせた民謡調の唄です。新酒を楽しむ蔵開きなどで披露されます。

蔵人から蔵人へ伝承されている酒造り唄には、秋洗い唄、酛摺り唄、仕舞い唄、三本櫂などがあり、どれも作業に合わせた民謡調の唄です。新酒を楽しむ蔵開きなどで披露されます。

灘五郷の伝統的な酒蔵は、六甲山から吹き降ろす冬の季節風「六甲おろし」を背に受けて建つ前蔵と大蔵からなる「重ね蔵」です。重ね蔵は、外気の影響を受けにくい一方、蔵の配置と北面の窓の工夫により、六甲おろしを利用した効果的な冷却・換気を可能にしました。また、名高い吉野杉で造られた大桶や酒樽、キツネやサルなどと名づけられた酒造り用具は、酒造工程に適った高い完成度を誇ります。西宮郷・白鹿辰馬家の「本蔵」などの酒蔵や、御影郷・菊正宗嘉納家の「灘の酒造用具」など酒造り用具の数々は、丹波杜氏の技を形あるものとして私たちに見せてくれます。

■「下り酒」と「樽廻船」

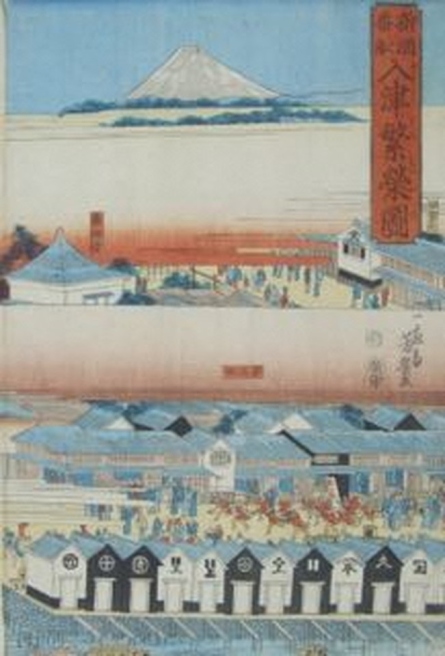

下り酒を江戸へ届けたのは、酒輸送専用の樽廻船でした。江戸時代末には、樽廻船で江戸へ下った酒は1年100万樽、江戸の酒の8割を占めました。樽廻船は、明治になってその地位を汽船や鉄道に譲るまで江戸へ酒を送り続け、伊丹・西宮・灘の江戸積み酒造の発展を流通から支えました。

「新酒番船」は、新酒を積載した樽廻船の江戸への着順を競う番船、つまり船のレースで、西宮―江戸間の最速記録は57時間と伝わります。西宮で開かれる清酒の祭りでは、新酒番船を模したパレードが行われ、惣一番(一着)の赤いハッピを着た水主たちの様子が再現されます。

酒を積み出した港頭に建つ、今津郷・大関長部家の今津灯台と尼崎市神崎の石灯籠は、金毘羅宮を勧請して航行の安全を祈願した常夜灯です。兵庫・西宮・大坂を出帆した樽廻船は、江戸への途上、熊野灘、遠州灘など難所を航海します。船倉に積み込まれた酒樽が荒波で壊れないよう、また、潮風にさらされて酒の味が落ちないよう、大切に菰で包む菰樽が開発されました。今日、華やかな鏡開きに欠かせない菰樽づくりは、尼崎市内企業が継承しています。

■酒造家が育んだ文化

この地域に生き、この地域の発展を願った酒造家たちは、江戸積み酒造がもたらした富を芸術、文化、教育や建築に注ぎました。白鶴美術館は、御影郷・白鶴嘉納家が美術館設立のために収集した国宝2件を含む古美術コレクションを収蔵して創設されました。酒造家による芸術・文化の支援と文化財の収集・保存の精神をよく表しています。フランク・ロイド・ライトの設計で有名な「旧山邑家住宅」は、魚崎郷・櫻正宗山邑家の別邸です。灘五郷の背後、六甲山の山肌に沿うように建つこの住宅は、この地域を愛した酒造家の進取の気風を伝える代表的な近代建築です。昭和4年(1929年)建築の校舎が残る灘中学校・高等学校は、御影郷・菊正宗嘉納家・白鶴嘉納家、魚崎郷・櫻正宗山邑家の人材育成の志を受けて創設された学校です。

酒造家たちの文化への眼差しは今日「阪神間モダニズム」と称される近代文化勃興の核となり、近代化への思いは阪神間の都市の骨格を形作りました。伊丹・灘五郷では、酒造家のコレクションを展示する美術館や酒蔵を利用した博物館など20のミュージアムで、地域文化興隆への思いに触れることができます。

酒造家たちの文化への眼差しは今日「阪神間モダニズム」と称される近代文化勃興の核となり、近代化への思いは阪神間の都市の骨格を形作りました。伊丹・灘五郷では、酒造家のコレクションを展示する美術館や酒蔵を利用した博物館など20のミュージアムで、地域文化興隆への思いに触れることができます。

多くの恵みをもたらしてくれる六甲山系の麓「阪神間」の伊丹・灘五郷28蔵は、酒造技術の継承と革新という江戸時代以来の酒蔵の伝統を伝え、清酒のスタンダードを築いた酒造家としての矜持と進取の気風を生みました。酒造りの人と風土に恵まれたこの地では、世界の人々に愛される多彩な清酒が造られています。

| 【「伊丹諸白」と「灘の生一本」 関連情報サイト】 |

|---|